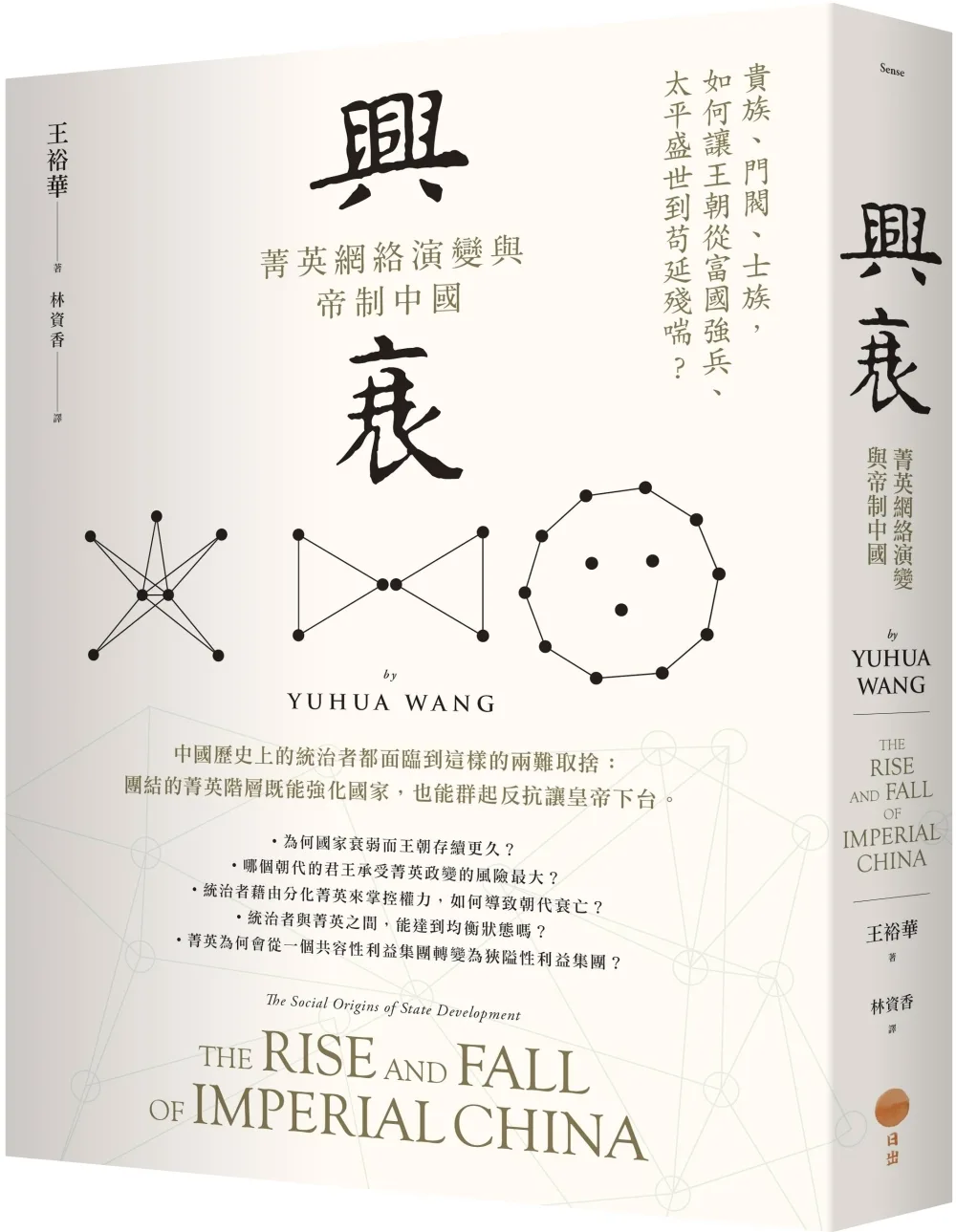

貴族、門閥、士族,如何讓王朝從富國強兵、太平盛世到苟延殘喘?

中國歷史上的統治者都面臨到這樣的兩難取捨:團結的菁英階層既能強化國家,也能群起反抗讓皇帝下台。

˙為何國家衰弱而王朝存續更久?

˙哪個朝代的君王承受菁英政變的風險最大?

˙統治者藉由分化菁英來掌控權力,如何導致朝代衰亡?

˙統治者與菁英之間,能達到均衡狀態嗎?

˙菁英為何會從一個共容性利益集團轉變為狹隘性利益集團?

成也菁英?敗也菁英?

哈佛大學政府系王裕華教授以長時段的歷史為基礎,透過社會科學研究與統計方法,解釋了中國古代國家的興衰──菁英利益的轉變與其建構的社會網絡,最終影響了國力以及政權穩定性:

隋唐時期,「星形網絡」的菁英,他們熱衷於以各種方式來增強國力,因為他們的私人利益與國家利益是一致的:

這階段的統治者以犧牲個人權力為代價,透過菁英的力量來幫助國家擁有強大國力。

宋朝之後,「領結形網絡」的菁英深耕地方,汲汲於影響中央政策,試圖由此來讓自己的家族親屬蒙受其益:

皇帝以制度性變革(科舉考試)來重塑菁英階層,彼此成為一種夥伴關係。統治者以極度內縮的國家為代價,利用分裂、地方化菁英建立起絕對的君主政體。

清朝時期,因科舉考試廢除,「環形網絡」的菁英與國家之間的連結被切斷,國家的外患與內亂,讓地方菁英擁有了極高的自主性與權力:

鴉片戰爭後西方國家入侵,統治者失去了保護人民的能力。太平天國之亂時,中央政府無法控制私有民兵的存在;當仕紳菁英滲透的地方軍隊宣告獨立,清王朝的統治注定邁向落幕。

兩千多年來,中國始終是領先全世界的超級強權,只在最近兩個世紀落後。為此,值得我們探究:是什麼因素導致帝制中國的衰亡?為什麼中國的歷史教訓能幫助人們深入了解國家建設的課題?

作者為中國國家發展的三個階段做出敘事分析,聚焦於統治者、中央菁英以及社會團體之間的互動,如何為國家與社會帶來不同的權衡結果,並延伸討論了中國的國家發展路徑與歐洲的不同之處。

本書結合了歷史數據與社會科學研究,對國家發展模式提出全新的理論框架:菁英的三個轉型階段與國家興衰的關聯,凸顯出菁英的社會關係對國家發展軌跡的深遠影響與作用,由這個角度回應並充實現有的國家制度理論。

好評推薦

對中國國家發展進行既嚴謹又創新的審視,讓我們看到國家為何國力衰微仍可長治久安。對於菁英網絡如何居中斡旋統治者與社會之間的關係,王裕華的精湛分析改變了我們對國家形成與存續的理解及認識。──安娜.格齊瑪拉-布斯(Anna Grzyma?a-Busse),美國政治學家、史丹佛大學政治學系國際研究教授、歐洲中心主任,《神聖的基礎》(Sacred Foundations)作者

這本書對於國家興亡的說明可讀易懂、具說服力、發人深省,深入闡明並接軌社會科學與歷史中主要的爭辯論點。這部精采論著不但展現出非凡的雄心,而且涉獵廣泛、理論創新,對國家建設、歷史政治經濟結構以及中國政治學的文獻研究,皆做出了重量級的貢獻。──丹尼爾.馬丁利(Daniel Mattinngly),耶魯大學中國政治專家,《中國政治控制的藝術》(The Art of Political Control in China)作者

本書借鑑網絡理論,指出國家與社會之間的哪些連結最可能促成長久統治,同時涵蓋了超過千年的歷史,說明中國這個國家在何時最為穩固、原因為何。這是政治學的作品中最讓人印象深刻的一部論述。──大衛.斯塔薩瓦格(David Stasavage),美國政治經濟學家,《民主興衰史》(The Decline and Rise of Democracy)作者

?