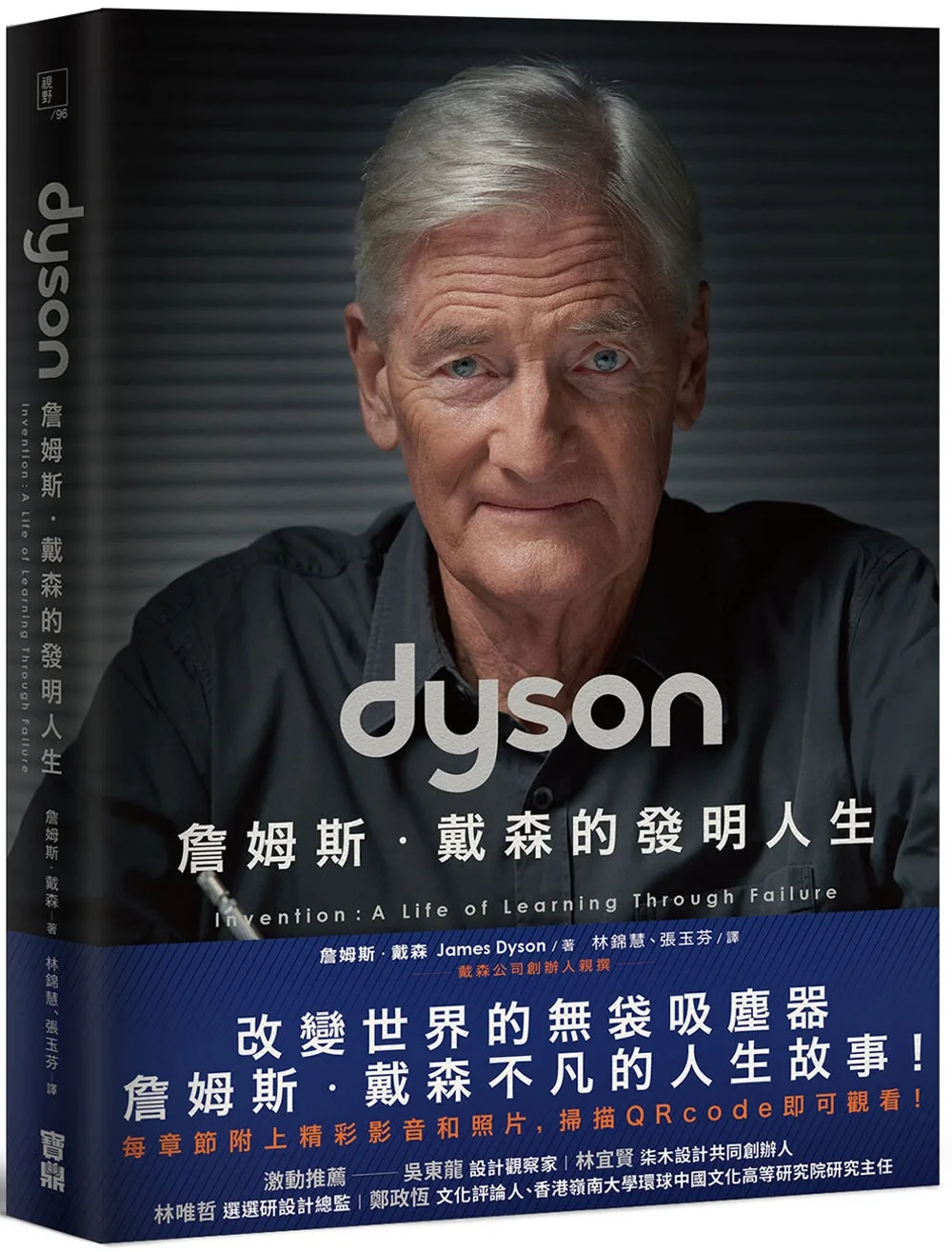

Dyson是全球最有創造力的科技公司之一

Superbrands 2021年公布消費者票選超級品牌Top 10

Dyson名列榜上排名在APPLE之前

世人眼中的成功是從5,126次失敗實驗中

發明出全世界第一台無集塵袋吸塵器開始!

Superbrands 2021年公布消費者票選超級品牌Top 10

Dyson名列榜上排名在APPLE之前

世人眼中的成功是從5,126次失敗實驗中

發明出全世界第一台無集塵袋吸塵器開始!

從老師口中的中等生到天才發明家、從一貧如洗到世界級富豪,詹姆斯.戴森如何走過坎坷的成長歲月與創業的心路歷程,造就出現今的成功。

夢想能同時成為工程師、設計師和製造者

在報章雜誌還沒出現「設計」二字的年代,原本是老師眼中的中等生戴森,憑著美術成績取得藝術學院的入學資格,透過自學工程設計,成為英國罕見兼具設計與工程學的專家。在1970年代,21歲的戴森便會設計引擎,23歲發明至今仍能使用的高速登陸艇「海上卡車」。他這等天賦卻與當時社會重人文輕科學的氛圍格格不入,戴森想用雙手證明自己的價值。

第一次創業卻被慘遭股東趕離如同APPLE的賈伯斯

在最動盪的1970年代中期,戴森用二創發明的球形手推車開始他的第一次創業,這個紅色的球輪手推車不只驚豔消費者還得到優良設計標章的肯定,並在因緣際會下遇見一生的「摯愛」氣旋機。可惜當公司業務越來越上軌道時,慘遭股東趕離公司還失去改良手推車的專利權,雖落得身無分文,但心中卻悄悄生出革命性吸塵器的構想,成為人生轉捩點的開始。

Dyson成為知名企業前,戴森經歷5,000多次失敗

在1983年戴森成功發明世界第一台無集塵袋吸塵器「G-Force」之前,他在4年間進行5,126次失敗的實驗。研發過程中幾乎傾家?產,即使成功發明出真空吸塵器,卻又苦熬於專利權訴訟和耕耘市場。直到1993年,正式在英國推出第一代Dyson吸塵器「DC01」上市,成為最創新又暢銷的真空吸塵器,隨後一步步在美、日、澳、加……等國廣受歡迎,Dyson逐步扎穩家電王國的地位。

發明是終身志業,是詹姆斯?戴森一路走來的人生

Dyson從吸塵器跨足乾手機、電風扇到吹風機,每一次出手都翻新該產業的設計概念,獲得前所未有的成功,成為全球數一數二的家電品牌。可是戴森並不以成為富豪、擁有全球家電第一品牌為滿足,反而積極投入電動車研發、跨足科技農業及興辦戴森工程技術學院,因為真正驅動他的一直都是渴望以發明、創新的產品與精神,解決當前與未來的問題,並發掘渴望世界更美好的年輕人,一起攜手同行!

本書特色

1.本書由Dyson創辦人戴森親自撰寫,以真摯的心分享公司如何從馬姆斯伯里小鎮開始,娓娓道來所有步驟、路徑和遭遇的挫折困難,以及如何靠著堅定的信念解決問題並將業務拓展成世界第一吸塵器製造商的精采創業過程。

2.特別收錄Dyson產品研發的珍貴手稿,搭配書中戴森分享的設計精神與經營理念,讀來特別能激勵與啟發有志成為創業者、設計師及工程師的讀者,如何從做中學特別是從錯誤失敗中自我教育與學習的寶貴態度。

3.書中收錄近100張的珍藏照片,每章另附完整精彩影音和照片,掃描QRcode即可觀看!生動呈現戴森的家庭、教育、興趣與熱情之所在,如何影響並帶領戴森走向世界第一吸塵器製造商的Dyson。

推薦者

吳東龍�設計觀察家

林宜賢�柒木設計共同創辦人

林唯哲�選選研設計總監

鄭政恆�文化評論人、香港嶺南大學環球中國文化高等研究院研究主任

各界好評

「不管是解決哪一種問題,戴森先生總是試圖做出具有典範轉移意義的產品??這本新書主要聚焦於他的發明、推廣、製造、銷售??裡面有很多細節,還有滿滿的熱情??全書以產品和裝置的創新發明為主軸,但也描述了創業的奮鬥掙扎。最後一條主線??是他對英國改進工程和科學教育的剴切呼籲。」—Henry Petroski,《華爾街日報》

「一本有趣、有啟發作用的回憶錄,出自一位幾乎無法被歸類的作者(這也是好事一樁)??這本書是這位英國發明家和吸塵器大亨對創意和創造力的頌歌??他最主要的論點很有道理:他強烈主張我們的教育體系不夠重視培養發明家所需的創造力和獨立精神,因此扼殺了創新。」—《柯克斯書評》,星級推薦

「戴森寫了一本名為《Dyson》的書,但這是出版社取的書名,他自己想要的書名是《戴森的失敗人生》,因為在現今這個『指責文化』中,我們都忘了『沒有犯錯是不會有所成就的』。每個成功的發明都是試誤的結果,錯誤是重點??這本書的核心訊息是:成功沒有捷徑。」—《倫敦星期日泰晤士報》

「這本書講的不是商業,而是教育、指導、自立。這本書讚揚未知,鼓勵讀者踏入未知,發掘創業精神。」—《女性愛科技》網站(Women Love Tech)

「和其他了不起的創業者一樣,戴森也在失敗中找到樂趣,因為每次實驗都能讓他學到某個能用於產品再造的東西,事實上,『失敗』這兩個字在戴森這本書出現了至少50次??戴森著名的5,126次失敗給所有創業者和企業主的敘事提供了寶貴教材。」—《Inc.com》

「在這本書中,戴森不僅說明他如何建立他的帝國,也解釋了為什麼失敗對他人生的重要性不亞於成功,以及為什麼失敗讓他感到快樂。」—《Air Mail》數位週報

「讀完這本書,我在工程和設計方面都獲得啟發,也對戴森的執著、開拓精神佩服之至。」—Oliver Shah,《星期日泰晤士報》

「我們從這本書看到一位從動手實驗和失敗中學習、創造不懈的創業家??戴森無視專家建議,在無止盡的商業和技術挑戰之中依然不改初衷??堅持讀完《Dyson》的人必有回報。」—Marc Sidwell,《星期日電訊報》

?