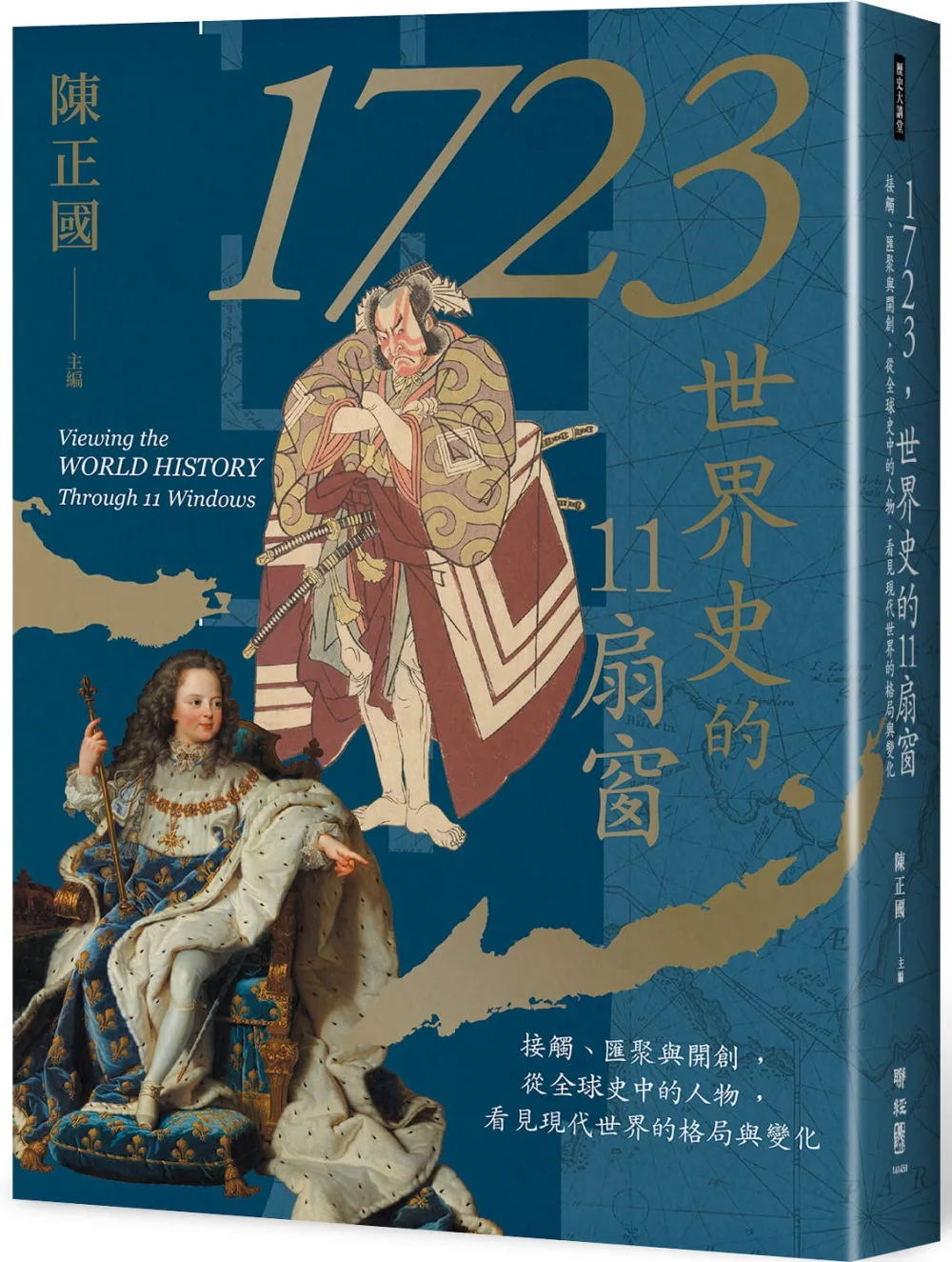

十幾位誕生在1723年的人們,開展出世界史的11扇窗

關於他們以及世界的故事……

關於他們以及世界的故事……

十八世紀的世界是這樣的,大清帝國擴張至極盛、日本江戶幕府穩定統治、越南建立新的政權、歐洲啟蒙運動勃興、美洲獨立戰爭開打、法國大革命爆發……但這些事情的影響,都不限於一時一地,而是牽動著整個世界。那是全球化初始發展的時刻,也是各地文化日益密切接觸、匯聚,並開創出現代文明的時代。

《1723,世界史的11扇窗》是部全球微觀史的力作,由11位歷史學者共同創作,聚焦世界史中十幾位獨特多彩的人物──其中許多是中文世界鮮少、甚至未從研究過的。這些誕生於1723年的人們,看似生活於迥然相異的環境與文化脈絡,卻以不同形式共同參與了世界歷史的進程,留下深刻的足跡,並創造出今日的全球社會。透過他們的生命歷程,本書以新鮮甚至帶有實驗性質的形式,呈現出世代、時代與世界史的多層意義。

國內外好評推薦

《1723》一書,讓讀者從東至西,從中國到英國,管窺看到了十八世紀的文化、思想與政治大潮流,確實為世界史的一部佳作。──美國賓州州立大學講座教授、中央研究院院士 夏伯嘉

本書收錄的論文透過研究特定人物的傳記,解釋為何一個任意的日期──1723年──可以激發歷史反思:關於世界觀認知的改變,而這些轉變既來自先前的發展,也影響未來的事件。──美國普林斯頓高等研究院教授 狄宇宙(Nicola Di Cosmo)

?