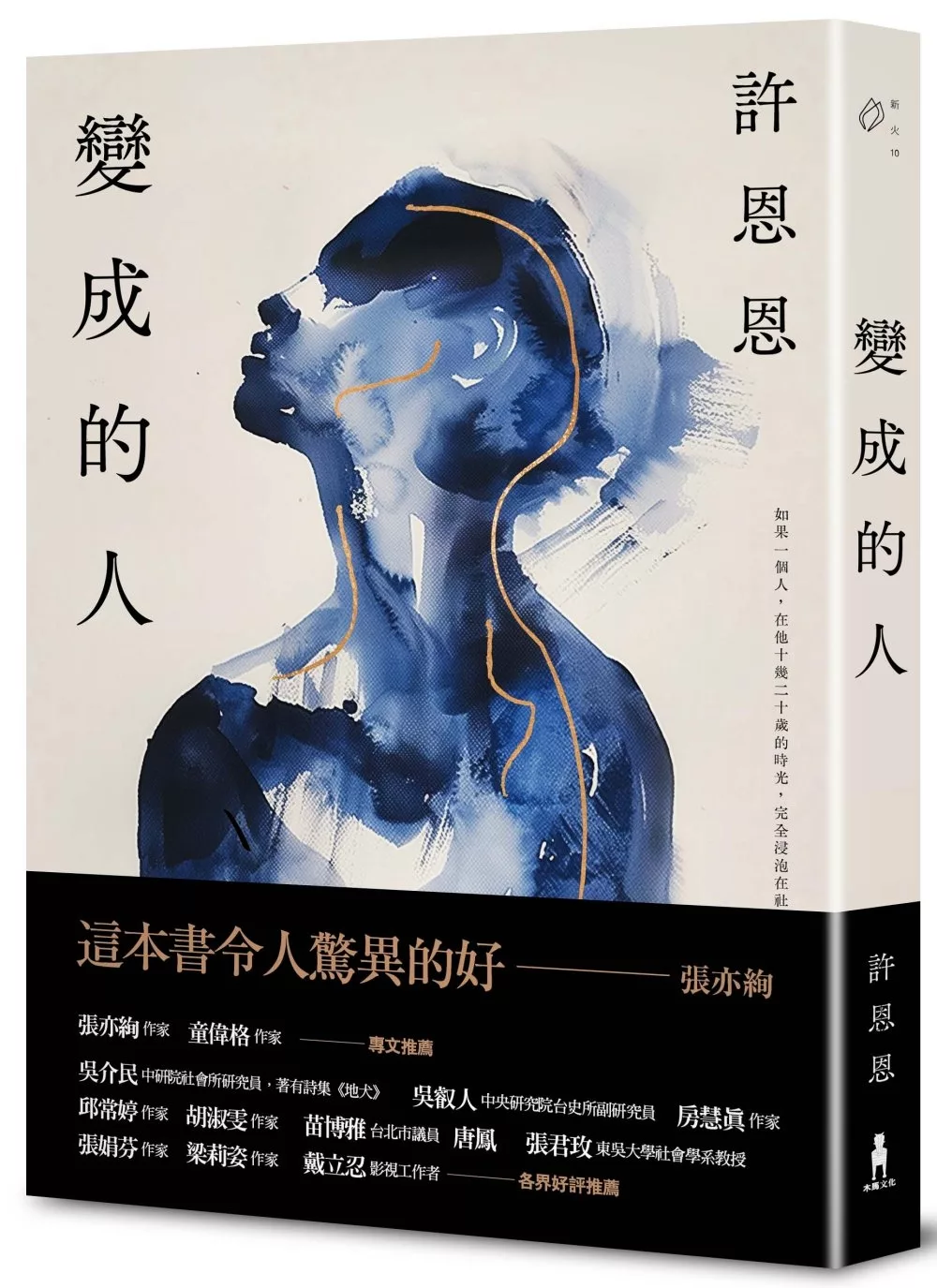

如果一個人,在十幾二十歲的時光,完全浸泡在社會運動裡,

他會跟一般人有什麼不同?

他會跟一般人有什麼不同?

「這本書令人驚異的好」—張亦絢

「當小說在惟它有能預借的那個未來裡,歸攏了時序,並嚮導讀者,進入那處他者自死的密林裡時,對我而言,是在此刻,《變成的人》亦歸結文體流變,索引自己,成為另一本書。一本從各種貌似幻滅的集體運動聲言,謙退向單單一個懸空個體,如斯靜停的有生之書。」

社會運動改變了很多人,也改變了很多事。

《變成的人》以「記憶」為核心,透過八篇不同時序的小說,描寫主角從校園異議性社團出發,為了追尋心中的正義研讀理論、出國參訪、親身參與抗爭行動……

呈現出運動裡外全面的社會運動者樣貌。

在回首過去與虛構未來的不同時間點之中,小說交錯第一人稱及第三人稱敘事,呈現行動者「去/留」抉擇,以及體制「內/外」抉擇的心理風景。不同篇章亦觸及不同主題面向,例如性別政治、台港關係、東亞地緣以及行動的辯證等等。

特別著重太陽花運動及其後的事件,深入刻畫傳達社會運動參與者不應只被簡易歸類為「光榮/創傷」的正負向度,小說更是在「持續追尋/失語虛無」的動態變化中,以社會運動者的後續生命歷程,創造出更多想向與對話的空間。

名人推薦

專文推薦

張亦絢

童偉格

推薦人

吳介民,中研院社會所研究員,著有詩集《地犬》。

吳叡人

房慧真,作家

邱常婷,作家

胡淑雯,作家

唐? 鳳

張君玫

張娟芬,作家

梁莉姿,作家

戴立忍,影視工作者