‘All the seas of the world are one.’(世上所有的海洋都是同一個。)

─J. H. Parry

─J. H. Parry

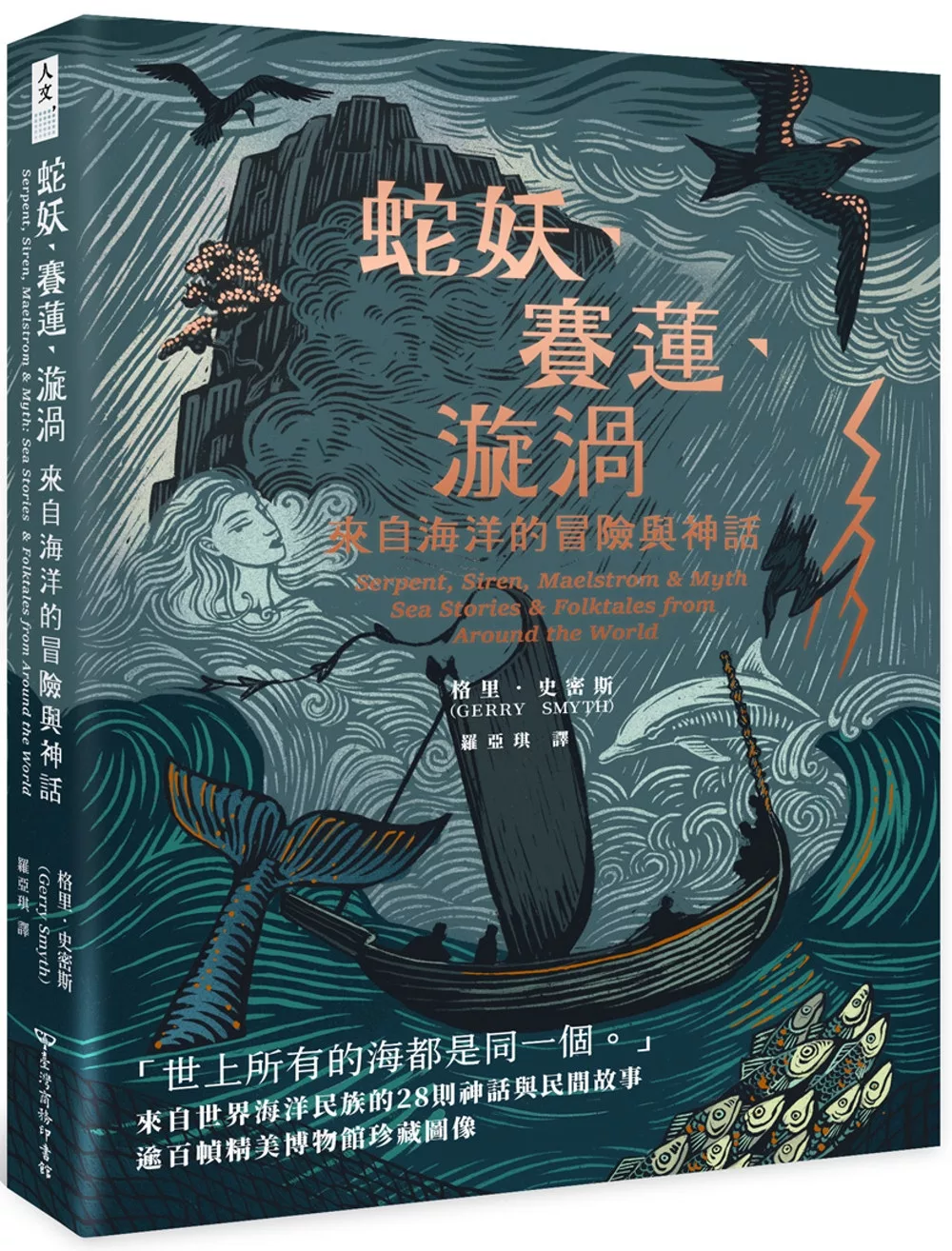

這是一本引人入勝的各國海洋神話與傳說精選集,全彩收錄超過一百幅世界各地圖書館與博物館珍藏圖像——繪畫、藝術品、中世紀書籍插圖、地圖、水手素描,也是令人愛不釋手、深具藝術性的圖文書,是海洋國家的人民必須擁有的桌邊書。

Amazon, Goodreads 一致5分評價

本書分為7大章,共28則海洋故事,每一章4則故事,分別是:

從創始故事看地球起源

從海神角色看個人性格

從航海冒險看出走與擴張

從傳說的場域想像歷史

從大自然找到過往的軌跡

從船上生活認知人類進展

從海洋生物一窺深海盡頭

大海是理解人類經驗的重要象徵。卡爾•榮格用以解釋「集體無意識」概念,也就是解釋人類認知與行為的原型源頭。從古至今,大海一向是詩人最喜歡使用的文學手法之一,除了做為主題,更常被用來當作譬喻,描寫人類試圖釐清自身難解境況的時刻。

海洋神話在世界各地催生了非常多元的故事,當然還有眾多故事人物,本書包含了波賽頓、瑪納南、毛伊、尼約德、賽德娜和葉瑪亞。這些文化殘遺通常擁有「雙重人生」,除了活在各國的圖書館、博物館和官方史書之中,也可以在民間傳說、迷信、傳統儀式、風俗習慣和地名找到,屬於極為深層的人類經驗,將世界各地的每一個海洋文化(儘管有所不同)連結在一起。

大海是如此美麗以及誘人,但同時是危險以及充滿陷阱的。我們無法了解它,更無法馴服它。時至今日,我們對海洋的所知依然相當有限,更遑論在科學昌明之前,古人對海洋會如何好奇、以及恐懼。先民向來以神話來建構與解釋未知的事物、象限,傳下來的故事提供了一種理解自然世界、以及與它互動的方式。這些故事融合成世界的神話系統,而歷史上每一個神話體系幾乎都會以海洋為特徵。幾乎每個與海相鄰的民族都有其精采的海洋神話,也會創造出各自獨特的海洋神祇,所形成的不僅是一套特殊的世界觀,同時也反映出各民族的文化特質。

作者為了探索歷史的海洋現象,收集了世界各地文化中的神話和民間故事——美洲原住民、加勒比海、玻里尼西亞、波斯、印度、斯堪地那維亞和歐洲。在探討這些故事如何世代相傳的同時,他也對文本進行敘事分析。每一則神話之後都有作者的「反思」,分析神話的背景和源頭,讓人對神話的文化意涵有更深刻的了解。

書中並精心配置了來自世界各地的圖書館、博物館收藏的藝術品、繪畫、中世紀插圖、地圖和水手素描等等,讓這本海洋神話集成為值得收藏、一再品味欣賞,長久閱讀翻看的佳作。

好評推薦

(按姓氏筆畫排列)

Hazel∣時間的女兒Podcaster

阿墨斯∣南島觀史─福爾摩沙 版主

謝哲青∣作家、知名節目主持人

廖鴻基∣海洋文學作家