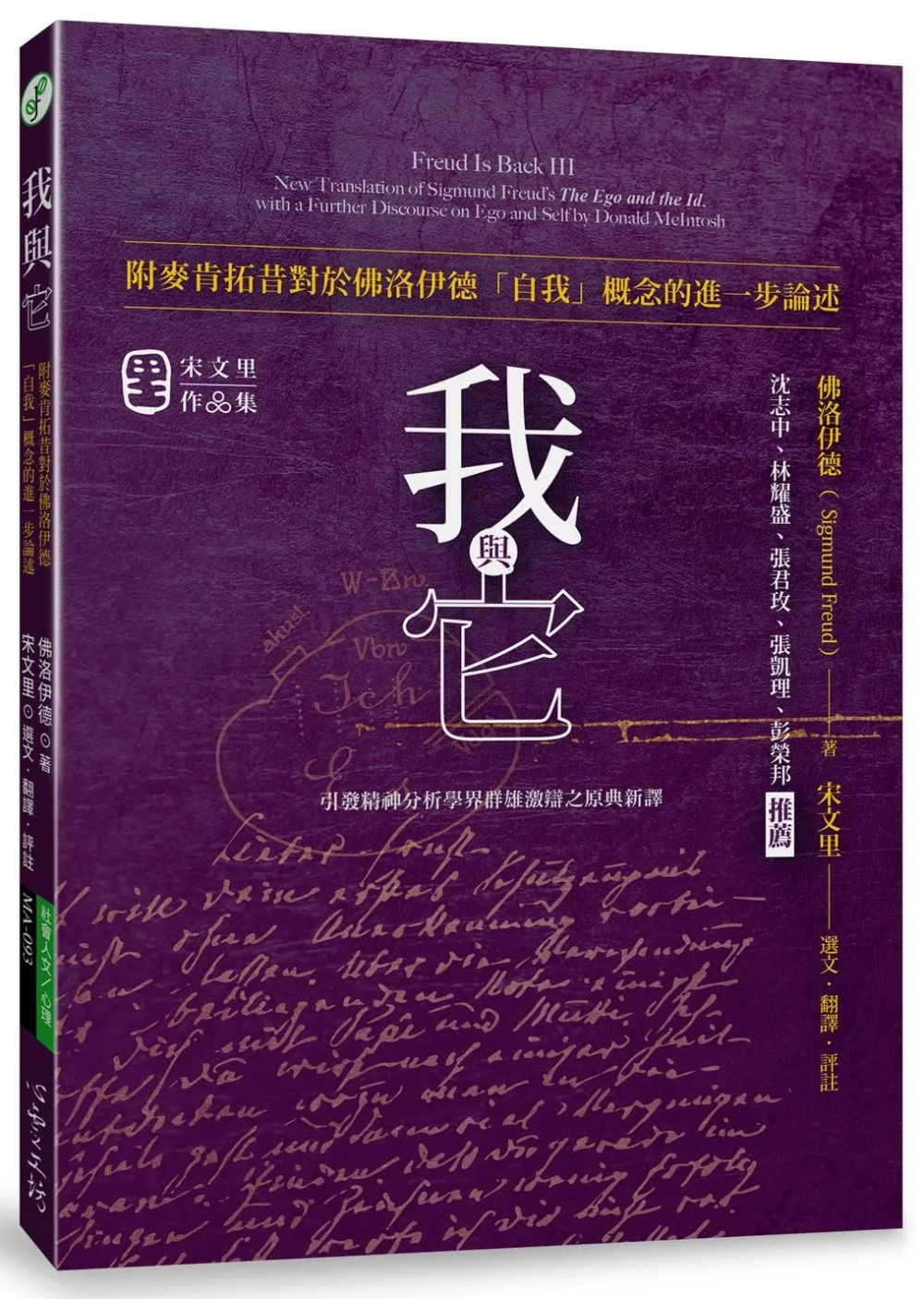

引發精神分析學界群雄激辯之原典新譯

「它所曾在,我必成為。」

“Wo Es war, soll Ich werden.”

「它所曾在,我必成為。」

“Wo Es war, soll Ich werden.”

《我與它》是佛洛伊德最後一本重要理論著作,初次發表於1923年。文中關於心靈及其功能的描述,在當時可說是新穎乃至革命性的構想,此後在所有的精神分析著作中,本書都留下了不可抹滅的鮮明印記;然而,這部對人類意識領域的開疆闢土之作,卻也引發後世學者對於如何區辨各種「我」的亂象。

佛洛伊德去世整整四十多年後,1980年代,學者麥肯拓昔經由縝密研究發現,在佛洛伊德語言中,通常所見的「我」(das Ich)一詞,擁有兩個截然不同的意思,其一是指「系統-結構的ego」,另一是指具有主體性的「我之整體」,即「自我理論」(theory of the self)當中的「self」。他將此一發現以〈佛洛伊德思想中的Ego與Self〉為標題,發表於《國際精神分析期刊》,引發了新一波的意識主體研究熱潮,對於理解佛洛伊德的心靈拓撲學模型,具有非凡的意義與價值。

長年投入精神分析、譯寫、推動佛洛伊德重要文本的宋文里教授,此次精譯《我與它》,同時收錄上述兩部經典文本,並親自評註,試圖解開華文世界對相關譯詞概念長期以來掌握不定的問題,期許在其所倡導的回歸古典佛洛伊德之餘,還能帶領華文讀者向未來佛洛伊德推進。

在學術政治與書市邏輯當下,這時代還願意一磚一瓦般投入精神分析工程者,幾希。如今,我們何其有幸地一再透過宋老師的精心譯註�評註開啟中文領域重要時空的思想詩意工程,回到自我與它的再度勘旅……宋老師經年累月千辛萬苦地長征跋涉於人文臨床與精神分析,這款精心耕耘等路的上市,其實也是一種自身「回歸佛洛伊德」實踐的贈禮。──林耀盛

本書特色

★宋文里教授精譯佛洛伊德晚年重要著作,搭配學者McIntosh評論文章,助人工作者及精神分析研究者必讀經典

★在精神分析學已滲透進各種人文社科領域並持續發展的今天,重讀百年前的佛洛伊德文本,以及當代學者的研究,對於人類心靈結構的謎團,讀者將會有更深一層的認識

誠摯推薦

沈志中 | 國立臺灣大學外國語文學系教授

林耀盛 | 國立臺灣大學心理學系教授

張君玫 | 東吳大學社會學系教授

張凱理 | 福德身心診所院長、台北榮總桃園分院支援醫師

彭榮邦 | 慈濟大學人類發展與心理學系副教授兼系主任

(依姓氏筆畫排列)