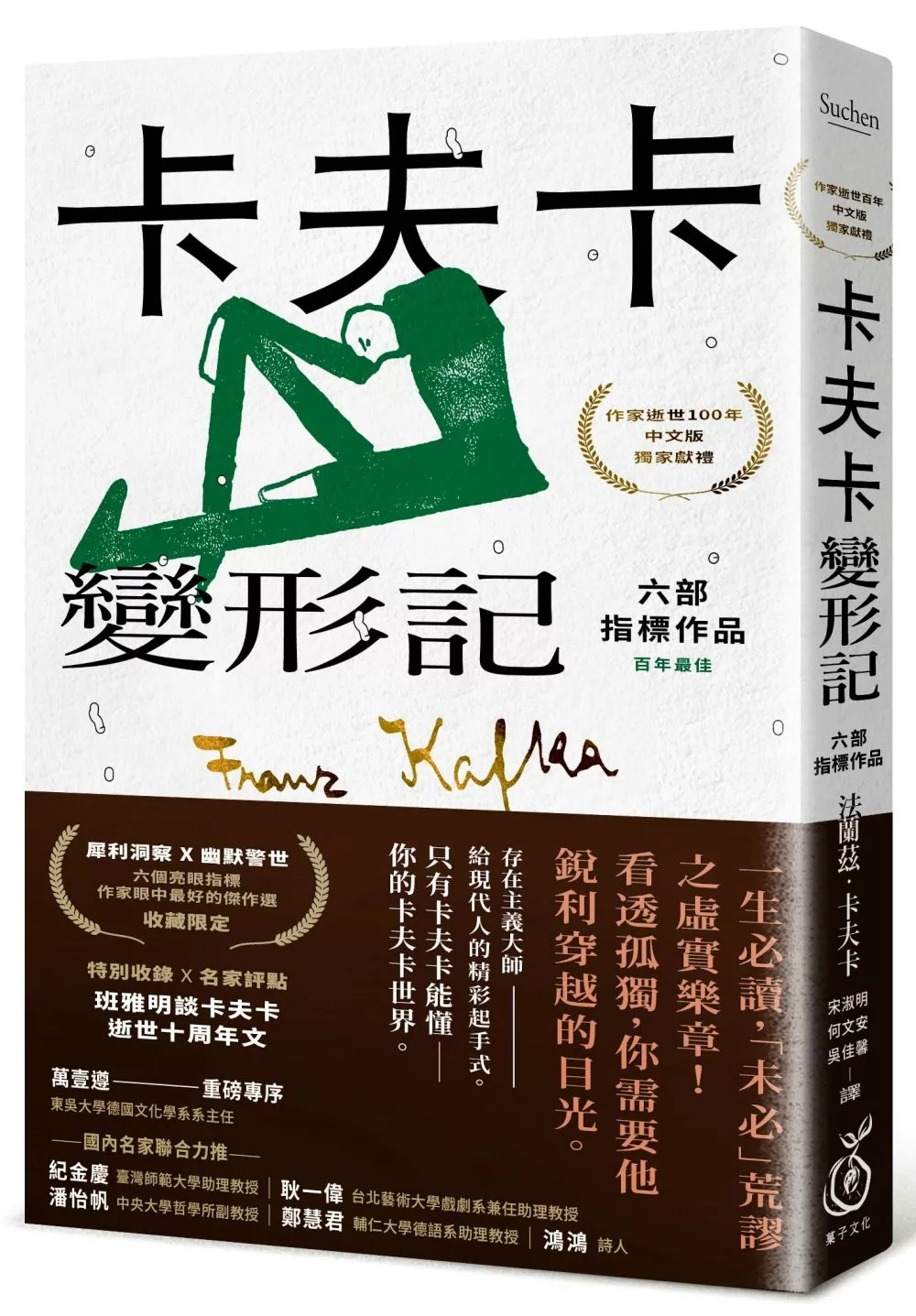

只有卡夫卡能懂/你的卡夫卡世界──

現代人精神困境的完美詮釋者

他的作品有如預知一般,

提早完美詮釋現代人面臨人際疏離,被誤解,

探索異化,及不公義或不人道的荒謬世界。

本書收錄卡夫卡眼中最亮眼,精彩指涉的6個指標,

卡夫卡最後信件(被視為遺囑)提到,

「即使作品全燒毀也要留下」的代表作選。

超越時代,超越經典,

被稱為「現代作家中的作家」,

影響包括馬奎斯、卡繆、納博可夫、村上春樹等無數重要現代作家。

一生必讀,「未必」荒謬的虛實樂章!

犀利洞察X幽默警世,

存在主義大師給虛無地表,現代人類世的精彩起手式

「他(卡夫卡)將所有的生物/生命都包含在他的觀察中,

猶如聖徒為所有生靈祈禱一般。」──班雅明

現代人精神困境的完美詮釋者

他的作品有如預知一般,

提早完美詮釋現代人面臨人際疏離,被誤解,

探索異化,及不公義或不人道的荒謬世界。

本書收錄卡夫卡眼中最亮眼,精彩指涉的6個指標,

卡夫卡最後信件(被視為遺囑)提到,

「即使作品全燒毀也要留下」的代表作選。

超越時代,超越經典,

被稱為「現代作家中的作家」,

影響包括馬奎斯、卡繆、納博可夫、村上春樹等無數重要現代作家。

一生必讀,「未必」荒謬的虛實樂章!

犀利洞察X幽默警世,

存在主義大師給虛無地表,現代人類世的精彩起手式

「他(卡夫卡)將所有的生物/生命都包含在他的觀察中,

猶如聖徒為所有生靈祈禱一般。」──班雅明

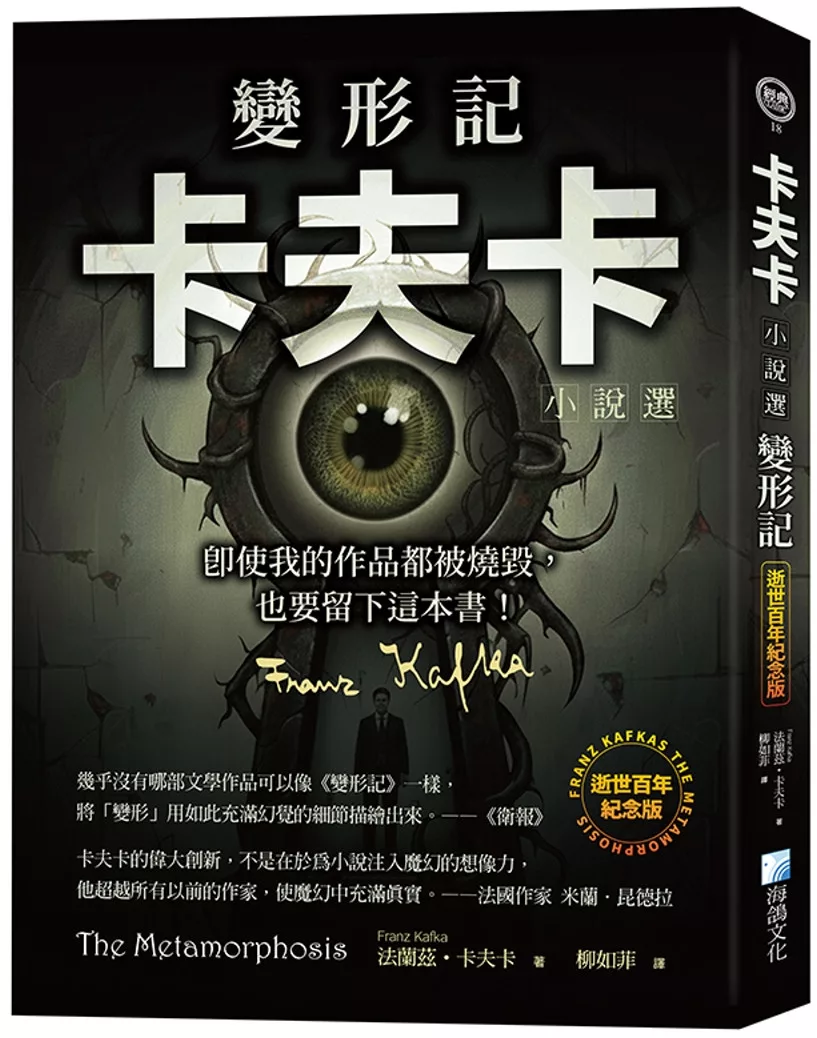

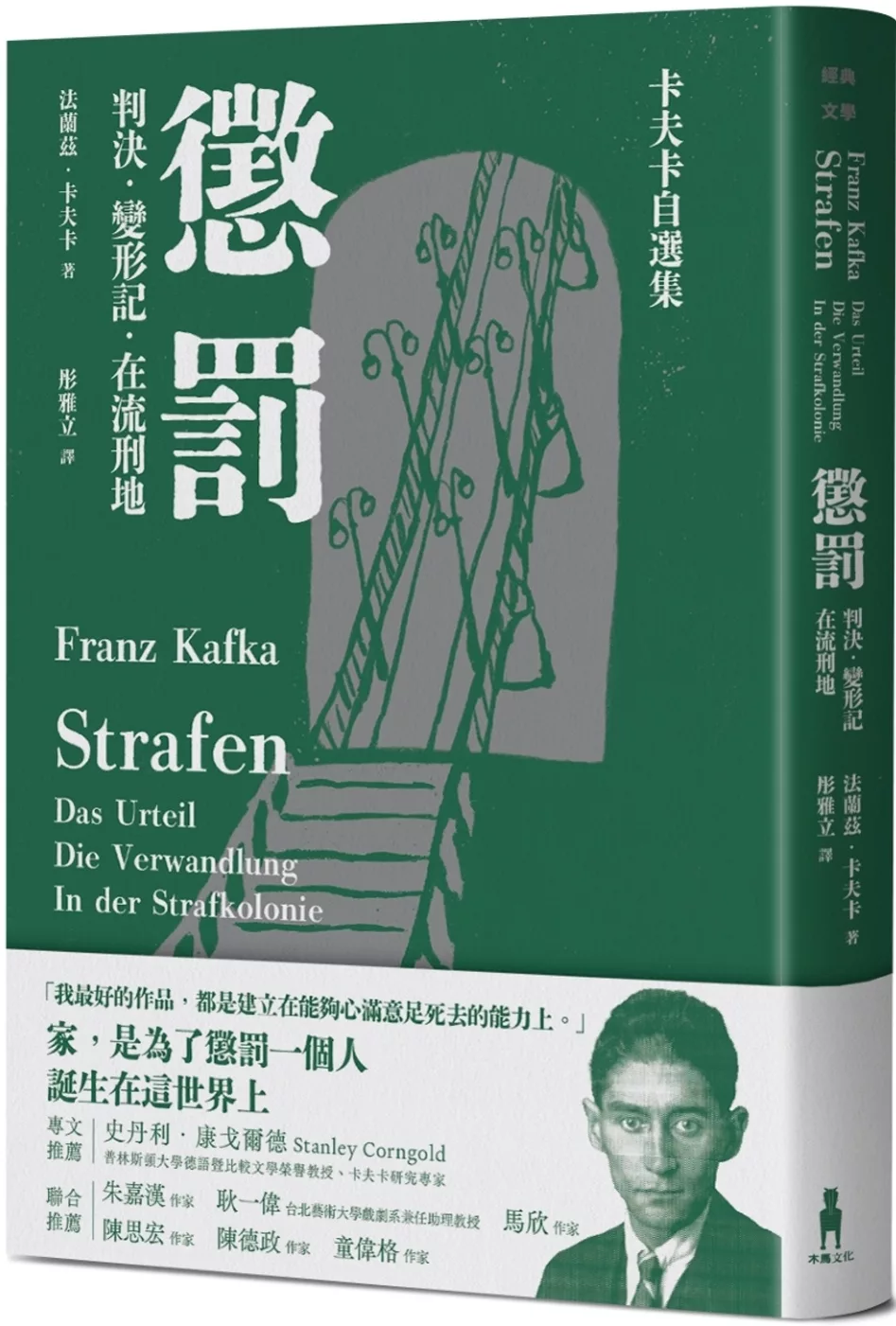

法蘭茨.卡夫卡最著名的故事,非《變形記》莫屬。

作品講述了格雷戈爾•薩姆沙的故事,有一天早晨,他醒來不再是一個「人」,而是一個醜陋而巨大的害蟲。

卡夫卡的《變形記》是對非人性無聲反抗的怪誕寓言,更是跨時代的經典。無聲的抗議呼聲,最終無能為力,卻超越時空,至今仍是世界文學中最令人激動的作品之一。而他令人驚奇的文學成就,與對現代重要作家的深遠影響,無法一一細數。

作家逝世100年之際,

我們該如何勾勒,紀念卡夫卡?

本書以六部傑作選為主軸,看見最佳卡夫卡,期以作者眼中之最佳作品向他致敬。

在卡夫卡在人生最後兩年,完成最後作品〈飢餓的藝術家〉後,在寫給編輯好友的信(被視為第二封遺囑),甚至提及作品在他心中的排名,這幾本書尤其在他的創作中「算數」,即便要銷毀亦可先放過的清單,流露作品在他心中的份量。這幾部作品 (有的是為作品結集之代表作書名),分別是:〈判決〉,〈司爐〉,〈變形記〉,〈在流放地〉,〈鄉村醫生〉,與〈飢餓的藝術家〉等。

本書期以特選新編版,勾勒卡夫卡樣貌,以作家自選之深刻筆觸,供讀者典藏。這些他生前出版的書目定名之作,堪稱代表名篇。當然卡夫卡深刻且驚艷世人之作,絕不止於此。

作家逝世百年,對世事洞察眼眸仍目光如炬,筆鋒銳利。當今世人需要卡夫卡,或許更甚以往。我們期待能一再重新與卡夫卡相遇,同時審視現代人身處世界的各種難題,無論人際疏離或異化,或一切荒謬的不合理不人道。

我們深信,與卡夫卡的初遇是一種必要。而第二次的遇見,會更加美好!

本書特色

•全球獨家首發,精選代表名作,以6篇卡夫卡眼中的最佳作品為主軸。

•現代小說家先鋒作品必讀,透視現代人的精神困境與危機。

•特別收錄,名作點評:班雅明談卡夫卡逝世十周年文。

•國內名家推薦與重磅專序,特邀林勝正 /繪製部分內頁插圖。

•以專屬中文版,回應跨越百年經典,值得珍藏。

國內名家推薦

專序推薦

萬壹遵(東吳大學德國文化學系副教授兼系主任)/

聯合揪心力推

紀金慶(台灣師範大學助理教授)

耿一偉 (台北藝術大學戲劇系兼任助理教授)

潘怡帆(中央大學哲學研究所副教授) ?

鄭慧君 (輔仁大學德語系助理教授) ?

鴻鴻(詩人)???? ?

推薦語

卡夫卡總能精準描繪:

人究竟如何孤獨地活在他自己想像的關係之中。

──紀金慶(台灣師範大學助理教授)

這本書以卡夫卡最後遺囑所挑選六篇代表作為編輯概念,

讓我們看到,卡夫卡文學創作的核心,在於刻畫了做為人的恥辱。

──耿一偉(台北藝術大學戲劇系兼任助理教授)

接近卡夫卡,一如接近孤獨的本質。

卡夫卡不只是孤獨,而是孤獨如同卡夫卡。

──潘怡帆(中央大學哲學研究所副教授)

卡夫卡作品中的世界就是薛西弗斯故事的翻版:

在世上,每人都有專屬於他的困擾——儘管拚命努力,終將徒勞。

但這個過程卻也能讓人有機會深刻體會「絕望卻幸福地活著」的滋味。

──鄭慧君 (輔仁大學德語系助理教授)

沒錯,這六部短篇是卡夫卡的核心,

每一行的速度感、臨場感、夢一般的神奇

和現實一般的殘酷,都直擊人心。

──鴻鴻(詩人)

編輯室小語

卡夫卡逝世滿一百年了,依舊影響力十足,堪稱「現代作家中的作家」。他的作品除了直視荒謬,還有一種寬慰人心的力道。

卡夫卡生前出版為數不多,似也乏人問津,卻在他於四十歲離開人世之後,廣受重視,更深深影響現代幾乎所有重量級的作家與思想家,無論寫作道路與思考,或一切神秘的牽動。馬奎斯更聲稱,因為卡夫卡他才知道可以這樣寫作。例子不勝枚舉。

本書收錄的六部指標代表作選,根據他遺囑的信中提到在意或「算數」之作,是「就算全部作品焚毀,也可留下的」,希望勾勒出某種卡夫卡式的樣貌。(他生前所認可的全都是中短篇作品集,在卡夫卡過世之後,所有長篇與未完成的作品與手稿信件等,都在其編輯好友主導下全部出版,曾掀起波瀾,卻也看見卡夫卡的影響力。)

這部以卡夫卡眼中最好的作品來嚴選之中文版,有如以作家視角出發窺看,將重要代表作再次精選,可說非常卡夫卡。提前翻閱一世紀,他早看見了現代人各種疏離、被誤解,與異化的孤寂世界。

紀念卡夫卡逝世百年,我們相遇在收藏卡夫卡,並被他所理解的時代。

?