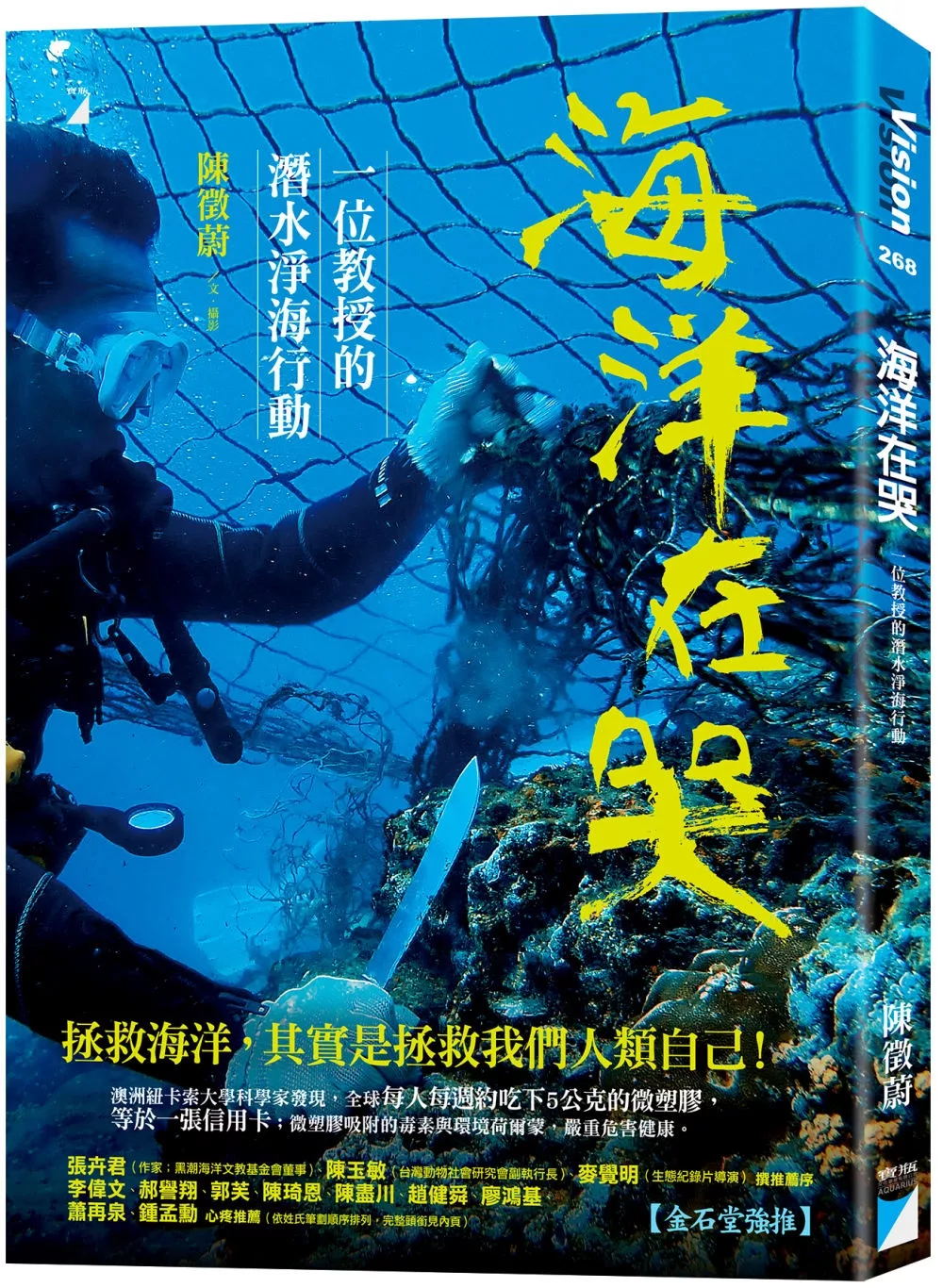

當陳徵蔚與夥伴們潛水淨海,

我們才知曉最令人心碎的台灣海洋現況。

我們才知曉最令人心碎的台灣海洋現況。

•在碧砂漁港附近,有一大片面積超過籃球場大小,猶如味噌湯的「寶特瓶海」。

•依據《國家公園法》第13條2款:國家公園區域內禁止狩獵動物或捕捉魚類,但澎湖南方四島國家公園,卻是非法垂釣、非法捕撈、非法打漁者的天堂,而當民眾打電話舉發,執法單位回應:「自行攝影、拍照蒐證。」

•台灣人愛吃的鯊魚煙,98%以上來自近危、易危或瀕危等級的鯊魚,甚至包括保育類的鯨鯊。

•只有極少數的漁民,遵守「刺網實名制」,而當民眾發現違法的刺網而報警,得到的是「請自行蒐證,證據充分後再來報案」或「人力不足,請自行處理」。

•墾丁國家公園裡,有許多人垂釣,且有不少海產店?!

為了挽救傷痕累累的大海,陳徵蔚如此癡傻。

在背包放筷子、湯匙、吸管、食盒、杯子;在大學舉辦減塑園遊會;

寫信給可口可樂、悅氏等廠商;進入校園,推動「有感」海洋教育,

甚至帶著一家大小,在立法院前開講。

以及最義無反顧的,從2018年開始,即使艱困又危險,他縱身躍入海洋,打撈海底垃圾。

拯救海洋,其實是拯救我們人類自己!

澳洲紐卡索大學科學家發現,全球每人每週約吃下5公克的微塑膠,等於一張信用卡;

微塑膠吸附的毒素與環境荷爾蒙,嚴重危害健康。

海洋汙染最後都會反撲到人類身上。

海洋不如山容易親近,於是我們對於海洋陌生、畏懼。我們看不見海底的無聲殺戮,那些像「死亡長城」的海底廢棄漁網,是如何摧殘美麗的珊瑚,又是如何讓海龜等海洋生物一秒一秒地被凌遲至死。

我們也看不見海裡的寂靜汙染,但當全球每年1270萬噸垃圾進入海洋,其中94%沉入海底,而其中的塑膠垃圾裂解成微塑膠,再透過食物鏈,如飲用水及食鹽,我們其實是一點一滴地吃下有毒微塑膠。

而無論是從2018年開始,就冒著風險,潛水打撈海底垃圾的陳徵蔚,或是他捧著突然裂成兩半的死亡龜殼,眼淚汩汩而下,陳徵蔚竭盡心力,奮力吶喊的都是:

我們能不能,避免食用珊瑚礁魚,走入海洋去觀賞牠們?我們能不能讓台灣有海洋文化,而不是僅有海鮮文化?政府能不能拿出鐵腕,落實法令,輔導漁民、盜獵者、釣客,發展生態觀光?這不是台灣身為海洋國家應該有的風範嗎?

這是一本最炙熱的海洋書。

專文推薦

張卉君(作家、黑潮海洋文教基金會董事);陳玉敏(台灣動物社會研究會副執行長);麥覺明(生態紀錄片導演)

心疼推薦

李偉文(荒野保護協會榮譽理事長);郝譽翔(國立台北教育大學語創系教授);郭芙(海湧工作室副執行長);陳琦恩(台灣潛水執行長);陳盡川(澎湖群島海洋保護志工團協會理事長);趙健舜(BlueTrend 藍色脈動創辦人);廖鴻基(海洋文學作家);蕭再泉(前澎湖南方四島國家公園警察小隊長);鍾孟勳(環境法律人協會副祕書長)(依姓氏筆劃順序排列)

◎作為一個教育者、現場報導者,陳徵蔚對於文中所揭露的海洋困境:嚴重且無所不在的海洋汙染、缺乏執法決心與事證難蒐的海洋執法、過時且嚴重威脅海洋資源的不良漁法、混獲與過度捕撈的生態危機、氣候變遷與人類活動重創的海洋生態??等複雜又棘手的議題,他知無不言、言無不盡,迫切地想透過文字掀翻出來:「再怎麼蠻橫霸道、慘絕人寰,人類對海洋的迫害行為,都默默地發生在海面下,一般人根本不知道,即使知道,也不痛不癢,因為『眼不見為淨』。」

這種「多數的沉默」現況,讓他不僅要振臂疾呼,還要進校園對孩子們說、帶學生們去到現場淨灘、組織淨海團體,讓更多人潛下海去、走上街頭為法令陳情抗議。這些因為愛而奮起行動、一刻不容遲疑的魄力,充滿了感染力,也令人動容。──摘自張卉君推薦序〈「成為」海人,不要被打敗〉

◎一位社運前輩曾送我一句話──「悲觀者前行,無力者出力」。我想一次又一次背著氣瓶潛入海底打撈垃圾、清除海底廢棄漁具漁網,更在二○二二年,號召潛伴以「海底撈」垃圾為職志,成立「台灣淨海協會」的陳老師,肯定對這句話非常有感。

選擇做什麼,而成為什麼!不過就是一段活著誠懇面對自己、他者與萬物的路。透過這些互動關係,最後「求仁得仁」,成為今生個體生命的歷程。祈願你能拿起這本書,看到海洋的眼淚,理解自己與環境相互依存的深刻關係,為拯救自己與所愛的人,展開改變的行動!──摘自陳玉敏推薦序〈孩子,來口塑膠吧!〉

◎陳徵蔚教練在潛水教學的專業上已無須贅述,讓我更尊敬的是,在教學過程中,除了同步讓學員真實感受到豐美的海洋生態外,他更急切想要傳達給初學者的是──我們置身其中的大海,供養了千萬生靈豐沛的資源,但現在它生病了。如果我們這些受它哺育,卻不曾善待回饋的人類,再不做些補救,必定將自食惡果。

雖然並不是每一個人都能以潛水員的角色,去回饋或守護環抱在我們四周的大洋,但是可以藉由閱讀陳徵蔚教練書寫的《海洋在哭──一位教授的潛水淨海行動》一書,去認識、了解海島台灣有一群像教練一樣,守護著海洋生態、為解除海洋危機竭盡心力的淨海勇士。──摘自麥覺明推薦序〈我的潛水教練 聽見了海哭的聲音〉

◎曾因蒐證而遭漁民報復、受傷的陳盡川,我問他和蕭再泉(前澎湖南方四島國家公園警察小隊長),一般民眾可以做些什麼,一起捍衛南方四島的生態?

陳盡川看著我,憂心地說:「你的孩子還太小。這麼危險的事情,就交給我跟蕭再泉(前國家公園警察員工)吧!我們的後半生都奉獻給了澎湖,沒有什麼好顧忌的。」

當時的我,感覺有些鼻酸。

在這片土地上,想要捍衛大海,居然要有視死如歸的覺悟。──摘自〈不可思議的「國家公園」非法捕魚?!〉

這本書寫得太精采了。我每每潛水時,也深有同樣的感受,台灣海洋環境污染嚴重,令人感到無力也無奈,然而陳教授不但身體力行,發起海洋保育運動,還能將它化為文字,讀來相當動人,也衷心祝福這本書能喚醒大家的海洋意識!──郝譽翔(國立台北教育大學語創系教授)

?