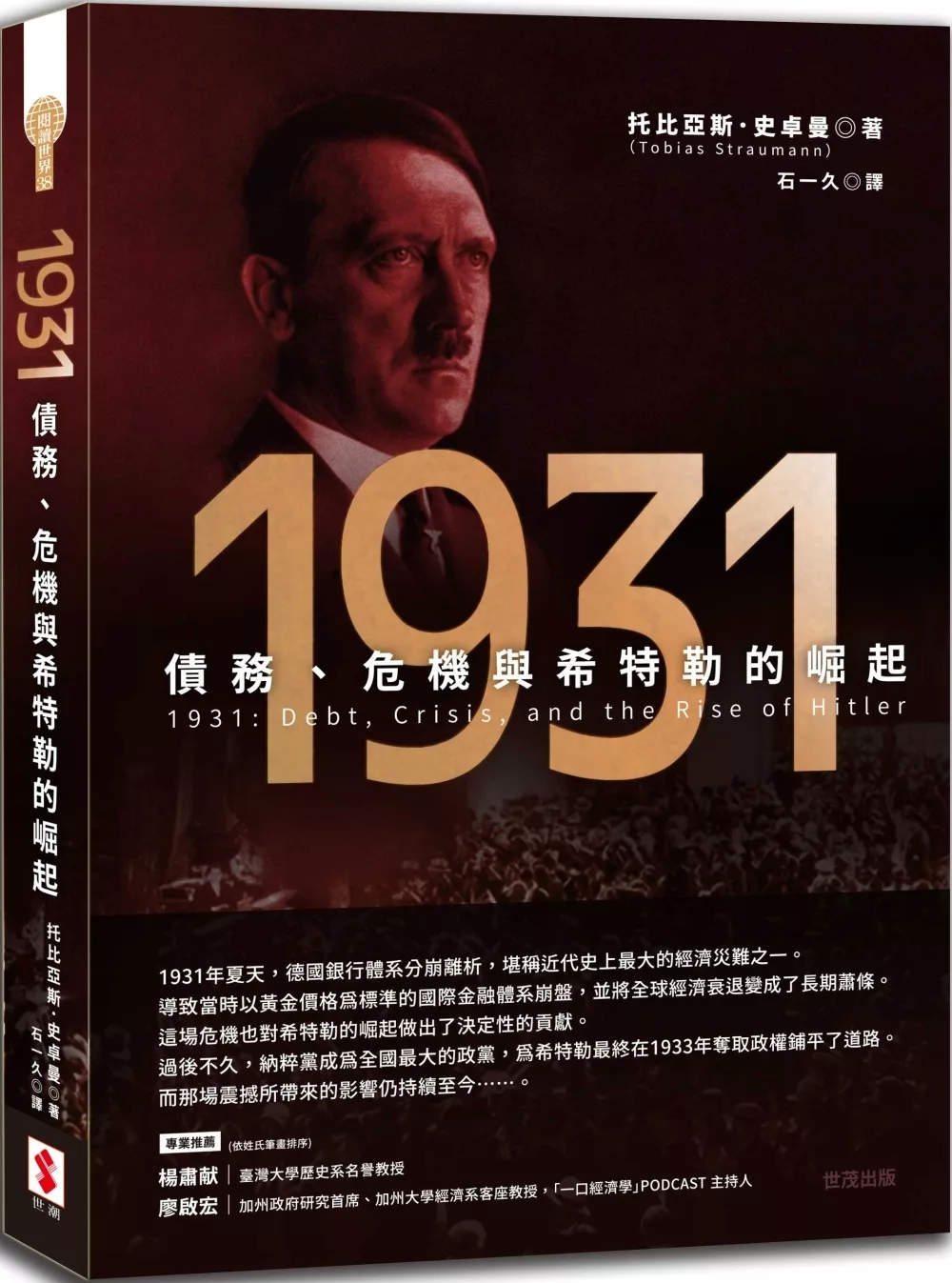

從信心到絕望,1931年債務、危機與希特勒的崛起

第一次世界大戰後,一個新生的德國正在艱難地重建。

這是一個關於希望與失落、改革與倒退、民主與極權之間拉鋸的故事,

更是一部揭示金融如何影響政治的深刻歷史敘事。

第一次世界大戰後,一個新生的德國正在艱難地重建。

這是一個關於希望與失落、改革與倒退、民主與極權之間拉鋸的故事,

更是一部揭示金融如何影響政治的深刻歷史敘事。

第一次世界大戰結束後,德國被迫承擔巨額賠款,這些賠款以金本位貨幣計價,對德國經濟構成沉重負擔。為了履行這些義務,德國政府在全球經濟衰退的背景下,被迫採取削減開支、提高稅收和降低工資等緊縮政策。然而,這些措施引發了國內強烈的反對,導致開始質疑其債務義務。此舉引發外國投資者的恐慌,紛紛拋售德國資產,進一步加劇了貨幣危機。

想當然這場經濟危機進一步加深了全球經濟大蕭條。民眾對政府失去信心,加之希特勒和納粹黨因其對賠款制度多次表達強烈批評,而使民眾轉而支持納粹黨的極端主張。

隨著金融體系的崩潰,希特勒對外國債權人及德國政府所謂共謀的猛烈抨擊,比以往更能引起選民的共鳴。不幸的是,德國的債權人猶豫不決,未能及時提供債務減免,從而未能削弱希特勒的影響力。

德國的危機帶來的啟示,不僅在於政治家有時缺乏果斷行動,更在於忽視國內政治動態可能對國際協定和機構運作造成的風險。只有當國內選民願意為跨國合作讓渡部分主權,國際機構與協定才能真正發揮作用,並經受時間的考驗。在當今全球化時代,這一教訓尤為重要,因為各國的政策決策不僅影響自身,也深刻牽動全球經濟與政治的穩定。

本書特色

本書以三個階段:信心、猶豫不決、絕望,勾勒出威瑪共和國從建立到崩潰的完整軌跡。

在「信心」階段,能夠看到德國如何在《凡爾賽條約》的重壓下,試圖通過金融改革和國際合作重建國家信用。

?? ?

在「猶豫」階段,隨著1929年經濟大蕭條的來襲,德國進入了充滿「猶豫不決」的階段。深入分析了這一時期德國政府在經濟政策上的搖擺不定,以及各政治派系之間的激烈較量。展現了國際金融合作與政治現實之間的複雜互動。

在「絕望」階段,見證了威瑪共和國最後的掙扎。失業率攀升、銀行危機蔓延,激進政治力量崛起。本書細緻描繪了從布呂寧擔任總理到希特勒最終上台的過程,揭示了經濟危機如何為極權主義的興起提供了溫床。

作者運用大量第一手史料,包括央行文件、外交電報、私人書信等,重現了這段歷史的細節。通過對各方決策者的深入分析,展現了在面對危機時的思考與抉擇。

各界媒體好評

英國《金融時報》(Financial Times)「最佳書籍之書評家選書」

《1931》獲選英國《金融時報》(Financial Times)「二零一九年年度最佳書籍之書評家選書」

「瑞士歷史學家托比亞斯.史卓曼所寫的這本書,牢牢地將讀者的注意力集中在那一年的戲劇性發展,帶領讀者直視經歷第一次世界大戰之後,脆弱不堪的全球政治及金融秩序分崩離析的那一刻……敘事節奏明快、文章結構簡練……如果說約翰.肯尼斯.高伯瑞(John Kenneth Galbraith)於一九五五年出版的經典記述已將一九二九年華爾街股市崩盤事件永遠刻印在歷史的意識之中,那麼史卓曼筆下描述的一九三一年,便是每一位歐洲決策者皆應拜讀的巨作。」-亞當.圖茲(Adam Tooze),《金融時報》特約編輯

「托比亞斯.史卓曼寫的這本書很精彩地為歷史的解讀增添了全新的角度……史卓曼以高明的手法揭示德國危機的進展,以及這段過程與爭議性議題或戰爭賠款之間的緊密關聯……史卓曼不使用大量的專門術語,而是以一般讀者容易理解的方式,把錯綜複雜的事件描述地非常清楚,顯得氣宇非凡。很少有人能夠以不那麼沉悶的方式來講述經濟學這門沉悶的科學。對於想要撰寫納粹主義的興起此一主題的人來說,現在有一本好讀易懂、以非專家角度來解釋當時經濟層面的作品問世,著實叫人開心。」-羅傑.穆爾豪斯(Roger Moorhouse),《BBC歷史雜誌》(BBC History Magazine)專欄作家

「托比亞斯.史卓曼的《1931》就有如喬治.歐威爾(George Orwell)的《1984》一般,陰鬱而引人憂慮;重要且充滿嘲諷意味。」-大衛.馬克思(David Marx),《書籍評論》(Book Reviews,暫譯)撰稿人

「本書透過迷人的敘事、明快的節奏與深度的調查,精準勾勒出史上最具代表性的事例-在威瑪時期德國民主的覆滅過程中,金融恐慌與政治垮台之間的關聯性。」-哈羅德.詹姆斯(Harold James),普林斯頓大學歐洲研究學教授

「頂尖的瑞士經濟史學家史卓曼在這本引人入勝的書中,檢視了阿道夫.希特勒崛起與掌權的關鍵因素。」-《外交事務》(Foreign Affairs)雜誌

「我近十年讀過最棒的作品。」-詹姆斯.布拉德福德.德隆(J. Bradford DeLong),加州大學柏克萊分校經濟學教授