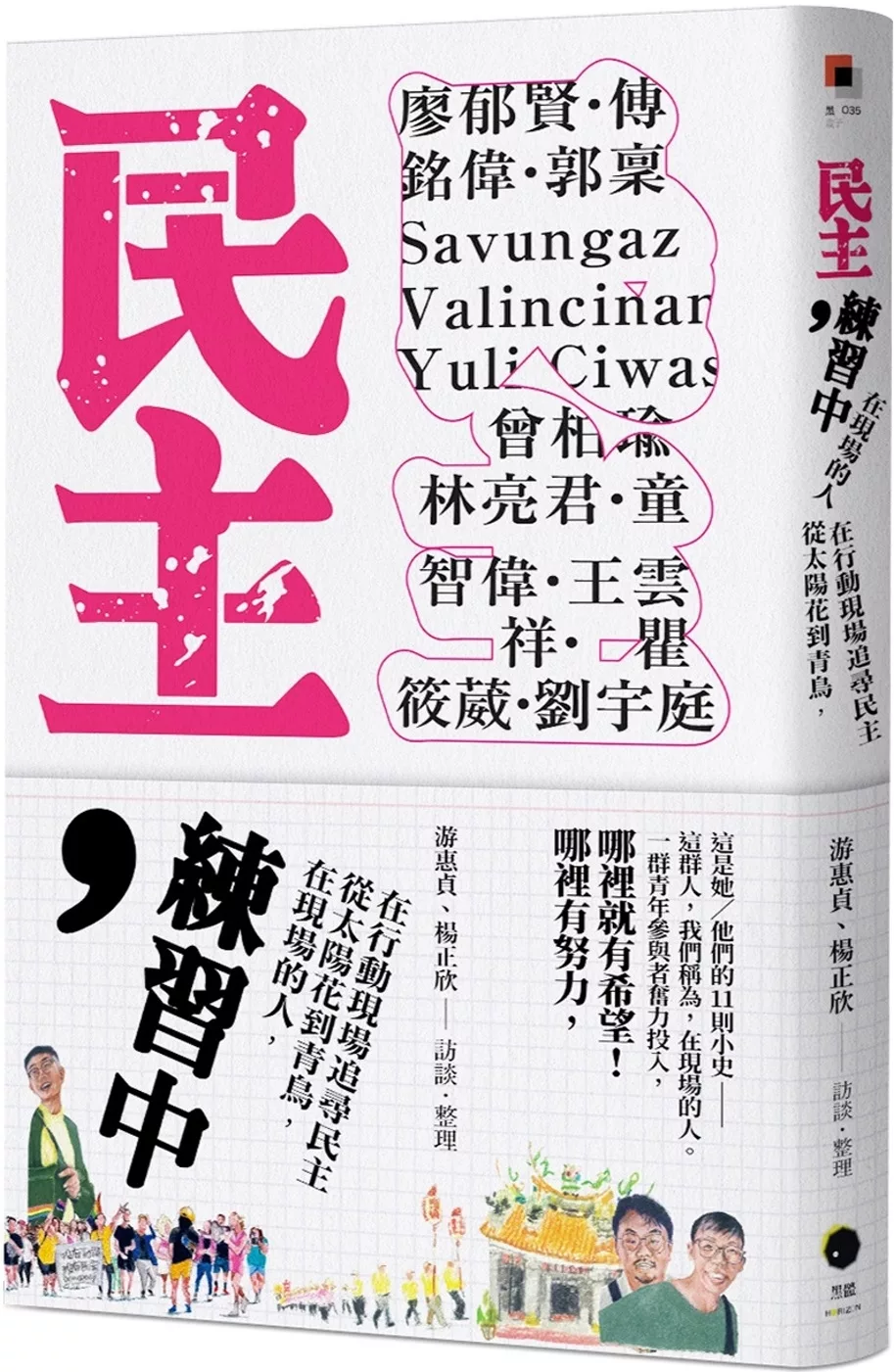

從三一八學運到青鳥行動

一群青年參與者追尋、推進民主的生活方式

我們稱這群人為在現場的人

這是她�他們的十一則小史

一群青年參與者追尋、推進民主的生活方式

我們稱這群人為在現場的人

這是她�他們的十一則小史

2014年3月,以「反服貿,反黑箱」為訴求的三一八學運,召喚了數十萬民眾與年輕學子走上街頭,其中參與的學生大都出生於解嚴之後,我們稱之為「民主世代」。這場社會運動以佔領立法院議場的23天為代表性事件,對參與的學生而言,三一八學運可說是一次超大型的政治啟蒙活動。

三一八學運後,這些民主世代的年輕人有的投身政治工作,帶著對公民社會的期許與自我實踐,各自施力。2025年,紀錄片《民主,練習中》聚焦這些政治工作參與者,近距離觀看她�他們在地方打造公民社會的個人體驗,介入政治制度的成績、碰撞與挫折。

本書以同名紀錄片所訪談的人物和議題為基礎,擴增為11名青年參與者的訪談錄。從這些受訪者的出身、性別認同、生命經歷和政治領域的交會之中,我們彷彿看見民主在今日台灣的練習過程。

本書以第一人稱的形式呈現,又可視為訪談者和敘述者的協作。約翰.伯格(John Berger)曾指出:「只有在小說中,我們才能分享他人的特殊經驗。」因此,《民主,練習中》也可以視為一部以台灣民主歷程為對象的時代小說。這一群在現場的人,她�他們是──廖郁賢、傅銘偉、郭稟翰、Savungaz Valincinan、Yuli Ciwas、曾柏瑜、林亮君、童智偉、王雲祥、瞿筱葳、劉宇庭。

本書特色

★印太戰略智庫執行長石板明夫導言,論三一八學運的時代背景及第三勢力在台灣的可行性。

★太陽花運動參與者此前鮮有公布的親睹經歷與自我評論:青島東路晚會上喊衝的曾柏瑜,晚會前才知道要佔領的是立法院議場,而不是景福門;作為第三勢力的時代力量成員廖郁賢、郭稟翰傅銘偉、林亮君暢談時代力量的起落。

★社會運動現場的後勤支援公開放送:音響工程、網路社群運行和民主參與之間的關係很密切。

★全書搭配多幅珍貴照片,圖文並茂。

名人推薦

SKY|香港邊城青年秘書長

朱約信|音樂人、朱頭皮爵士樂團負責人

吳志寧|音樂人

李明哲|人權工作者

吳豪人|輔仁大學法律系教授

林郁容|監察委員

施逸翔|台灣人權促進會資深研究員

孫友聯|台灣勞工陣線秘書長、總統府人權諮詢委員會委員

張龍僑|陳文成博士紀念基金會執行長

莊豐嘉|資深媒體人

管中祥|中正大學傳播系教授

蔡崇隆|資深紀錄片導演

(依姓氏筆畫排列)