面向臺灣的明日,鐫刻在歷史上的記憶從不能抹滅,

埋葬的祕密需要持續述說出口──

埋葬的祕密需要持續述說出口──

曾經,在洋溢著對現世美好理想與抱負的大學校園旁,矗立了一間既平凡又顯眼的「難民營牛肉麵」。麵店的物美價廉在莘莘學子之間聞名遐邇,隨著絡繹不絕的生意,麵店兩位不知來歷的老闆神祕低調的氣質,更儼然成為了顧客交頭接耳間一則「尚活存的傳說」。然而,1980年代接近尾聲之際,麵店所有的色香味聲被捲進了不具名的風暴之中,遭到一手大筆抹滅,從此被世間遺棄淡忘。

不知多少歲月,一位作家偶然收到一疊塵封已久的政治檔案,在小心翼翼翻閱下,這間消逝的難民營牛肉麵、被掩埋的真相、蒙在時代容貌上的紗幔,終於一幕幕被揭開,存在那些人身上的每一道零碎的片段記憶也逐漸清晰……

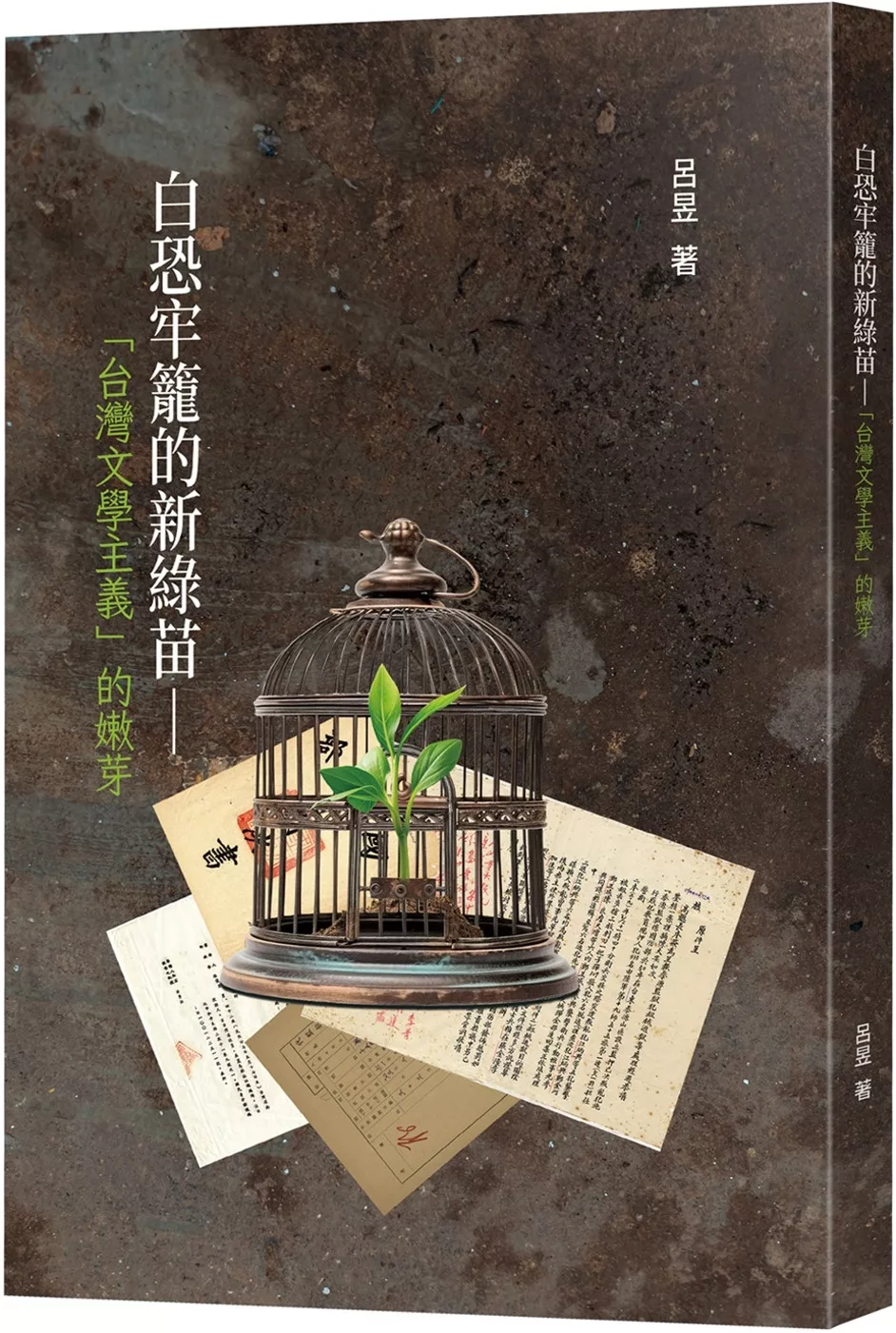

作者呂昱,本名呂建興,早期均以「莘歌」筆名發表小說創作,以「呂昱」筆名發表文學評論,近年則以「呂昱」筆名發表各文類著作。所創作文類主題多涉及白色恐怖受難者與家屬驚惶悲慘之境遇,是當時文壇政治禁忌之一大突破,亦曾獲吳濁流文學獎小說佳作獎、1984年度小說選等文學獎項肯定。

本次,「臺灣國三部曲」之首部曲《消逝的難民營牛肉麵》,書中描述自白色恐怖時期、乃至解嚴以來,至今事件之中加害者和被害者的感情糾結,也細膩地摹寫出近三代臺灣人,他們心中對於「臺灣」的思考和意識流變。

本書特色

入選2023年國家人權博物館人權教育推廣活動補助出版,「臺灣國三部曲」之首部曲《消逝的難民營牛肉麵》,書中描述自白色恐怖時期、乃至解嚴以來,至今事件之中加害者和被害者的過去、現在和未來,也細膩地摹寫出近三代臺灣人,他們心中對於「臺灣」的思考和意識流變。

*白色恐怖受難前輩呂昱綜合親身經歷與思辯,一部層層揭開歷史布幕、劍指轉型正義議題,強而有力的非虛構文學大作。

*細膩地摹寫出近三代臺灣人,他們心中對於「臺灣」的思考和意識流變。

真情推薦

*「整本小說與歷史現實、社會當下、文學經典之間來回辯證,並將許多思考與辯證涵蓋在角色的對話之間,是具思想性的文學作品。」──李淑君(高雄醫學大學性別研究所副教授)

*「呂昱前輩以溫潤有情的文字,透過不同的文學形式再現臺灣那段艱難的歲月,以小說家的姿態挑戰大寫的歷史,重現當年國家暴力侵害人權的形式,以及當年抵抗獨裁者的各種身影。」──陳俊宏(東吳大學政治學系教授)

?