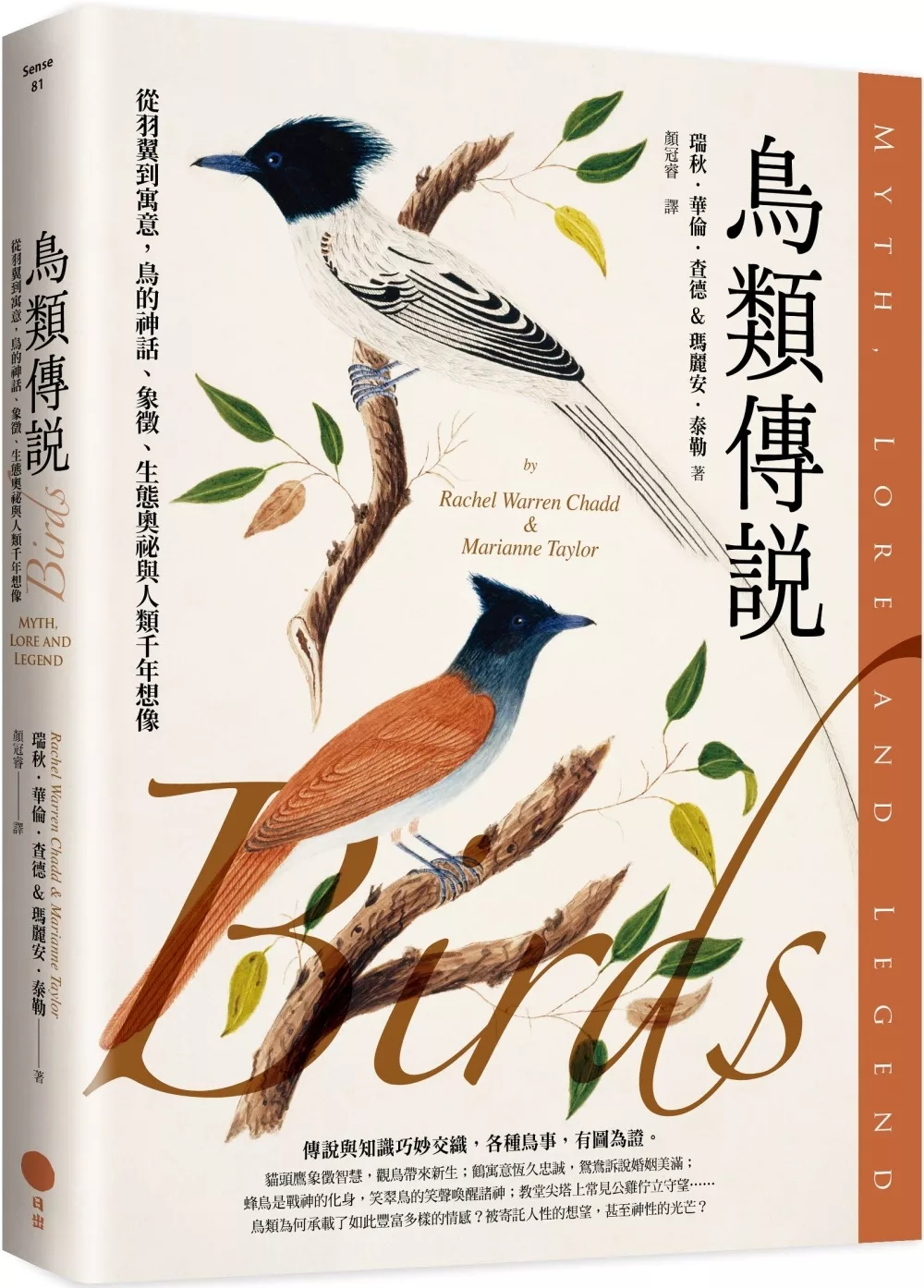

傳說與知識巧妙交織,

各種鳥事,有圖為證。

各種鳥事,有圖為證。

貓頭鷹象徵智慧,觀鳥帶來新生;

鶴寓意恆久忠誠,鴛鴦訴說婚姻美滿;

蜂鳥是戰神的化身,笑翠鳥的笑聲喚醒諸神;

教堂尖塔上常見公雞佇立守望……

鳥類為何承載了如此豐富多樣的情感?

被寄託人性的想望,甚至神性的光芒?

完美融合自然、科學與文化歷史,

搭配豐富攝影與藝術插圖,

以輕快節奏與嶄新視角,帶你走入鳥類的奇幻世界。

遊隼、夜鶯、知更鳥、燕子、雲雀、天堂鳥、奇異鳥……

本書集結八十餘種來自世界各地的鳥類傳說、神話、寓言與生態特徵,

呈現人類與這些擁有恐龍血統的羽毛生物之間深厚的古老連結,

除了作為糧食、藥材、生活用品的材料與日常裝飾,

鳥類的行為、聲音與外貌,

又是如何深深融入我們的文化當中,

激發出各種精彩的故事、迷信與象徵,

並在信仰、繪畫、文學與舞蹈中留下美麗印記。

?