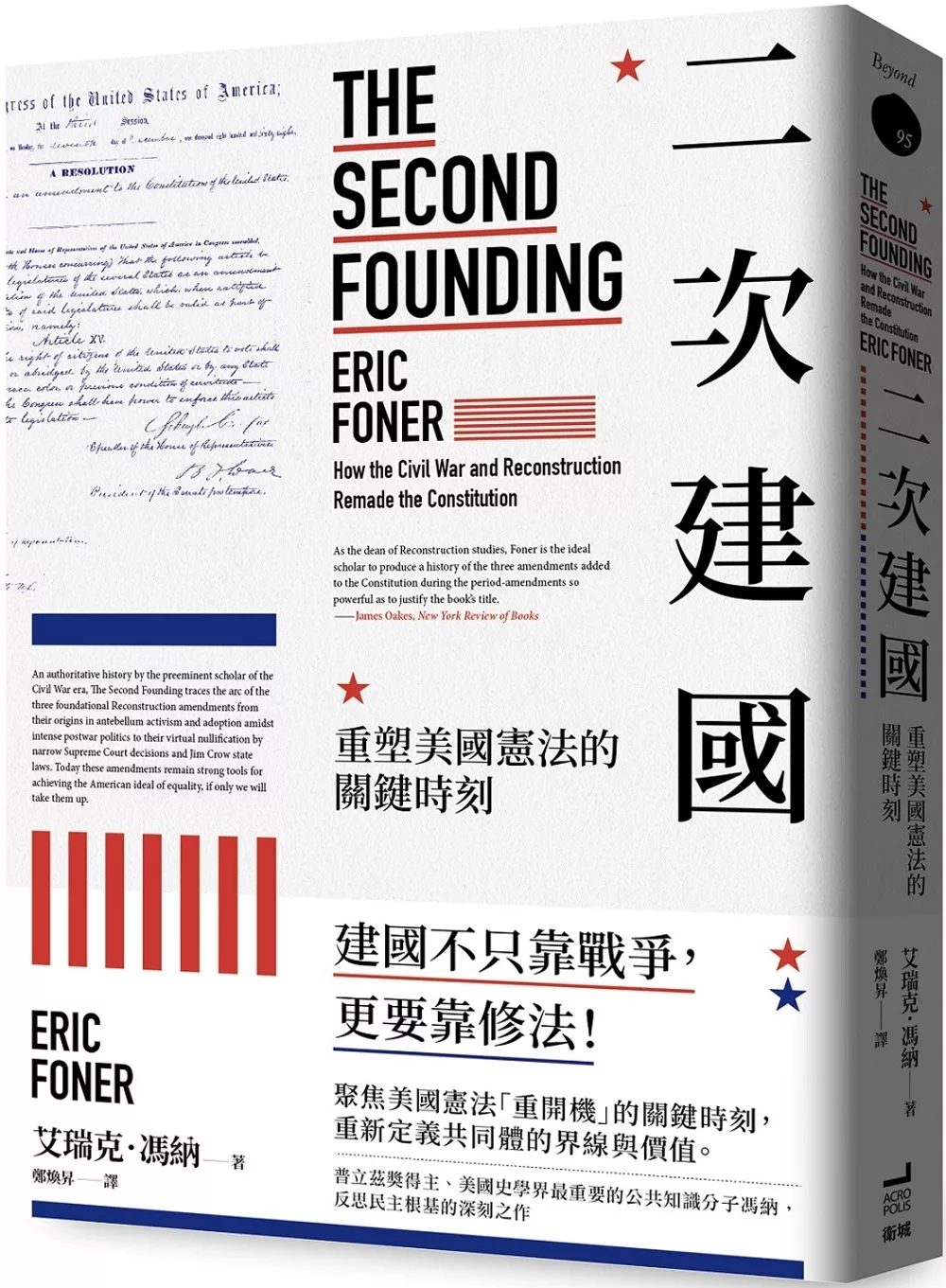

建國不只靠戰爭,更要靠修法!

聚焦美國憲法「重開機」的關鍵時刻,重新定義共同體的界線與價值。

普立茲獎得主、美國史學界最重要的公共知識分子馮納,反思民主根基的深刻之作

「人皆生而自由平等」是美國最重要的立國價值,但問題是:誰才是有資格享受自由平等的人?

重新校準公民定義的,是美國於南北戰爭後通過的三條憲法修正案。本書作者馮納認為,它們不僅終結了奴隸制,更為真正的民主政治奠定法律基礎,重要性堪比美國的「第二次建國」。他透過生動的文字與豐富的史料,帶領讀者重回南北戰爭與其後重建時期的歷史現場,還原峰迴路轉的修憲過程與驚心動魄的各方角力。修憲之後,這些法案隨即遭到限制與扭曲,最高法院的保守判決與各州推行的種族歧視法律,削弱了它們本來充滿解放潛力的憲政承諾,直到《民權法案》通過才有所改善。

當人們的自由、平等與參政權利依舊在今日的政治環境面臨重重考驗,歷史便是最好的警醒與啟發。《二次建國》不只描繪普世價值被寫入憲法的精彩歷程,也讓我們看到這些條文的意義並非固定不變,而是必須憑藉後代不斷的努力與詮釋,才能發揮最大的價值。

第十三修正案:廢除奴隸制度(自由)

第十四修正案:定義美國公民,確立平等保護、程序正義原則(平等)

第十五修正案:投票權不得因種族、膚色而受剝奪(參政)

本書特色

1. 從修憲歷史反思民主根基,切入點獨特的深刻作品:本書聚焦於三條美國憲法修正案的通過歷程及其後發展,這三條重建修正案定義了美國公民身分、自由權、參政權,以及「法律之前人人平等」等原則,不僅在法律上落實普世人權的基本價值,更是奠定當代民主基礎的標誌性條文。今日美國最高法院面對如種族平等ˋ墮胎權、同性婚姻等重要的社會議題時,都是回到這些修正案的條文內容與詮釋進行裁決。因此,本書不只細膩還原鮮為人知卻影響深遠的一段歷史,也帶領讀者理解美國、乃至於所有民主國家都會面臨之議題的法律與政治癥結。

2. 值得臺灣讀者參考的法律史書寫:臺灣社會的許多議題,其實都是有關憲法的問題。舉凡死刑存廢、國會改革與性別運動,無一不牽涉到憲法規範的公民權利與政治秩序,也始終存在修憲的聲音。在這樣的情況下,閱讀美國過去是如何在眾多殊異的政治立場之間找到彼此的共識,將對臺灣讀者充滿啟發,我們也將獲得更多關於自身憲政體制的理解與想像。

3. 特邀導讀與推薦序,拉近與讀者距離:本書的背景為美國南北戰爭及其後的重建時期,為了增進讀者對這段歷史的認識,衛城特別邀請臺灣研究南北戰爭與非裔美國人史的權威學者、盧令北副教授撰寫專文導讀。也邀請長年耕耘法律普及的「法律白話文運動」社群總監劉珞亦撰寫推薦序,連結美國修憲史與臺灣現狀,引發讀者更多面向的思考。

專文推薦

劉珞亦(法律白話文運動社群總監)

盧令北(東吳大學歷史學系副教授兼系主任)

掛名推薦

邱師儀(東海大學政治學系教授)

顏擇雅(出版人)

好評推薦

「透過專注於這三條修正案的歷史,馮納做出了傑出的學術貢獻,展現它們如何落實憲法的民主承諾,同時加劇對其意涵的爭論。……《二次建國》揭露一位典範歷史學家如何探究《國會世界》(The Congressional Globe)與其他一手資料,捕捉那些塑造重建修正案的人們的思想與意圖。成果是嚴謹、強而有力且十分動人的學術著作。」——《紐約時報》

「《二次建國》講述那個年代修憲的歷程。在這過程裡,馮納問道:在新的修正案存在嚴重民主缺陷的情況下,我們應該如何解讀其內文所蘊含的妥協?最精彩的是,本書給出了一個細膩而巧妙的答案。」——《華盛頓郵報》

「文字生動,視野深遠。……這本書應該在華府各處流傳,因為當代華盛頓的政治角力,不過是馮納描繪的『二次建國』所引發鬥爭的續篇而已。」——《波士頓環球報》

「《二次建國》……展現出〔馮納〕有多擅於發掘有關南北戰爭與重建時期的洞見,尤其是美國人如何定義自由與民主的理想,並付諸行動。……他以另一位傑出歷史學家克里斯多夫.拉許(Christopher Lasch)所稱的『樸素風格』寫作,文字直接、生動,不帶任何專業術語,每位對這個主題稍有興趣的讀者,都能閱讀、從中學習並享受這本書。」——《國家》雜誌

「身為重建時期研究的權威學者,馮納是撰寫那段時期三大憲法修正案歷史的不二人選,這三項修正案的影響力之大,足以說明本書的書名。」——《紐約書評》

「透過《二次建國》,馮納為他三十年前出版的權威巨著《重建》(Reconstruction)增添了一部緊湊且引人入勝的姊妹作。」——《明尼蘇達明星論壇報》

「〔這本書〕應該出現在每一位聯邦法官的桌上。……呈現出種族議題的法律攻防中對歷史的運用與誤用,十分發人深省。但它也充滿希望:只要擁有更真實、更開闊的歷史認識,改變便是可能的。」——《泰晤士報文學增刊》

?