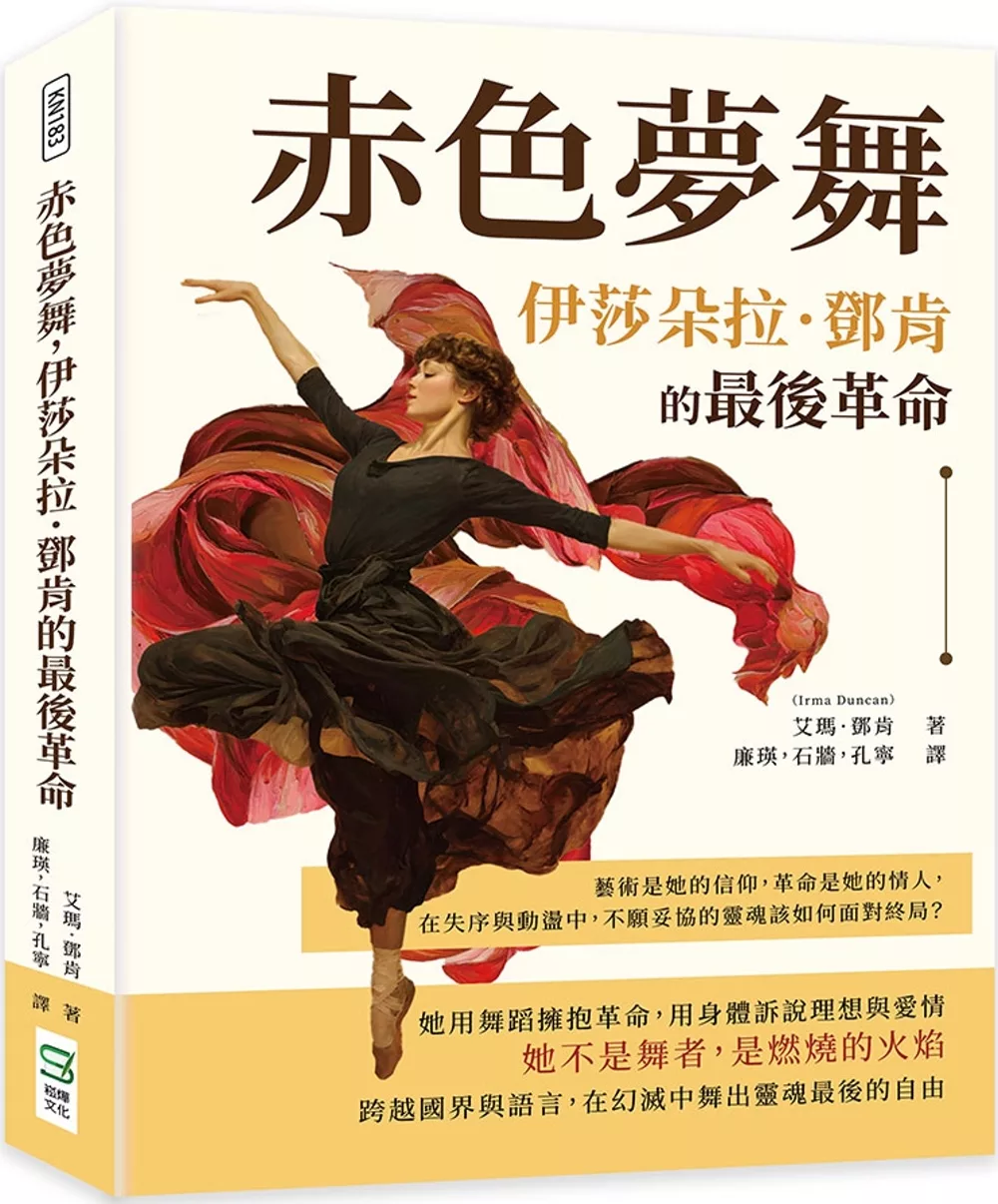

她用舞蹈擁抱革命,用身體訴說理想與愛情

她不是舞者,是燃燒的火焰

跨越國界與語言,在幻滅中舞出靈魂最後的自由

她不是舞者,是燃燒的火焰

跨越國界與語言,在幻滅中舞出靈魂最後的自由

? 現代舞之母的最後旅程

本書是一部深刻描寫現代舞先驅伊莎朵拉.鄧肯晚年生活的傳記性作品,由她的養女與嫡傳弟子艾瑪.鄧肯親筆撰寫。本書聚焦於她自1921年應邀赴蘇俄創辦舞蹈學校,到1927年在法國尼斯過世前的最後六年人生。書中融合歷史見證、個人情感與社會變革,描繪一位藝術家如何在理想與現實之間掙扎求存的生命軌跡。

? 理想與幻滅

伊莎朵拉懷抱對蘇聯理想社會的憧憬,毅然踏上前往布爾什維克俄國的旅程。她視舞蹈為人類靈魂的教育與解放工具,計畫在當地創辦一所免費收容戰爭孤兒的舞蹈學校,將藝術獻給人民。然而,她在莫斯科面對的是物質貧乏、官僚體制與文化隔閡。從火車站的無人迎接,到食物匱乏、住所混亂,再到與芭蕾體制的衝突,這段旅程漸漸揭示理想化的革命現實中,藝術與自由的空間所受的種種限制。

? 與葉賽寧的悲戀

書中不僅記錄了伊莎朵拉在藝術與教育領域的努力,也穿插她與俄國詩人謝爾蓋.葉賽寧之間充滿戲劇性的戀情。這段橫跨語言與年齡的愛情關係,帶著浪漫與毀滅的雙重氣息。葉賽寧個性狂放不羈,兩人言語不通卻心靈相惜,在動盪社會與個人矛盾中糾纏。這段關係最終導向悲劇,也成為伊莎朵拉情感世界的深刻傷痕。

? 文化衝擊與藝術堅持

透過艾瑪.鄧肯的視角,書中細膩描繪伊莎朵拉在異文化環境中堅持舞蹈理想的過程。她與共產黨官員的文化摩擦、對芭蕾舞的批判、對古典教育的嚮往,處處顯示她是一位渴望以藝術改變社會的革新者。即使面對體制的冷漠與現實的殘酷,她仍不放棄對藝術真誠的信仰與實踐。

? 獻給自由靈魂的紀念

本書不僅是對一位傳奇舞蹈家的寫實記述,也是一曲獻給自由靈魂的頌歌。書中以誠懇、親密而感性的筆調,描繪一位藝術家在混亂年代追求夢想與自我實現的身影。對愛好藝術、舞蹈史與女性書寫的讀者而言,這本書提供了豐富的史料與深刻的情感共鳴,值得細讀與珍藏。

本書特色

本書由伊莎朵拉.鄧肯的養女兼嫡傳弟子艾瑪撰寫,細膩描繪伊莎朵拉在俄羅斯與法國度過的動盪晚年。書中結合信件、演講與未竟的回憶錄構想,真實展現她對舞蹈與藝術理想的執著,從創辦舞校、與蘇俄政要互動、到與詩人葉賽寧的情感糾葛,呈現一位矛盾且充滿熱情的藝術靈魂,記錄她尋求生命意義的最後旅程。