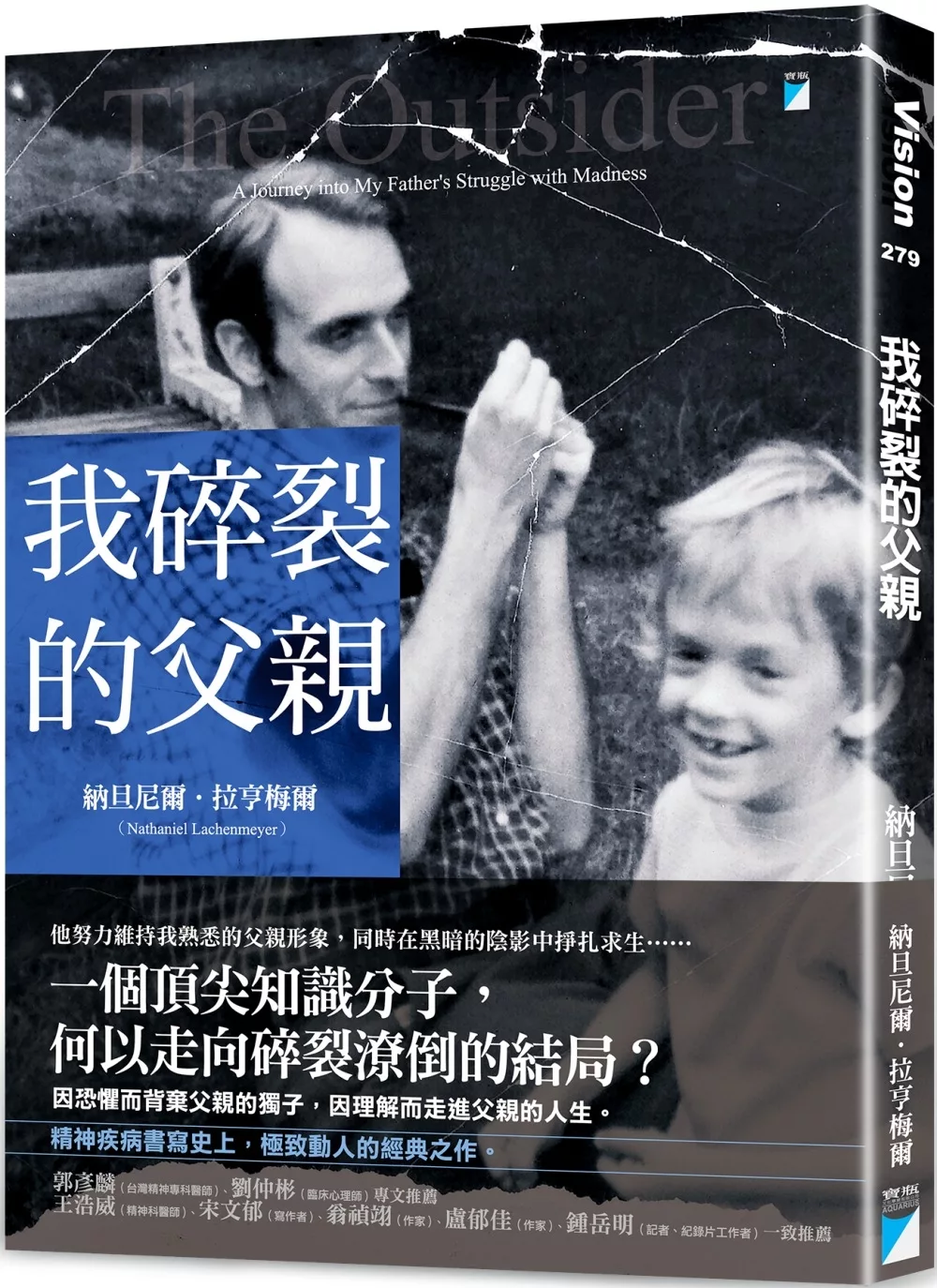

「他努力維持我熟悉的父親形象,

同時在黑暗的陰影中掙扎求生……」

───── 精神疾病書寫史上,極致動人的經典之作 ─────

一個頂尖知識分子,何以走向碎裂潦倒的結局?

因恐懼而背棄父親的獨子,因理解而走進父親的人生。

同時在黑暗的陰影中掙扎求生……」

───── 精神疾病書寫史上,極致動人的經典之作 ─────

一個頂尖知識分子,何以走向碎裂潦倒的結局?

因恐懼而背棄父親的獨子,因理解而走進父親的人生。

▎他曾在瘋狂的邊緣奮力掙扎,努力融入社會。

▎我必須了解,我的父親,

▎我兒時的探險夥伴、我曾最想成為的對象──

▎怎麼會變成世界上最讓我害怕的人。

「父親死前那年,唯一能與人交談的機會,

就是在長椅上與陌生人比鄰而坐。只有這時,

現實世界才能與他腦中不斷嘶吼的聲音相抗衡。」

查爾斯曾是一名教授,一個聰明自信、前途光明的社會學者,直到妄想與幻覺侵吞他的理智,人生瞬間失序。

思覺失調症奪走查爾斯的教職、婚姻與獨子,他在零下低溫中流落街頭,數次被強制送入精神病房,因行乞、吃霸王餐被送上法庭。但在一連串的打擊中,他未曾放棄求生、忘記對人性的希望。

作者大量探訪曾與查爾斯接觸的人們,包含員警、街友、學生時期的教授與同學,也調閱法庭審訊紀錄與病歷報告,以節制動人的文字拼湊、還原父親的一生。這本書,是一個兒子試圖靠近早在死亡來臨前就已被疾病奪走的父親,也更從家屬角度,探討社會、醫學、法律如何看待一個受困精神疾患的個體,為失去名姓與真實面孔的人們撕去標籤與汙名。

【本書榮獲費城心理健康協會頒發2000年和平鐘獎。】

//

一九八九年,父親寄來一封充滿情緒化妄想的信件,我回了一則短箋,切斷我們之間所有的聯繫。我的解釋很簡短:「我無法活在你的世界裡,你也不能活在我的世界。」

喪禮上,我朗讀父親在我十七歲生日時給我的忠告:「不論環境多麼不利──我的狀況就是這樣──永遠沒有理由放棄。」父親遵從了他自己的忠告,即便流浪街頭長達八年,他仍舊努力擺脫過去、奪回自己的人生。

至於我,我在他還活著的時候放棄了他、放棄了我們的父子之情。我決定不再轉身背對他。我決心找出事情的真相和原因,來回答調查父親死因的員警的提問:他怎麼會淪落到伯靈頓的這間破敗公寓?

各界推薦

郭彥麟(台灣精神專科醫師)

劉仲彬(臨床心理師)

__專文推薦

王浩威(精神科醫師)

宋文郁(寫作者)

翁禎翊(作家)

盧郁佳(作家)

鍾岳明(記者、紀錄片工作者)

__一致推薦

本書是一本相當難得的書,這絕對不是溢美之詞。理論上來說,不像憂鬱症或躁鬱症患者,妄想型或退化型思覺失調症患者恐怕是沒法現身說法,自己來陳述經歷的一切。他們彷如進入另一世界的旅程,不容易回來了。

然而,本書的作者描述的是他父親,這不只是多一份用心和理解,更是包括作者深入去看自己成長的一切,使得整本書更是難能可貴,可以說是所有的專業人員和家屬都應該好好讀一下。當然,更重要的是,作者的文筆和誠摯,讓這本書成為所有讀者都必然會感動,從中獲得更多啟示的作品。──王浩威(精神科醫師)

困住父親一生的陰謀詭計,卻反而變成一道謎題,邀請兒子在父親的生命線索中,找回自己遺失的部分。這本書,其實是在完整作者因父親而藏匿起來的那個自己。」──郭彥麟(台灣精神專科醫師)

這本書有很多開箱方式,你可以把它當成倒敘式的懸疑小說。它也像逆向的《奧德賽》,不是返鄉,而是出城尋找那位未曾歸返的戰士。同時,它也是一份關於思覺失調患者的質性研究。在理解父親病程的同時,作者也針對病因、症狀、療法,以及社福制度進行深度討論。

也許最好紀念的方式,不是墓誌銘的那兩句箴言,而是把這個人重新想過一遍。於是查爾斯死了兩次之後,又在這本書活了過來。──劉仲彬(臨床心理師)

一位父親、一位社會學家,一個思覺失調症患者──回到父親「碎裂」的現場,在追問父親生命史的過程中,納旦尼爾揭露大多數人不願承認的事實:精神失序者也身而為人,而很多時候,為了與失序切割,我們忘記該如何對待人。納旦尼爾在書中寫他閱讀父親書信時襲來的罪疚感,不過我總感覺,這股罪疚應該屬於所有人。──宋文郁(寫作者)

這是一個滿懷歉疚的兒子拼湊謎樣父親的故事。作者憑有限的記憶與線索,一步步追尋思覺失調症父親生命的最後時光,還原他奮力在現實與妄想間掙扎的過程;同時,也找到與內在自我和解的力量。書中有父親淪落街頭時遭遇的人情溫暖,也有學習同理精神疾病的社會關懷;更重要的是,他讓我鼓起勇氣,去理解我那為躁鬱症所困的謎樣父親。──鍾岳明(記者�紀錄片工作者)

國際好評

冷靜、敏銳且富有智慧地描繪了殘酷無情的疾病所帶來的影響,在我讀過的所有精神疾病敘事中,它無可匹敵。──大衛.喬威斯(David S. Chowes,紐約市立大學柏魯克學院心理系教授)

一本引人入勝又與眾不同的作品,鮮明地呈現出精神疾病對一位才華橫溢、溫和善良的男子所帶來的苦難。全書以理解、同理與愛書寫而成,不僅高中生應該讀,大人也都應該讀。──珍•古德(Jane Goodall,英國動物學家)

一段令人揪心、縈繞心頭的故事,拉亨梅爾用罕見又深刻的生命寫照,描繪人生一大困境:重度精神疾病所造成的毀滅性影響。──約翰.歐德罕醫師(John Oldham, M.D.,紐約州立精神病研究所所長)

一位擁有社會學博士學位的男人,怎麼會走到街頭,成為一名患有妄想型思覺失調症的遊民?他的兒子也曾困惑,而這本書,便是他痛苦卻又動人的追尋。這是一段書寫誠摯、勇氣可嘉的紀錄,提醒我們:在每個遊民的面具底下,都藏著一張真實的臉孔。極力推薦。──E. 富勒.托瑞醫學博士(E.Fuller Torrey M.D.,美國心理疾病研究聯盟史丹利基金會研究計畫執行長)

非凡之作……這本回憶錄中有一件難得的禮物:它讓讀者理解,無家可歸且患有精神疾病的人,其實有著我們難以想像的生命歷程。──《每日要聞》(Newsday)

既像一本偵探小說,又如一部療癒自白。融合了優秀記者的冷靜筆調,以及他對亡父那份清明而深切的悲憫之情。──《多倫多環球郵報》(Toronto Globe and Mail)

這不僅是一部探討精神疾病的作品,也是一個關於愧疚與懊悔的故事,最終凝聚成一種呼籲:希望人們能重新思考,當他們在街頭遇見遊民時,應該如何回應。──《新罕布夏週日新聞》(New Hampshire Sunday News)

在這本書中,拉亨梅爾以小說家的節奏與直覺,端出一盤赤裸的現實。這是一段深具啟發性、卻又無比動人的旅程──哪怕是最冷漠的心,也難以不為之動容。──《新書評論通訊》(New Reviews Newletter)

憂鬱症的議題如今終於逐漸被理解、被談論,但思覺失調症的情況不同,患者依然活在社會邊緣──他們被責怪、被汙名,孤立無援。作者以坦率而不煽情的筆觸,透過一個孩子無條件的愛,走出沉默,為那個幽暗的世界照進一道光。──《洛克蘭新聞》(Rockland Journal News)