邁向太空地緣政治的時代

仰望星空,思索國界與主權的新樣貌

太空將成為二十一世紀權力與競爭的新戰場

提姆?馬歇爾最新地緣政治鉅作

《星期日泰晤士報》暢銷書

全球已譯為多國語言,出版即廣獲各界好評

仰望星空,思索國界與主權的新樣貌

太空將成為二十一世紀權力與競爭的新戰場

提姆?馬歇爾最新地緣政治鉅作

《星期日泰晤士報》暢銷書

全球已譯為多國語言,出版即廣獲各界好評

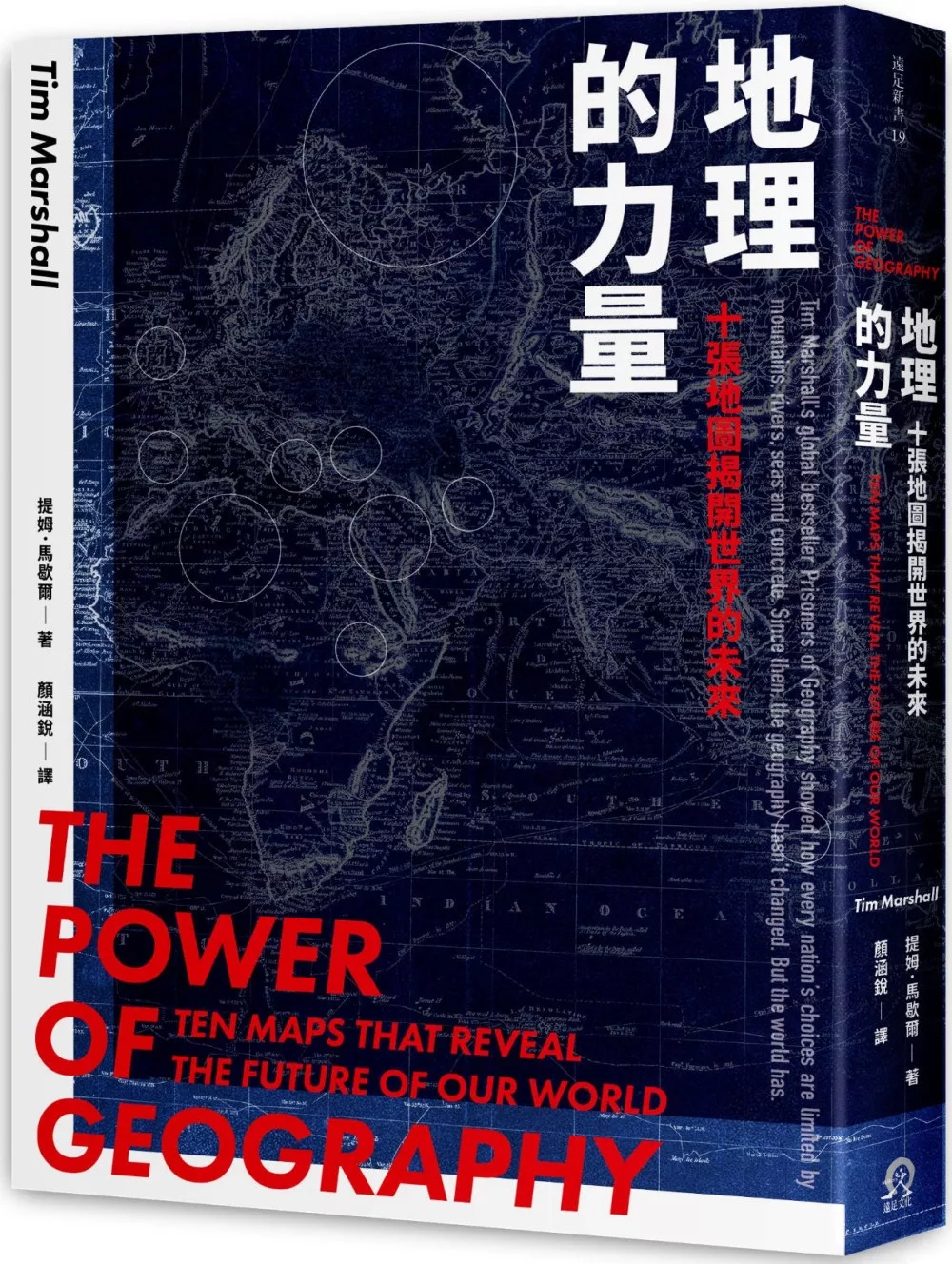

在暢銷書《地理的囚徒》(Prisoners of Geography)中,提姆?馬歇爾以十張地圖剖析地理如何決定各國命運,贏得全球讀者的青睞。繼續篇《地理的力量》之後,《地理的未來》將視野從地表拉升至大氣層之外,探討太空這片新領域如何正在改寫二十一世紀的地緣政治。

本書聚焦於「太空地理學」的崛起──從通訊衛星到太空武器、從低軌道競爭到月球與火星資源爭奪,馬歇爾帶領讀者梳理一場正在形成中的全球競賽。他指出,太空早已不只是科研探索的場域,而且是通信、軍事、經濟與政治角力的重心。從GPS導航到全球網路連結,從地球氣候監測到太空能源開發,我們的生活深受其影響,而未來的衝突與合作也正於太空邊界上展開。

書中主要描繪三大強權──美國、中國、俄羅斯,如何將地緣政治帶入軌道,發展太空軍事單位、打造獨立通訊與導航系統、爭奪低軌道與月面據點;同時也評析私營企業如SpaceX、藍色起源如何挑戰國家主導的太空格局,甚至帶動一波新太空經濟革命。

馬歇爾以一貫犀利的筆觸與歷史縱深,回顧古代天文觀測到冷戰太空競賽的發展脈絡,說明人類如何從仰望星空,到將主權與資源爭奪推向無垠的太空。他強調,若無全球的共識與規範,太空將可能重演歷史上帝國擴張與殖民衝突的舊戲碼;若能善用科技與合作精神,太空也可能成為人類團結的契機。

在這本融合科學觀察、地緣政治與未來想像的著作中,提姆?馬歇爾提醒我們:「地理」從不止於山河疆界,未來的邊界將高懸於夜空之上。掌握太空,將成為全球權力重新洗牌中奪得先機的關鍵。

邱師儀 專文導讀

本書特色

★全新戰略視角:首度以「地理」角度全面解析太空,帶領讀者理解未來衝突與秩序將如何升空展開。

★延續暢銷系列:《地理的囚徒》續篇,再次展現馬歇爾深入淺出的敘事功力,讓複雜的國際局勢變得一目了然。

★掌握未來趨勢:從太空軍事部署、衛星科技到商業太空競賽,揭示太空如何深刻影響我們的日常與全球權力平衡。

★國際情勢關鍵讀本:從美中俄三強角力,到私營企業的崛起,本書是理解二十一世紀地緣政治不可或缺的敘述基礎。

★適合所有關心世界的人:不需要科學或軍事背景,也能讀懂太空如何成為下一場全球競爭的核心。

專業推薦

王立第二戰研所

巫仰叡∣「巫師地理」粉專社群版主

吳明杰∣軍事專家

邱師儀∣東海大學政治學系教授

陳方隅∣菜市場政治學共同編輯

黃創夏∣媒體理工男

(依姓氏筆畫排列)

「富有洞察力,充滿希望且無比迷人……馬歇爾最新非虛構傑作揭示了未來的可能性與潛藏的陷阱。」──《每日快報》(Daily Express)

「充滿見地與機智……對權力、政治與人類未來的關鍵詮釋。」──《每日電訊報》(Daily Telegraph)

「大膽踏入地緣政治思想家從未涉足的領域。」──《商業郵報》(Business Post)

「帶領讀者踏上一段銀河發現之旅。」──《星期日郵報》(The Mail on Sunday)

「引人入勝又清晰易懂……科學與政治分析兼備。」──《新政治家》(New Statesman)

「探索太空權力政治的一場精采旅程。」──《愛爾蘭獨立報》(Irish Independent)

「對星球政治的卓越總覽。」──《星期日泰晤士報》(The Sunday Times)

「發人深省……帶來對被忽視的太空探索面向的寶貴見解。」──《出版人週刊》(Publishers Weekly)

「引人入勝……馬歇爾展現出對新太空時代的清新理解──一個人類將進入太空並留在那裡的時代……這本書是太空強權研究中重要的一環,既可讀、富有智慧又前瞻性強。為我們在太空中不可避免的未來提供了實用願景,」──《泰晤士報文學增刊》(Times Literary Supplement)

「一本引發思考與憂慮的書。」──《科學人雜誌》(Popular Science)

「《地理的囚徒》的作者探討人類進入太空不僅在技術上可行,經濟上也是必要的……本書內容引人入勝、資訊豐富,馬歇爾展現出機智與對議題的深刻理解。一本研究扎實、充滿洞察、熱情洋溢的好書。」──《柯克斯書評》(Kirkus Reviews)

「節奏明快、清晰透徹……讓人輕鬆理解歷史地緣政治,並發人深省。」──《BBC夜空節目》(BBC Sky at Night)

「這是一部充滿幽默與熱情的作品,對未來之路提出精闢的見解;同時也是一則警世寓言,提醒我們,若無法趨近更多的國際合作與資訊透明,後果將不堪設想。」——《地理雜誌》(Geographical)

「在某種程度上,馬歇爾讓我們重新認識太空,也讓太空議題真正『落地』──這正是當下最迫切需要的事。」——《外交信使》(Diplomatic Courier)

「馬歇爾是一位極具魅力的作家,擅長於同時剖析科學與政治,而且總是能點出關鍵的細節。」——《新政治家》(New Statesman)週刊

「對未來五十年間太空地緣政治預言的願景。」──ClimateWithBrian.com

「內容引人入勝,為這個長年受到關注的主題注入了新鮮而激勵人心的觀點。提姆?馬歇爾以通俗易懂、極具娛樂性的筆調,讓讀者得以一窺過去半世紀主導太空議題的脈絡,也進一步引導我們重新思考人類在這片最終疆域中的定位。」——Pilgrim House

「本書帶來一個迷人且關鍵的洞見──即使人類正逐步邁向太空這片最終疆域,太空中的地理結構仍深深影響著我們的未來。馬歇爾,再次做到了!」——路易斯?達奈爾(Lewis Dartnell),《人類文明》(Being Human)作者

「延續其一貫機智犀利的文風,馬歇爾帶領我們展開一場愉快又目眩神迷,而且科技上完全可信的太陽系之旅。沿途他揭示人類與太空之間密不可分的關係,並指出我們可能踏上的未來太空之路──也提醒我們,有些路最好不要走。我忌妒,我真希望這是我寫的書。幸好我至少有機會讀到它。」──艾佛列特.多爾曼(Everett Dolman),美國空軍參謀學院戰略與比較軍事學教授,《天體政治》(Astropolitik)作者

「在本書中,提姆.馬歇爾再次展現將驚人事實化為精彩敘述的獨特能力。這是一本引人入勝的旅程,引導我們深入探索太空及它對地球上人類的生活所帶來的深遠影響,其過程既專業又不時令人發噱。」──伊恩.高丁(Ian Goldin),牛津大學全球化與發展教授,《未知之地》(Terra Incognita)作者

「一本發人警醒、富含洞察力的著作,深入探討我們進入太空後的政治與軍事含義。」──布萊恩.克萊格(Brian Clegg),《最後邊疆》(Final Frontier)作者

「這本令人激動的書揭示了太空政治何以對地球上每個人都很重要──不僅僅是科學家與夢想家。」──布萊丁.鮑恩(Dr Bleddyn E. Bowen),《原罪》(Original Sin)與《太空戰爭》(War in Space)作者

「『太空政治』這個詞從未出現在我字典裡,直到我讀完這本迷人的書。」──貝琪.史莫赫斯特(Becky Smethurst),牛津大學天體物理學家,《黑洞簡史》(A Brief History of Black Holes)作者