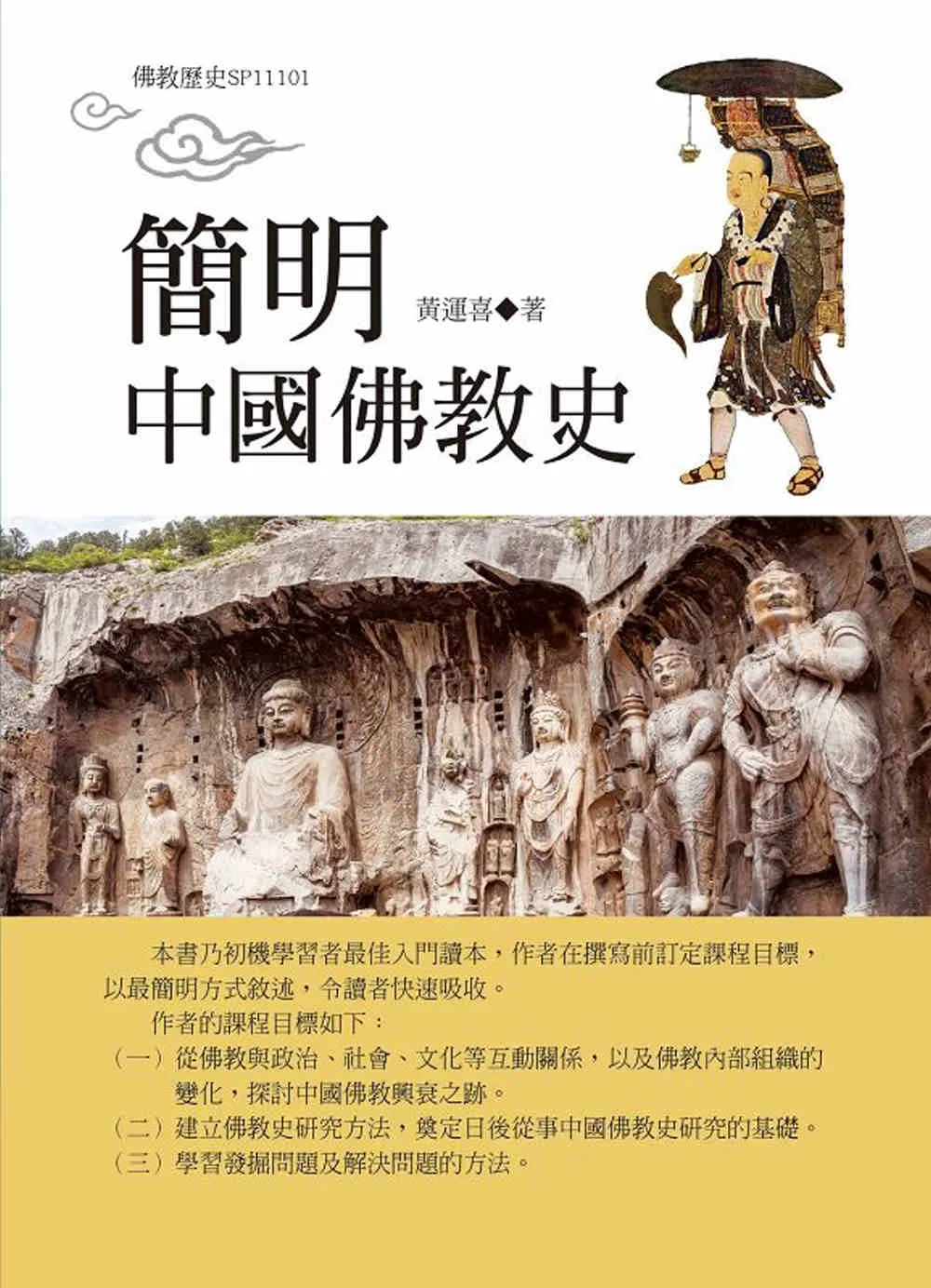

從東漢譯經初傳到北朝佛寺林立,佛教在中國的根系由此扎下

南朝義學清談,北朝造像誦經,佛教思想與實踐開始分化成型

南朝義學清談,北朝造像誦經,佛教思想與實踐開始分化成型

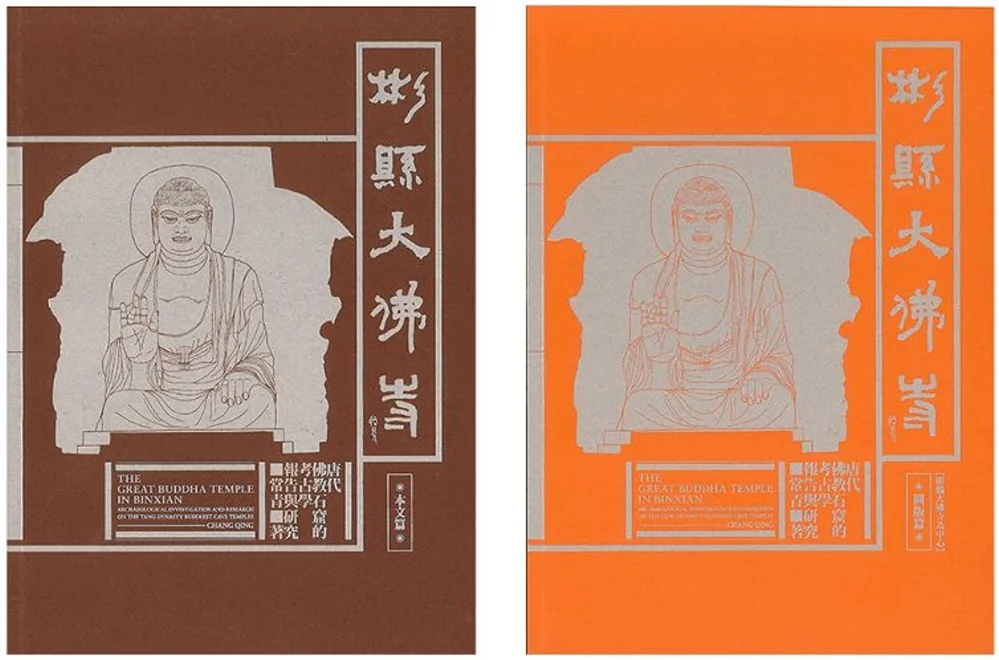

▎突破宗派史觀,重構佛教斷代史敘述

本書打破傳統以隋唐以後佛教宗派為主軸的寫法,回到佛教初傳中國的歷史原點,重新構築漢魏兩晉南北朝時期的佛教發展脈絡。作者不

以宗派正統為框架,而是強調佛教義理、譯經活動、社會環境與思想變遷之間的互動關係,凸顯此一時期為中國佛教本土化的重要轉折點。書中以時間為經、主題為緯,呈現佛教如何在思想上逐步融入中國文化,並為隋唐佛教宗派的興起奠定基礎。

▎關注制度與社會,延展佛教研究視野

不同於僅聚焦哲學與義理的研究取向,本書廣泛關注佛教制度的演化、譯經活動的組織化,以及與國家政治與社會結構的深層互動。如僧尼出家的社會條件、寺院經濟制度、朝廷對佛教的支持與限制等,都納入討論,體現佛教不僅是思想體系,也是歷史現實中活躍的宗教與社會力量。透過豐富的史料與細緻分析,本書拓展了佛教史的研究範圍,使之更貼近歷史真貌。

▎凸顯信仰實踐,納入民間與邊緣視角

本書一大特色是納入民間信仰與非主流群體的視角,重視一般百姓的佛教實踐、比丘尼的歷史角色,以及神異信仰、俗講活動與應驗記等傳統常被忽視的資料。這些內容補足了以往偏重菁英思想的書寫方式,呈現出佛教在基層社會中的活力與多樣性。作者也關注史料中的性別與階層差異,嘗試將佛教史的敘述擴展至更全面的文化史與社會史領域。

▎融合現代方法,建立學術與敘述典範

本書在方法上兼納「中國化」、「上層建築」與「知識考古」等不同研究路徑,並對傳統的正統論與僧傳體例提出反思與重構。作者在繼承湯用彤先生研究基礎之上,引入當代歷史學、文化研究與宗教社會學等視野,使本書不僅是一部內容詳實的佛教斷代史,更是當代中國佛教史研究方法的代表作之一。其史觀開放、論述清晰,對學界與一般讀者皆具高度參考價值。

本書特色

本書不再局限於傳統宗派史觀,而是結合政治、社會、思想與民間信仰多重層面,展現漢魏兩晉南北朝時期佛教在中國的歷史脈動。作者承襲湯用彤先生的研究基礎,融合現代歷史與文化視野,從制度、人物、譯經、思想到民間活動等,構築出一套動態而多元的敘述結構。全書學術扎實,視野寬廣,對佛教史研究具有突破性意義。

?