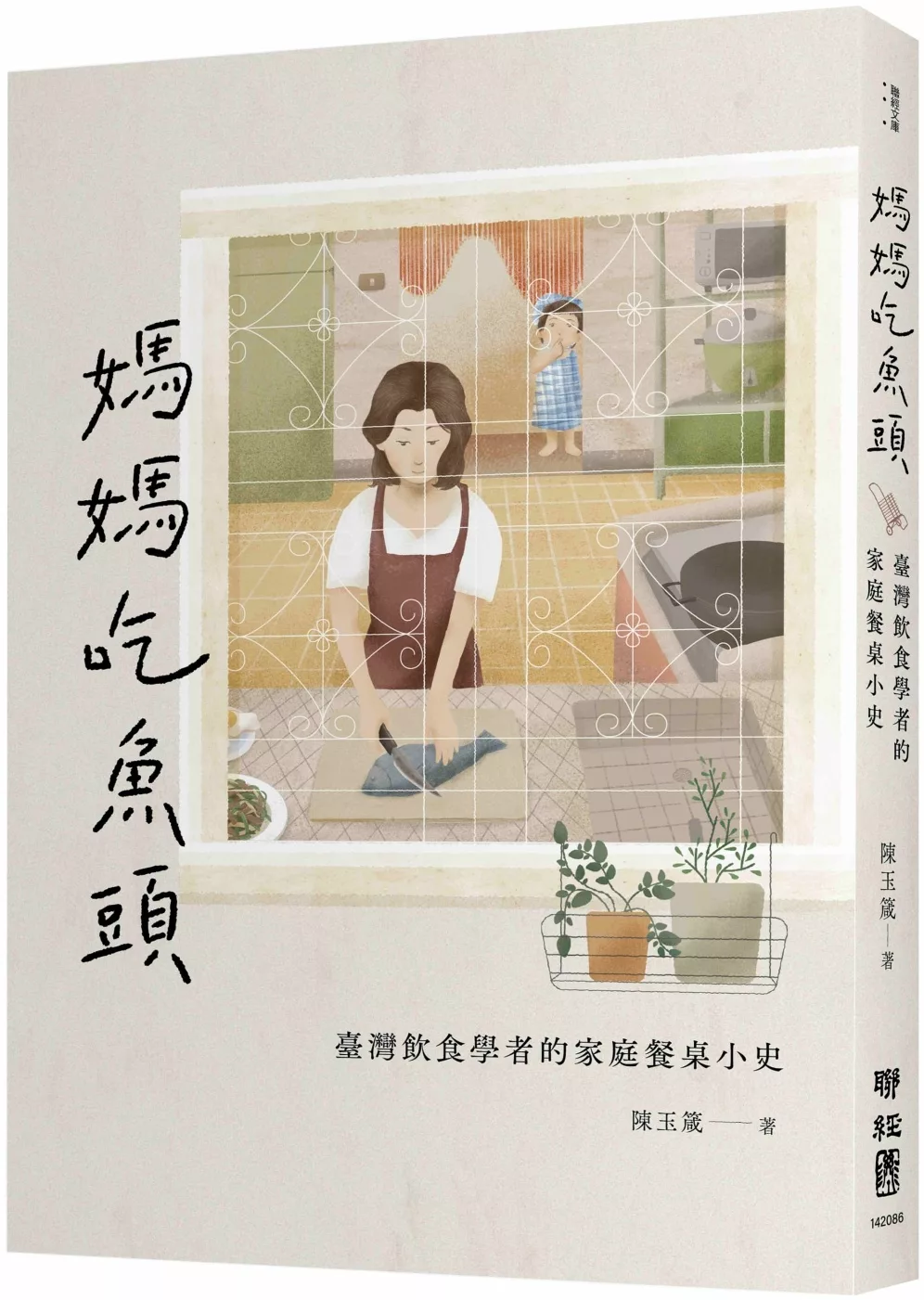

「我想寫母親的菜。」

這本書,寫的是一名飲食學者的家庭餐桌。

是思念,是懷想。

是一個小女兒眼中的母親,

也是一個世代的臺灣媽媽。

這本書,寫的是一名飲食學者的家庭餐桌。

是思念,是懷想。

是一個小女兒眼中的母親,

也是一個世代的臺灣媽媽。

記憶的氣味

飲食學者陳玉箴的童年,充滿了廚房氤氳的熱氣、炒鍋的鑊氣、調料的辛香,而菜市場眾聲喧譁譜寫出的,則是專屬一個時代的華麗背景樂。她的家庭餐桌豐富、澎湃,五菜一湯是基本,還不時額外加菜,多樣與不斷創新,鋪展出以餐桌為中心的臺灣家庭小史。

「家庭的飯桌,就是一部家族史。」

因為母親廚藝高超,陳玉箴自小飽嘗各式食物的色香味,母親給予的多年家庭餐桌閱歷,開啟了她往後鑽研飲食研究的道路。《媽媽吃魚頭》是一名沉浸研究十餘年的學者,回首最初始、最純粹,個人喜愛上飲食文化的原點──有母親的家庭餐桌。

她從家內寫到家外,寫母親為何與如何在當時代背景下投身廚房,又回歸職場;寫母親追隨的傅培梅、李梅仙、阿發師;寫他們這個小家庭的逢年過節好料理;寫她看母親走過的時代,也寫不同世代女性的錯身,母親與她,一位往家內安身,一位往國外探索。

好想再吃媽媽做的菜,也想再做菜給媽媽吃

情感無形,但能透過食物的色、香、味深刻入裡,正如陳玉箴所言:「這許多親密與衝突,或表現在廚房與餐桌上,或成為某種身體記憶。」她寫母親,同時寫一段社會變動快速的臺灣記憶。而無論走了多遠,母親的菜,總是宇宙的中心,萬事萬物的起點,令人回味。

本書特色

★2025年第16屆日本「??雄食文化賞」受賞作品《「台灣菜」的文化史》作者陳玉箴新作。

★臺灣飲食文化學者深情書寫家庭餐桌,書寫記憶中的母親。

★結合堅實的臺灣飲食文化變遷研究,一邊說歷史,一邊說動人的家族故事。

★看臺灣食物的味、色、香、體驗,如何長久留在靈魂深處,成為親密的傳承。

各界推薦

▍專文引讀

番紅花|作家

劉昭儀|水牛書店×我愛你學田創辦人

謝仕淵|成功大學歷史系副教授

▍暖心推薦

洪愛珠|作家

馬世芳|作家、主持人

楊?子|《臺灣漫遊錄》作者

韓良憶|作家

食物之於陳玉箴老師的意義,不只是田野,不只是工作,她筆下的每一樣食物都泛透著靈光,而食物背後,有子女的孺慕之情,有父母為養育孩子所努力的一生,也有著大時代的政經變遷與常民美學軌跡。──番紅花|作家

以學者的專業背景、以女兒的視角,從餐桌講到歷史,透過她流暢的筆觸,一窺現代臺灣飲食史。──陳靜宜|飲食文化作家、《臺味:從番薯糜到紅蟳米糕》作者

想起家庭餐桌上的歡樂與飽滿,就能再支撐著向前──如果幸運,也許光亮就迎面而來了!正是讀《媽媽吃魚頭》的過程中,即使因為太想念媽媽的味道而數度掩面,但也因此能笑著哭著重複溫習生命中,因為煮食、品嘗、交流、滋養而成就的豐盛與美好!──劉昭儀|水牛書店×我愛你學田創辦人

玉箴是研究臺灣飲食文化的學友,她的研究著作豐富了我們對於臺灣飲食文化的認識,我拜讀許多,佩服不己。但前此閱讀經驗從未如本書般,具有豐沛的感情能量,書裡的媽媽味,你我都曾有類似的熟悉,比如那「飽到天靈蓋」的滿足,還有想再嘗一口的遺憾。情感的共鳴,帶自己回到那張母親一手燒煮的家庭餐桌。──謝仕淵|成功大學歷史系副教授

?