一本獻給內向者的暖心繪本

獨處不奇怪,我只是想要自己的空間!

該如何在滿足他人與善待自己間達到平衡呢?

#社會情緒學習SEL繪本──學習 #尊重人際界線 #同理他人感受

?

獨處不奇怪,我只是想要自己的空間!

該如何在滿足他人與善待自己間達到平衡呢?

#社會情緒學習SEL繪本──學習 #尊重人際界線 #同理他人感受

?

★《紐約時報》�紐約公共圖書館「年度最佳兒童圖畫書」(2023)

★美國班克街教育學院兒童書籍委員會「年度最佳兒童圖書選書(五歲以下類別)」(2024)

?荷蘭繪本,已售出全球英文、日文、韓文、簡中、德文以及義大利文等版權

?

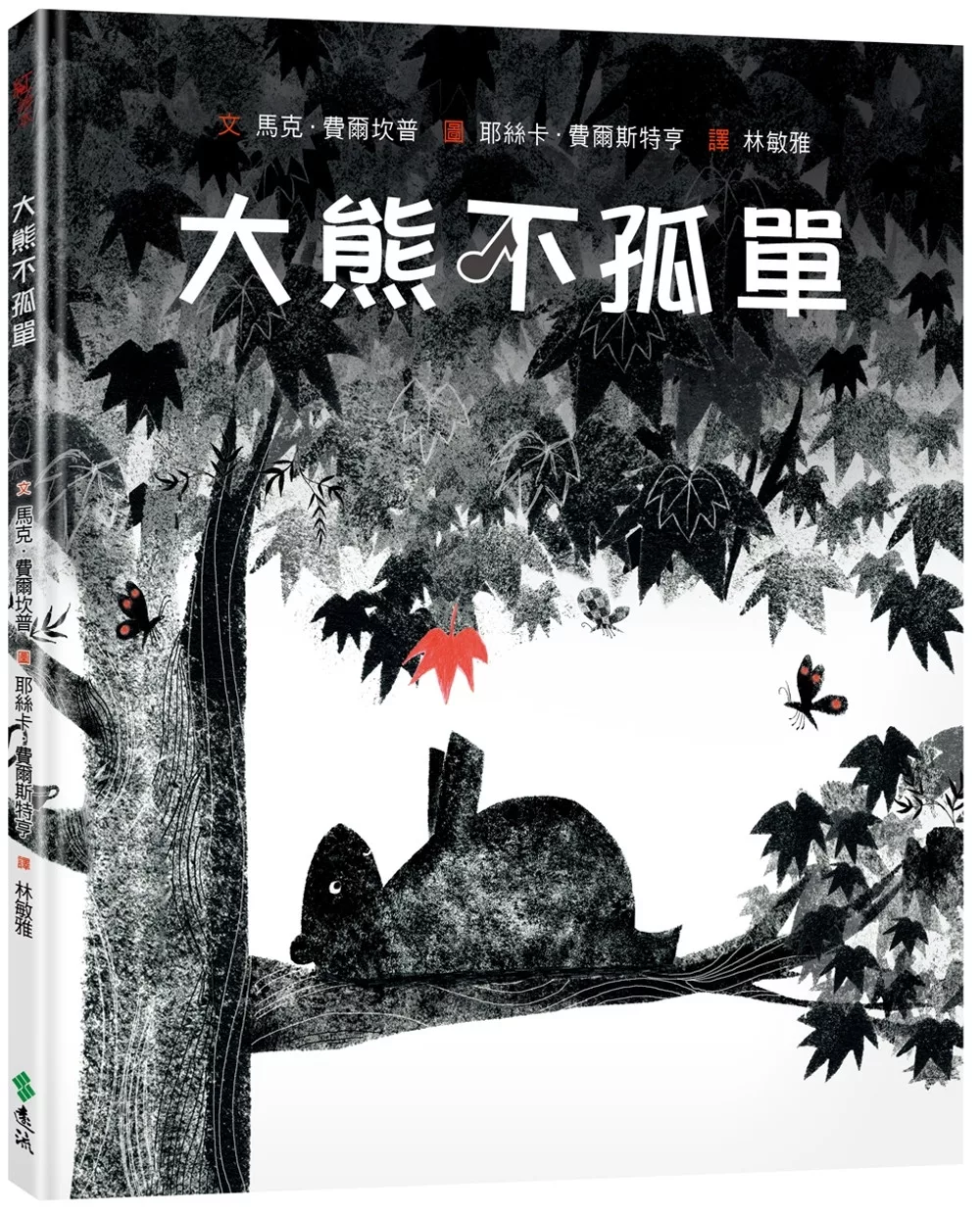

森林中,熊坐在鋼琴前,彈奏著美妙的樂曲。

輕柔悅耳的琴聲讓其他動物聽得如痴如醉。

但是沒人知道熊此時最想做的事情,就是在最後一首曲子演奏結束後好好的單獨靜一靜。

無奈曲終「人」不散,動物們紛紛追著他喊:「再彈,再彈一首,鋼琴熊!」。

只想放鬆一下的熊,即使試著逃到一根安靜的樹枝上,那些催促他繼續彈琴的聲音還是從四面八方傳了過來:「再彈,再彈,鋼琴熊!」「再彈,再彈,鋼琴熊!」

最終,熊忍不住發出連自己都大吃一驚的「怒吼」。不理解他為何如此憤怒,甚至以為他在「耍大牌」的動物們離開了──除了斑馬。斑馬也很喜歡熊的音樂,但她並沒有要求他再彈奏。她只是默默的拿來一本書……

熊會選擇自己一個好好安靜一下,還是有個伴一起靜一靜呢?……

?

全書圖像風格鮮明,雖僅運用了黑白灰,與巧妙點綴其間的紅色色調,卻開展出充滿動態、對比強烈且張力十足的靈活構圖,傳遞了一個詩意又溫暖的故事!(那位從開頭就默默出現的斑馬,身上的「條紋」是由文字構成,這個極富創意的巧思,彷彿呼應了她喜歡閱讀,並想用書來陪伴熊的情節……)

?

《大熊不孤單》是一場情緒的探索,既突顯了擁有個人空間與獨處時間的重要性,也調了理解他人感受與需求的必要性(即使那些需求與我們自身不同),它提供一個對話空間,讓大、小讀者可以一起討論故事中的熊為何「爆發」,以及這場「情緒風暴」的來龍去脈;也能一起思考斑馬身上所具有的特質,她願意接受「不」這個答案,尊重界線,溫柔的體察和回應他人的需要……

?

〔小編碎碎念:

我非常喜歡作者在一場訪談中提到他希望小讀者透過《大熊不孤單》這本書可以明白:能有所成就,像是成為一位厲害的鋼琴家,是一件很棒的事。但更棒的是找到一個真正看見你整個人的朋友──不只是「你做了什麼」,而是「你是誰」。

同時,他也希望小讀者知道:成為內向的人沒有什麼錯。有時候尋求內心的平靜,甚至短暫的獨處,是非常正常的事。還有,當然可以……「單獨的在一起」!〕

?

專文導讀推薦

張?仁│《安靜是種超能力》暢銷作家

?

溫暖推薦

李貞慧│閱讀推廣人

巫佳蓮│兒童文學作家

林釗?│友緣基金會 副執行長

陳志恆│諮商心理師、暢銷作家

黃宜珊│「當心理師遇見繪本」主理人

黃筱茵│童書評論工作者

盧佩秋│親職教養作家

羅怡君│親職溝通作家與講師

(依姓氏筆劃排序)

?

【推薦短語】

林釗?(友緣基金會 副執行長)

??你我都可能是「大熊」,不斷付出愛的同時,也會被掏空,需要喘口氣,找個安心的空間,找回自己。?

你我也可以成為「斑馬」,靜默的同理、同在(Being),也是一種很迷人的陪伴。

?

黃宜珊(「當心理師遇見繪本」主理人)

「大熊不孤單」告訴我們,不應把他人的分享與付出視為理所當然,更要奠基在相互的理解與回應,如此一來,這個關係才能長久且穩定。這本繪本適合大人小孩一起共讀,一起珍惜身邊的溫暖,學習理解他人的付出與需要。

?

盧佩秋(親職教養作家)

動物們很喜歡大熊美妙的鋼琴聲,但大熊累了想休息,動物卻不停要求牠再彈再彈,透過音樂分享大熊感到快樂,但牠也會有自己的需求,該如何在滿足他人與善待自己間達到平衡呢?斑馬的出現給大熊新的點子,願每個人從故事裡可以找到溫柔陪伴自己的方法。

?

國際媒體好評

「本書真正的主角是費爾斯特亨(Verstegen)令人驚豔的混合媒材插畫。幾乎完全以黑白呈現,偶爾穿插鮮明的紅色閃光,恰到好處的展現出超現實的極致與寧靜的沉思……《大熊不孤單》將會深受那些尋求獨處時光的讀者喜愛。」──《柯克斯書評》(Kirkus Reviews)

「費爾坎普(Veerkamp)的英文首作成功傳達了熊對寧靜的強烈渴望,以及他為了得到安靜所畫下的堅定界線。內向的人會在熊的經歷中看見自己,並對他的解決方式感到共鳴:『讓我們一起獨處吧。』」──《出版人週刊》(Publishers Weekly)

「那些常常覺得被注視或感到壓力的孩子,肯定會在熊身上找到共鳴;他們也會理解當熊終於找到片刻寧靜與一位理解他的朋友時,那種如釋重負的感覺。」──《書單雜誌》(Booklist)

「在十多個跨頁的篇幅中,費爾斯特亨(Verstegen)透過節奏明快、構圖高超的畫面建構出追逐熊的混亂場景。正因如此,故事的最後段落格外令人滿足──我們跟著故事緩慢落幕,見證一位朋友對於安靜與和平的尊重與理解:有時,寧靜正是解答。」──《紐約時報》(The New York Times)

?