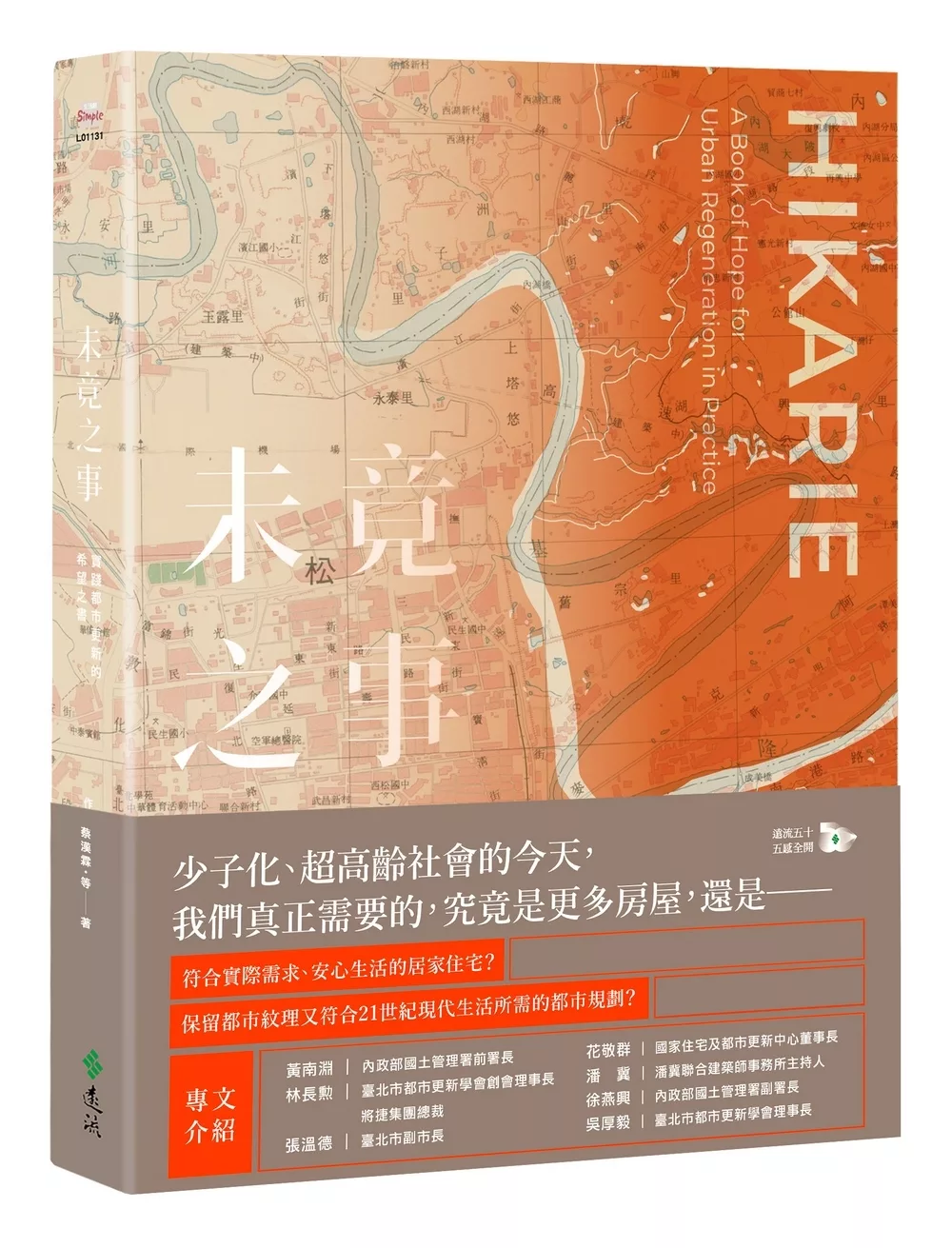

少子化、超高齡社會的今天,

我們真正需要的,究竟是更多的房子,

還是符合生活品質且能安心居住的住宅、擁有完整生活機能與紋理清晰的城市?

?

結合都市再生、人文觀察與行動者反思之書

探討與檢視我們想留給孩子「一座怎麼樣的城市」

?

《未竟之事》是一部兼具誠實記錄與都市改革省思的專書,更是臺灣都市更新的行動指南。本書以「懷生都更案」十年推動過程為主軸,由作者完整坦露在這個都更案上的實戰歷程,剖析了都更法規框架、制度矛盾與住戶心理,並反省「過度法治化」如何拖累臺灣城市再生。同時也突顯更新推動者的現場智慧與壓力,展現都市再生是需要跨足技術、政策與人文整合的能力。

?

?

對從事都市規劃、建築開發、公民參與、甚至文化研究者而言,書中不僅聚焦臺灣現場,也參照國際案例──從紐約的城市再生、英國國王十字車站開發計畫、法國大巴黎計畫與日本虎之門地區開發案等經驗──為我們檢視臺灣在全球都市變革中的位置。

█ 從制度困境到更新契機,難道無解嗎? █

?

?

這本書不只是工程技術或政策文件,而是一場關於 人、信任、城市記憶與制度角力 的持續對話。作者透過長達十年的實際推動歷程,讓讀者看見都市更新為何「卡關」、住戶為何心懷恐懼、建商陷入何種困境,以及政府制度的無力。

?

在都市更新的爭議與希望之間,本書提出六大改革倡議,直面當前臺灣都更實務的制度困境與信任裂痕:從重建「都市更新公私協力的新社會契約」、強化弱勢者的安置正義、重整不合理的容積獎勵設計,到針對不再信任的公辦都更制度進行改革、打造開放透明的審議過程,以及建立「國民住宅2.0」政策思維。這些主張,既是對過去錯失契機的反省,也為未來都市再生提供新的想像。無論你是關心社區未來的市民、正在面對都更談判的住戶、或參與政策討論的公私部門工作者,都能在這本書中找到直指問題核心、呼喚改變行動的具體聲音。

?

█ 獻給每一位關心城市的人 █

?

?給住戶:「都更不是只有一坪換一坪,而是你我生活、資產與未來的選擇。」

都更不是冷冰冰的「一坪換一坪」,而是牽涉到你與家人的居住安全、未來生活方式與資產選擇。本書讓住戶看懂談判關鍵、保障自身權益,更帶你想像更新後社區的美好可能。

?

?給建設公司:「都市更新不只需要資金,更需要透明與信任,才能換得共識。」

本書揭示推動案場需要的不僅是資金與流程,更需要建立信任與有效溝通機制,降低誤解與抗拒。協助建商學習如何以透明且具社會責任的方式推動都更,提升企業品牌價值。

?

?政府與行政單位:「當制度卡關,唯有安置正義與公共治理,才能讓城市走向永續。」

本書點出制度卡關處與公私協力缺口,提出如何建立安置正義、完善容積獎勵、透明審議流程,讓都更真正成為城市治理的一環。

?

對都市更新心存疑慮的市民、面臨談判的住戶、或是想理解城市命運的讀者而言,《未竟之事》是一本讓你更清楚「我們要留下什麼樣的城市」的行動指南。

?

本書特色

?

◇深入揭示住戶、建商、政府三角關係與制度缺口。

◇策展式編輯內容呈現,融合資訊圖表、社區模型、建築透視,淺顯可讀。

◇十年歷程第一人稱紀錄,包含建商角色、住戶互動、制度反覆與個人轉折。

◇使用大量親撰語言而非轉述,完整記錄協商、整合與行動,具有第一手史料價值。

◇整理出六大都市更新倡議,涵蓋公共參與、制度透明、文化記憶、空間再生等,為臺灣都更實務提供路徑。

?

齊心推薦,讓城市更進步

?

專文介紹

黃南淵|內政部國土管理署前署長

林長勳|臺北市都市更新學會創會理事長

張溫德|臺北市副市長

花敬群|國家住宅及都市更新中心董事長

潘冀|潘冀聯合建築師事務所主持人

徐燕興|內政部國土管理署副署長

吳厚毅|臺北市都市更新學會理事長

?

團結一心推薦

王伯宇|當若科技藝術創辦人

余白(Hubert Kilian)|法國攝影師

李家儂|中華城市管理學會理事長

李清志|都市偵探、建築學者

林君安|《臺北步登公寓》作者

阿忠|強強滾一家?

凌宗魁|建築學者、文資工作者

姚仲涵|藝術家、實踐大學建築設計學系副教授

彭揚凱|OURs 都市改革組織祕書長

黃風然?陳義升|MR.BOX袖珍模型設計-人生場景記憶保存事務所

黃繼賢|伏地影像工作室導演

廖庭輝|OURs都市改革組織政策研究員、《無住之島》作者

潘信榮|9floor 玖樓共享公寓

(以上推薦人按姓名筆畫排序)

?

都市更新中的價值,承載著情感與記憶,也映照著家具的氣味、牆面的痕跡與居民的故事。理性的土地價值計算中,藝術讓人看見溫度與重量。它記錄的不僅是空間的變遷,更是情感的延續──那些曾存在的日常與生命,都在此獲得再生的可能。感謝這本書,讓這些記憶得以延續。──當若科技藝術創辦人|王伯宇

?

都更似乎難以避免,而守護臺北市文化脈絡則是必要之舉,因為沒有過去的城市,亦無未來可言。連雲建設願正視並思考此兩難,實為重要之舉,當予以鼓勵並廣為推展。──法國攝影師 |余白(Hubert Kilian)

?

「未」來之光,點亮城市更新的願景;「竟」能化解舊街巷的傷痕與困境;「之」間交織著專業、文化與人情;「事」成之日,便是希望再生的時刻。──中華城市管理學會理事長|李家儂

?

房子,就應該照顧它,努力使它歷久彌恆、再生重生,每一片刻都真切地享受它的存在。本書提供危老個案的第一手視野,寄望我們對於都市這樣的生命共同體,終能有更大的願景。──《臺北步登公寓》作者|林君安

?

我的老家在我小四那年拆掉,我今天已經是兩個孩子的爸爸。因為五戶的釘子戶,如今那個從小長大的家還是一片死氣沉沉的柏油地,偶而被當停車場,偶而被借去當競選總部。

合建戶的不團結,釘子戶的跋扈,建商的沒誠意,讓我這幾十年搬了十幾次家,從沒想過上一代的糾纏,到我已經有了下一代,拉扯的力道絲毫沒有減弱。

《未竟之事》對我而言,不僅是一次都更的勝利,更像是一種信任與願景的傳承,是我自身的建案從沒感受過的溫度,也是我很期待的契機;而那個契機的起點,往往來自願意多走一步的那個人。──強強滾一家|阿忠(板橋都更受災戶20年)

?

「都市更新在臺灣的市場機制中,只是由房地產商主導以獲利為最優先考量的資源分配」,本書破除這樣的印象,記錄各領域探討如何改善環境的努力,也期許更多人一起加入及實現。──建築學者、文資工作者|凌宗魁

?

每個人都想住得更舒適,但「擁有的」與「想要的」之間,不是簡單的加減。本書透過實際案例,讓人看見都市更新的多重面貌,也能看見我們對於舒適明日的想像。──藝術家、實踐大學建築設計學系副教授|姚仲涵

?

本書直面都市更新課題與挑戰,提出制度建議與創新想像,充分展現業者在城市治理中的公共責任與積極角色,為當前都更推展注入一股活水,也為未來改革方向帶來深具啟發性的參照。──OURs 都市改革組織祕書長?彭揚凱

?

我們一直相信,模型不只是縮小的建築,更是放大的記憶。這本書記錄了三件極具代表性的都市更新作品──從文林苑到城中城,再到南機場,承載的是一座城市數十年來的時代變遷與人情軌跡。當年創作時,我們不只動用了團隊的全部心力,也讓孩子、家人、朋友一起參與,將每一棟建築的身世化作溫柔而堅定的手作表述。

這些模型雖小,卻是城市歷史的微觀切片,是人們無聲生活的縮影。孩子的遙控挖土機、等待多日的消防車,甚至都成為作品的一部分,也讓我們的家庭記憶與城市記憶產生深層的交會。

透過創作,我們也持續思考:一座城市的更新,是否只能用拆除與重建來實現?如果空間記憶得以保留,那麼「更新」會不會是另一種「延續」?

願這本書不只是記錄,更是一次對城市、歷史與人心的凝視。我們誠摯邀請您,從模型中看見城市的昨日,也想像明日的可能。──MR.BOX袖珍模型設計-人生場景記憶保存事務所|黃風然?陳義升

?

經歷60年歲月的忠孝懷生大樓,具有18連棟,90個住居空間──在大樓即將拆除前,連雲建設和住戶們,願意撿拾這些珍貴過往,讓工作團隊在斷水、斷電、悶熱的空間持續記錄,延續「家」的意義。

這份紀錄不僅凝視當下,也試著回望過去。使得這棟走過一甲子時光的水泥建築,確實地承載了住戶與地主所共同累積的記憶;在建物拆除時刻,透過拍攝重返現地,理解家園的本質,這是前所未有的創舉。──伏地影像工作室導演|黃繼賢

?

本書誠實面對臺灣都市更新的制度困境,從實際案例中提出可行策略與制度轉譯的想像,為都更實務提供可再現、可對話的希望路徑。唯有讓都更參與者成為集體主體,從「被動接受」轉為「主動參與」,制度改革才得以可能。──OURs都市改革組織政策研究員、《無住之島》作者|廖庭輝

?

《未竟之事》除了是產業第一線的紀實,也深度揭露臺灣都更的挑戰。引領我們從政策、人心、公共性與永續發展重新勾勒下一個世代城市生活的新願景。──9floor 玖樓共享公寓|潘信榮