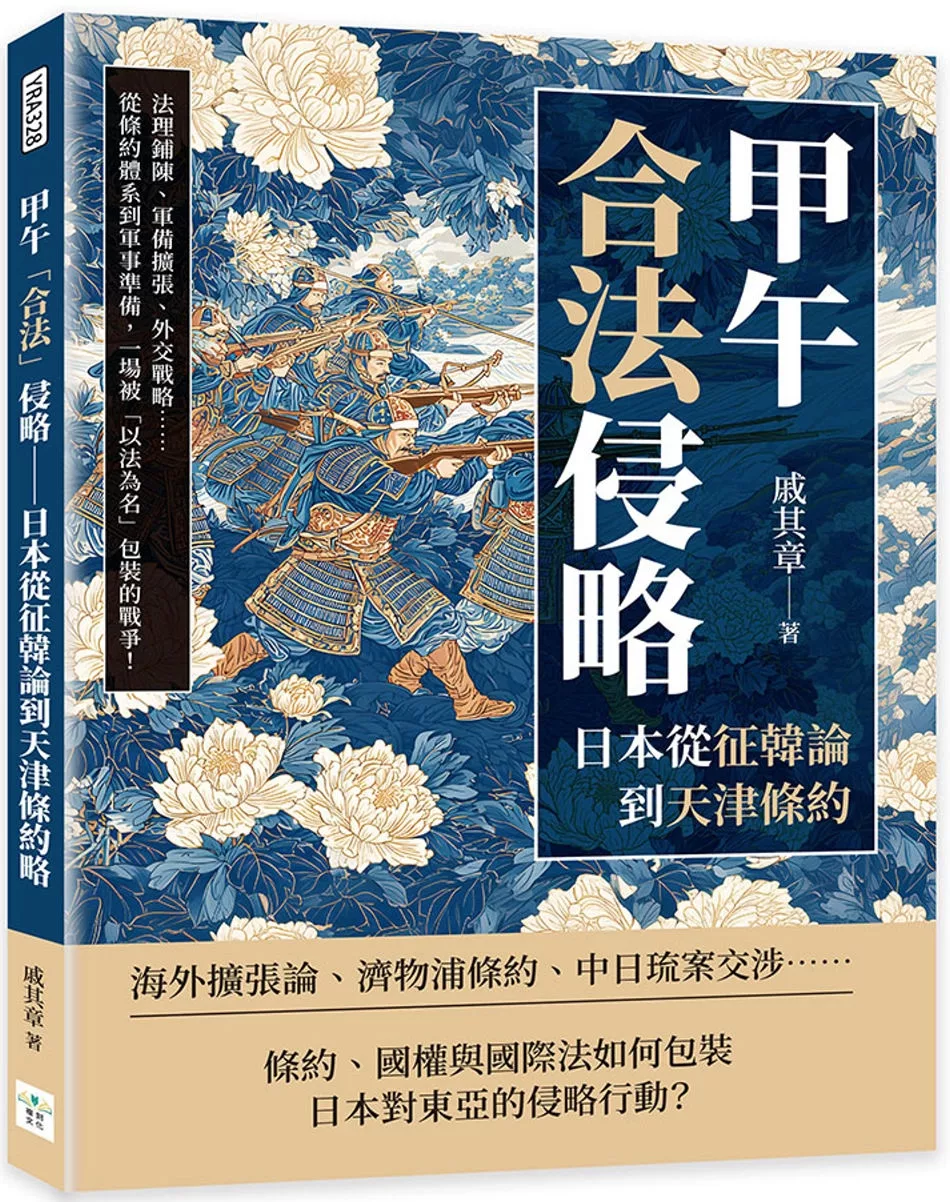

海外擴張論、濟物浦條約、中日琉案交涉……

條約、國權與國際法如何包裝日本對東亞的侵略行動?

條約、國權與國際法如何包裝日本對東亞的侵略行動?

▎從海外擴張論到帝國主義野心

本書以國際法的視角,剖析日本如何從16世紀豐臣秀吉開始倡導「征韓論」,逐步建立起以日本為中心的「華夷秩序」觀,並發展出「大日本帝國」的國族擴張論。透過江戶時代學者如山鹿素行、本居宣長及佐藤信淵等人的理論推演,日本不僅否定傳統中華中心秩序,更轉向以武力征服為手段,提出吞併滿洲、朝鮮乃至中國的具體構想。這些思想為明治維新後日本轉型為現代帝國主義國家提供了思想根基。

▎「征韓論」與內外政局的交鋒

本書詳盡記錄了明治初期日本政界圍繞「征韓」問題的爭論。西鄉隆盛、西鄉派主張派使朝鮮、引戰立名,以便伐韓;而木戶孝允與大久保利通則認為內政未定,不宜輕舉妄動。雙方交鋒數年,最終以西鄉派辭職告終。「征韓論之爭」表面是外交戰略選擇,實質則是日本國內政權重構與軍國主義抬頭的前奏。這場爭議也揭示了日本政要對朝鮮半島的覬覦已非偶發,而是一場有預謀的地緣政治布局。

▎砲艦外交與不平等條約的施行

西元1875年「雲揚號事件」成為日本強迫朝鮮開國的轉捩點。日本以軍艦強行駛入漢江挑釁,激起朝鮮開火回應,反以此為藉口發動砲艦外交。日本遂派黑田清隆為全權代表,迫使朝鮮簽署《江華條約》,承認其「自主國」地位,進而切斷中朝宗藩關係。條約內容不平等至極,給予日本大量經濟、領事特權,這不僅象徵著朝鮮淪為日本的準殖民地,也象徵著日本對東亞秩序的顛覆與顯著軍事擴張的開端。

▎壬午兵變與駐兵權的實現

西元1882年朝鮮爆發壬午兵變,日本藉口駐館被焚、人員遇襲,再度出兵壓迫朝鮮簽署《濟物浦條約》,正式取得在朝駐軍權及賠款等條件。本書深入剖析這場兵變的社會經濟根源與國際反應,並指出其為日本徹底滲透朝鮮政權的轉捩點。作者從國際法角度論證日本此舉違反主權國家間基本準則,顯示其種種擴張行為皆披著「現代國際法」的偽裝,而實質則是典型的殖民主義與強權政治操作。

本書特色

本書為上冊,以國際法為視角深入剖析甲午戰爭前日本的對外擴張策略與法律辯解,揭示其侵略行動背後的思想根源與制度依據。透過豐富史料與嚴謹法理分析,結合歷史事件與國際法條文,澄清長期被誤解的戰爭責任問題。全書兼具學術深度與批判精神,是理解日本軍國主義崛起與近代東亞秩序變遷的重要著作。

?