序言

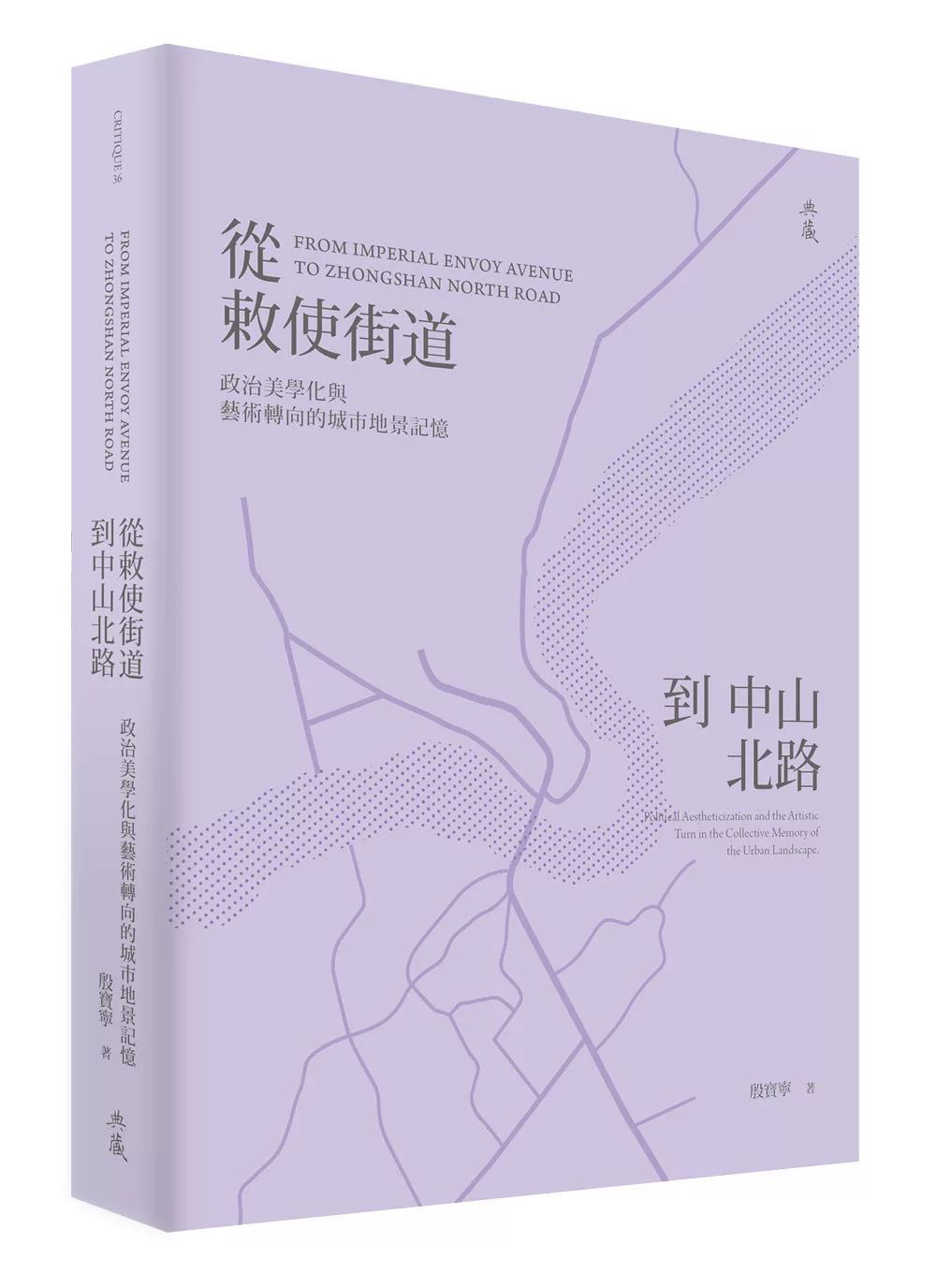

政治美學化與藝術轉向中的地景記憶回訪

一、陳香君與「燕子之城」

2005年時,我的同學陳香君跟我說,她要做一檔跟「新樂園藝術空間」合作的展覽。相關的細節,以及她為何跟我說這件事情,我不復記憶。甚至,我也不太確定,原本的展覽,跟「中山北路」有沒有關係。此刻回想,她告訴我,或許單純只因我是她的朋友,也可能是她想問我一些關於中山北路的事情?又或者,因為她跟我說到,「新樂園藝術空間」在中山北路;那麼,這個展覽屆時會在中山北路出現?我只記得我跟她說,那這樣,妳要不要把展覽拉出來到中山北路的街道空間上?與其是要放在室內空間展,要說中山北路的故事,把展覽放在戶外街道不是更好?她聽進去了我的意見,展覽方案可能因此有些調整?我也不知道,畢竟我當時的角色,只是個聆聽者,以及偶爾舉手發問的不負責任提出意見者。正在博士論文寫作路上奮戰的她,不僅學術理論的寫作讓我驚嘆佩服,同時積極參與臺灣當代藝術的各種實踐,讓她奔波往來於臺灣及英國,又要照顧家中稚童,當然讓人心疼,?安然當個聆聽者,是我極有限能做的事情。

我的博士論文以中山北路的地景變遷史(殷寶寧,2000)為題,以後殖民批判的視角,從這條所謂「臺灣第一條現代化道路」的歷史推展為根底,以此來論述臺灣戰後社會樣態。博士論文很幸運受邀改寫出版為《情欲。地景。後殖民:誰的中山北路?》(殷寶寧,2006)一書,約莫也是在2005年這個時間點。

後來,香君問我,可以邀請我來參與這個展覽,做一個作品嗎?我心中默默地小劇場是,「我?可以嗎?我是哪根蔥?!」她看出我的憂心,她說,現在的藝術都強調觀念,有想法是最重要的,妳對中山北路這麼熟,有很多的想法,一定可以的。總之,?因著她的鼓勵,我就這樣打鴨子上架地,參與在這個藝術計畫裡。

我的都市研究背景使然,我當時提出的主張是,既然作品要放在街面上,是否可以跟「街道公共傢俱」結合。「街道傢俱」(street furniture)這個專有名詞,最容易理解的意思就是,所有在街道上,因著都市公共生活而必須配置的東西,都可以稱為「街道傢俱」。這些物件的有無,是有利於都市公共生活發展與穩定的因子,設計品質與維護現況,也是都市服務品質優劣的關鍵指標之一。像是路燈、垃圾桶、公用電話、公車候車亭、座椅等等。有些歐洲城市會配置飲水裝置。可以想像,路燈當然要穩定會亮,路燈造型是否足以賞心悅目與都市景觀搭配,往往成為公眾討論話題。不同時代的街道傢俱的需求與配置也會跟著改變。例如,現在的城市大概公用電話比較少了,因為大家都使用手機了,這也跟著產生冷笑話—超人遇到緊急危難出任務時,要去哪裡變裝呢?臺北市為了精簡人力與服務量,搭配垃圾隨袋徵收的服務,?也已經很少見公共垃圾桶,或者是路邊垃圾桶的開口非常小,以防市民丟進家庭垃圾,成為經常被抱怨的不便民指標之一。

對當時的我來說,如果要放置東西在人行道上,是否可以從街道生活的需求著眼,而不是硬要植入一個「異物」。中山北路上有著舒適綠蔭,悅目怡人的人行道上空間。如果放置一些座椅,?讓人可以坐下來休息,欣賞街景,享受街道公共生活,順便看一下所謂的藝術作品,或許是個不錯的安排並置。這也是我從自己都市規劃訓練背景,認為比較妥適的,跟都市環境共構的思維。

我還記得,當時為了要把這些經過製作的座椅,配置在人行道上,有許多瑣碎惱人的公部門程序。例如,要發公文給相關部門,申請藝術展覽需要使用人行道空間;接著,環保局、工務局、公園處等等,各相關單位的臺北市政府公務員回覆公文,要求必須辦跨部門的「會勘」。除了提出作品圖樣、尺寸、照片等等基本資料外,我印象相當深刻的是,我們一大群人走在中山北路人行道上,要不斷跟眾多「長官們」解釋,這個作品會放在這裡,長這樣,那個是這樣放等等,還要接受他們擔心疑慮各種安全問題。這當然是個基於公眾安全,以及道路使用的重要溝通,公部門公務員善盡職責的必經程序。也可以藉此機會,理解公部門在意的觀點或課題。像是我們原本希望在沿人行道的路燈柱上,做些與展覽或作品相關的宣傳物,公園路燈管理處與環保局的長官均強力表達制止之意—他們認為,不知道我們自以為是的「藝術品」或「文宣」會不會影響到路燈功能;以及,這種東西,對環保局來說,都是「廢棄物」。從他們的觀點來看,好像也蠻真實的。

「燕子之城」後來順利圓滿地完成,在臺灣當代藝術策展史上被記著了。研究者呂佩怡認為,這檔策展可以稱為是討論臺灣策展這「二十年裡的里程碑式展覽與其議題。」(呂佩怡,2015:15)游崴在回顧新樂園的發展歷史時也指出,「燕子之城」「是新樂園這十多年來,規模最大,也最具力道的一項策劃性展覽,受到藝術圈很高的注目。??首次著力於臺灣近20年來移工與新移民造就的新社會景觀,這讓展覽具有一種時份迫近的當代感。??扣合著當前國際雙�三年展的主要潮流。」(游崴,2008: 43)

「燕子之城」展覽迄今將屆二十年。我的博士論文改寫的專書出版也是。策展人陳香君2011年英年早逝,朋友們提到香君,免不了的喟嘆與惋惜之外,她如此具前瞻性的眼界與策展思維,總是讓人無法不憶及「燕子之城」給我們的提醒與預示。

於此同時,時時持續觀察中山北路地景變遷的我,也不禁想從當年的展覽與文化再現,再次觀照這條綠色大道在這二十年間的種種滄桑容顏。說是美人遲暮,還是得以都更回春?我們曾經如此在意的首都城市儀典大道,如何展演出一套國家統治者的主流觀看與文化地景,在解嚴民主化的腳步中,全球化與都市再生的話語,如何重新召喚不同的主體,成就於街道景觀滄海桑田?

於是,當思考著是否以復刻「燕子之城」展覽作為懷念故友的一種儀式性再現之際,也催促我再次寫作中山北路地景變遷的故事,想把博士論文研究時間軸之後,這近三十年來的發展,再好好梳理一番。