不和諧對位的命運主題 成英姝 一開始,我想先提一個與這篇《東京•豐饒之海•奧多摩》無關的問題,也是董啟章在文內提出過的問題:為什麼椎名林檎的音樂會變成暢銷曲呢?

椎名的音樂不但風格強烈,她所寫的詞更是莫測高深,她所經營出的視覺表演華麗卻暗藏攻擊性,從她的作品中看不到一絲媚俗,為什麼她在市場上會獲得成功?想必董啟章自己很確定他感受了椎名的音樂中某種不可思議的部分(也因此才寫出了《體育時期》這部小說,「不是蘋果」的故事),並且瞭解椎名與她的歌迷所建立的共鳴,可是要如此便相信這是椎名的音樂奪得排行榜高名次的理由,也太過天真了吧!豪華、精緻的藝術產品所消耗的資本是相當可觀的,要想在資本主義市場的媒體和通路現狀突圍,沒有握有強大資源的發行商在撐腰根本辦不到,那麼唱片公司投資椎名的原因是什麼?當然理由只有一個,他們看認為椎名的音樂會賺錢,問題是,為什麼連這些銅臭腦也認為椎名的音樂會賺錢?

那麼,這難道也不可能就是董啟章在《東京•豐饒之海•奧多摩》這篇遊記裡質疑且反對的消費過剩的社會才有可能發生的情形?一個只提供最基本需求數量產品的社會,很有可能這些產品都得符合最大眾人口的水平。董啟章認為日本是很典型的產品過剩國家,這點他說的絕對沒錯,可是日本也就是因為產品過剩,才能看到各式各樣最富創意、不同流行、眼光超前的產物。雖然董啟章的日本之旅印證了日本商品的大量多餘,但事實上,因為持續性的全球不景氣影響,這幾年日本的商品數量下滑得很嚴重,商品的生產變得保守,很明顯的已經全面性朝媚俗的方向走,創造性的動能與之前相比,到了可憐的程度,風格化的東西已經變得非常少見了。

集結各個環節上最優秀的技術(設備和人員)和頂尖的藝術家團隊,打造出最高水準的成品(也比低成本的商品能提供更高的產值),是資本主義社會的產物。在英國的自家車庫用最簡陋的採樣和混音器做出充滿活力的音樂的人,終究也不能停留在這個地步,聽到紐約的昂貴錄音室做出來的東西,也總想做出更精準飽滿的效果來。然而,個人是否要屈服於市場現實,並不只是社會經濟體制的問題,其從《東京•豐饒之海•奧多摩》也可以感受到,是那種更具有決戰性的焦慮。

若要問我椎名的音樂成功的原因,老實說,我的答案是,「宿命」。特立獨行的叛逆形象、強烈的自我意識、高亢的吶喊女聲、大玩真假音轉換的哭腔技巧、包辦詞曲創作、走在流行尖端的概念化造型和視覺,從Cranberries 至Bijork、Alanis Morissette....清一色具有這幾項特色,多少會讓唱片公司意識到「這,就是風潮」!事實上,同時期因為歐洲幾個電音樂團的異軍突起,發生了九○年代後期奇特的另類音樂主流化的現象,而這股風潮也隨著經濟不景氣消失了,電子音樂全面性地倒向沙發音樂,真要命....說到這兒,我是真的認為椎名暢銷的理由就是這個嗎?其實,我是在導向一個我自己也不是百分之百有把握的結論:不建立在與人類群體能夠呼應和對話上的自我實現,是不成立的。

即便是董啟章在文章裡數度提到的梭羅,也並非只滿足了他個人的不從流俗(純粹地反社會、反文明),而傳達了讓社會重新審視原有價值觀的期望。

在《東京•豐饒之海•奧多摩》裡,董啟章談到日本青少年的自我隔絕現象,疑問他們是出於主動地對社會鄙棄,還是出於身不由己地怠惰、逃避、頹廢和自我放棄?很顯然董啟章心中的答案是後者。那麼,他們為什麼會逃避和自我放棄呢?答案很簡單,他們確實沒有多麼深層的思考,也沒有服從於更寬闊的自然追求,但是他們曾經努力但笨拙地想尋求一個和這個社會的共鳴,可是卻失敗了,他們把自己隔絕起來是因為他們根本喪失了屬於自己的生存方式。這部遊記裡描寫的一些現象,其實並非日本的實貌,比如說董啟章所觀察到的乏人問津的代官山,很有可能是因為他挑在一個非假日的晚上造訪那裡,其實代官山確實是個性時尚的大本營,我在週末造訪那裡,Supereme、Silas、Ape的Foot Soldier、Beams、Adidas的專賣店都被年輕人擠爆,而這些店裡的商品數目都極少(雖然與董啟章所想的商品過剩相反,但是刻意將商品限量化造成稀有的珍奇感,也是這幾年日本流行的莫名其妙的行銷操作模式)。這種歪曲指向突顯出董啟章這部作品的基本態度,一種缺乏同情的批判。這是很有意思的地方,其實在這部刻意任性放縱自己筆隨意走的遊記當中,董啟章最吸引人的身分仍然是一個創作者,我並不是指這個身份之於遊記本身(董啟章的作品一向擅玩真實與虛構的曖昧互換),我指的是一個創作者所擁有的尖銳敏感,在這裡仍然超過一個典型的知識份子。後者也許從分析社會體系的結構運作,對體制抱以挑戰和質疑的態度,可是一個創作者的出發點卻是根源於他所理解、感受和堅持的美好而重要的事物。

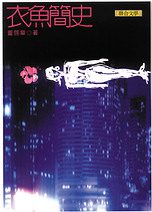

九四年以〈安卓珍妮〉獲得聯合文學新人獎中篇小說獎,在台灣文壇引起極大驚艷,這篇秀逸的中篇小說(收錄在同名小說集)遠比許多經營女性書寫的作品更不俗,當時令評審皆認定必然是女性創作者,待作者身分揭曉,雜誌社的人仍面不改色認為董啟章必然是男同志,隔二年董啟章偕妻子(當時兩人還未結婚)來台,雜誌社還是認為這兩人是「障眼法」,如今孩子新果都生下來了呢,哈哈,這個我一直都不敢告訴董啟章....。隨後出版《雙身》,董啟章在台灣便被歸類為性別書寫的小說創作者,然而他接下來出版的《地圖集》卻精妙地重構了一個香港的城市歷史,到了《衣魚簡史》又展現出另一種層次詭譎的小說世界,再看他在香港出版的作品,《家課冊》和《小冬校園》充滿青春氣息,《名字的玫瑰》在台灣要算是「都會寫作」吧!《The Catalog》則接近那種「廣告人的實驗性作品」,《貝貝的文字冒險》是給青少年的小說指導課,《體育時期》寫少女,卻又不同於早期的校園故事,刻意經營出暴烈的場景。稍用心者便會覺察這當中奇異之處,很少有小說家的作品面相那麼不統一,不得不使人猜想,這是因為作者不斷地做各種嘗試,從不同的角度試圖去和讀者溝通呢?還是剛好相反,作者完全放棄了和讀者溝通的企圖,而一意孤行地照自己的意思埋頭去寫?

也或許,兩者都有吧。

我不知道董啟章是否瞭解到他的作品與讀者所發生的呼應和對話,終究絕對是超過他自己的想像。回到董啟章看待這篇遊記的結構,只是行程簡單的三日遊,紀錄了種種瑣碎細節、聯想、思考、回憶,下筆的時候恣意漫遊這些好似無關的思緒,竟成了洋洋灑灑六萬字,最後印證了「再沒有無關痛養的事情,只要我們用心探究下去,所有的事情也是關聯的。」那麼,再繼續用心探究下去,我們,所有的人,這個世界所發生的所有事,也,都是相關聯的。董啟章在文中談到顧爾德的Idea of the North,「無論相互間有多少分歧,聽著這些交替地冒現,消失,重疊,分離,以致常常沒法辨別和聽清的聲音,融合在音樂似的對達性的流動中,一個確切的,令人信服的北部意念卻漸漸形成。」這也不就是人類群體的面貌嗎?和諧的,不和諧的,能被接受的,和不能被接受的,在一個超越的傾聽中,彼此呼應著,套進納波可夫詮釋自傳的總結,追溯我們所有的人曾經存在的記憶,貫穿了整個宇宙的主題設計。