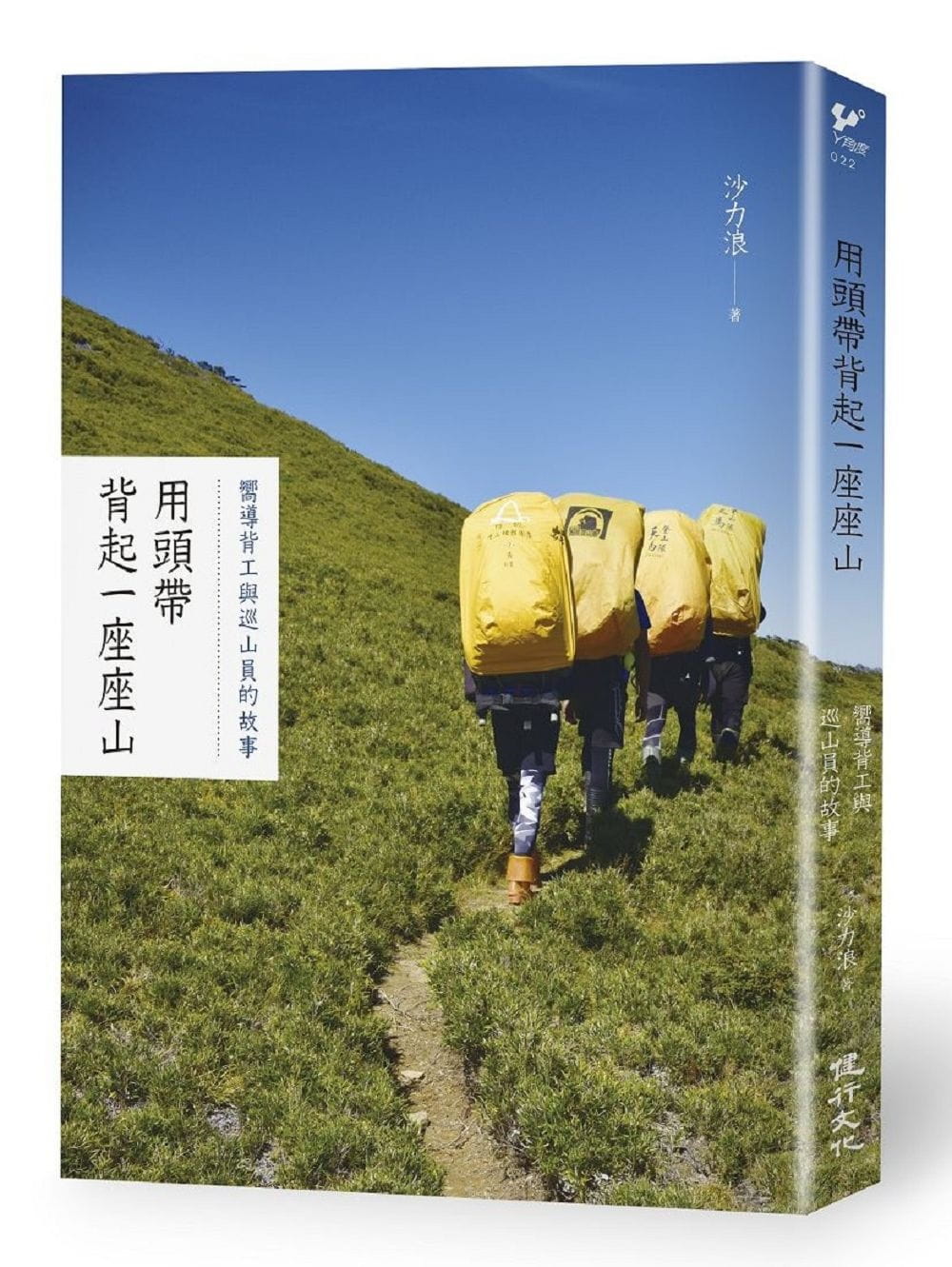

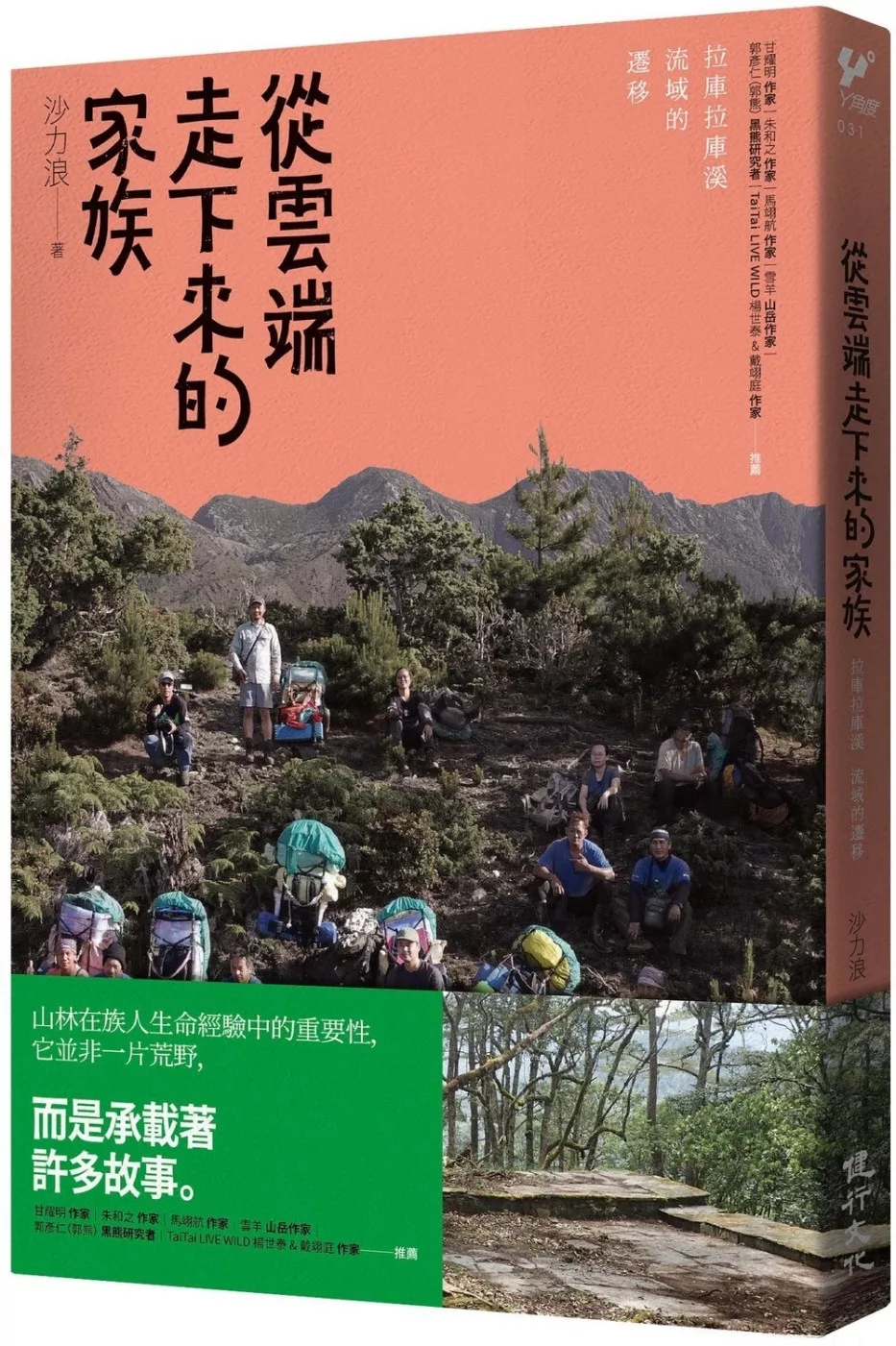

看著祖先走過的路,他們用背簍、背架,在這個空間活出自己的生活。

用頭帶背著歷史,傳承,也背著夢想……,回到自己的家,說出自己的故事。

用頭帶背著歷史,傳承,也背著夢想……,回到自己的家,說出自己的故事。

二○○○年,作者第一次被帶到山林祖居地時,祖居地對他來說還是一個模糊的名詞,既不認得山的名字,也不知道有哪些部落,更是第一次聽到巡山員、高山嚮導等名稱。斷斷續續進入山林二十幾年的協作生活中,慢慢發現有一群在山上的族人們,用腳走出自己的路,用頭背帶背出自己的生命經驗,說出祖先的歷史與故事。而他的參與其中,讓他的生命有了不一樣的體現。開始了解到山對自身的意義,不單是一個空間,還有族群的歷史。

在山林工作的高山嚮導、背工、巡山員等族人,雖然職位名稱不同,相同的是他們用自己的力量在祖居地工作。族人們的實際工作情況又是如何呢?人們對這份工作的想像又是什麼呢?這些問題在二○一三年前往祖居地馬西桑的行程與一群旅人的對話中,產生了小小的疑問。與山林為伍的工作,真的如此浪漫嗎?讓他興起撰寫有關於族人在傳統領域的山林中,真實的工作環境。

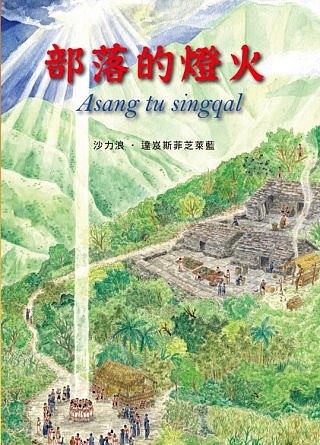

這群唱著歌、穿著獵裝的族人,在山林中長期累積的經驗,是生態保育與研究幕後的大功臣,也是很多登山朋友們登山築夢、完夢的推手。

作者期許自己能像布農族作家田雅各一樣「以筆代替獵槍」,來為自己的族群發聲,將族群獨特文化記載下來。藉由寫出臺灣這一塊土地,不一樣的人、事、物,讓更多人看見高山協作、高山嚮導、巡山員等高山相關職業故事,了解到有一群人在山林中,努力的工作著、努力的生活著。

本書特色

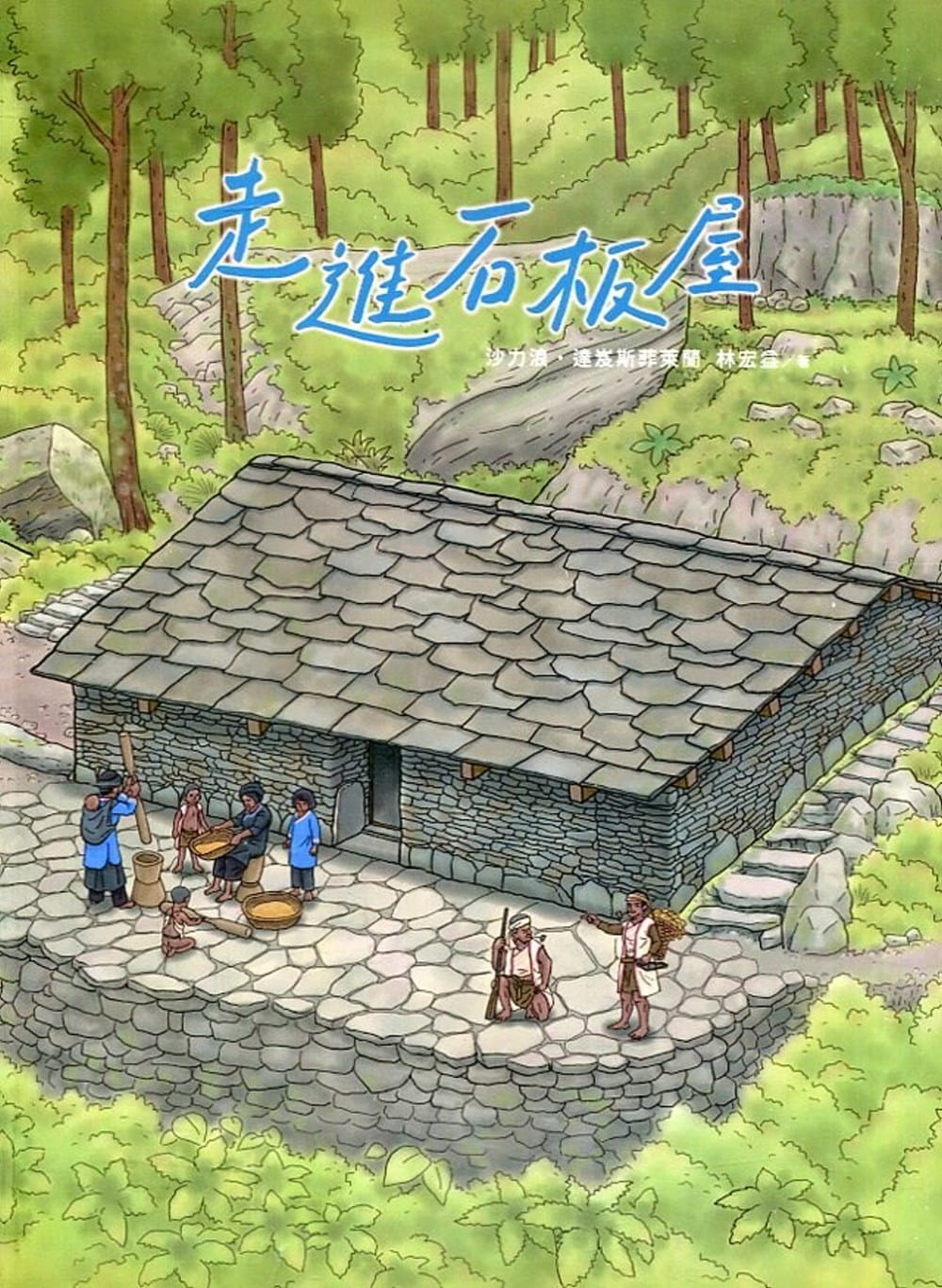

★?? ?主動探究族群文化,並以文字深刻記錄走過的路線、部落名、河流,以及山中的故事。

★?? ?關注原住民族議題,以民族學科田野調查、歷史敘事,記錄族群文化以及祖先的歷史。

★?? ?記錄布農族人——拉庫拉庫溪流域的人文歷史

★?? ?寫出這塊土地,不一樣的人、事、物。讓更多人看見高山協作、高山嚮導、巡山員等高山相關職業不為人知的故事。

名人推薦

孫大川 政治大學臺文所專任副教授、李根政 地球公民基金會執行長? 真誠推薦