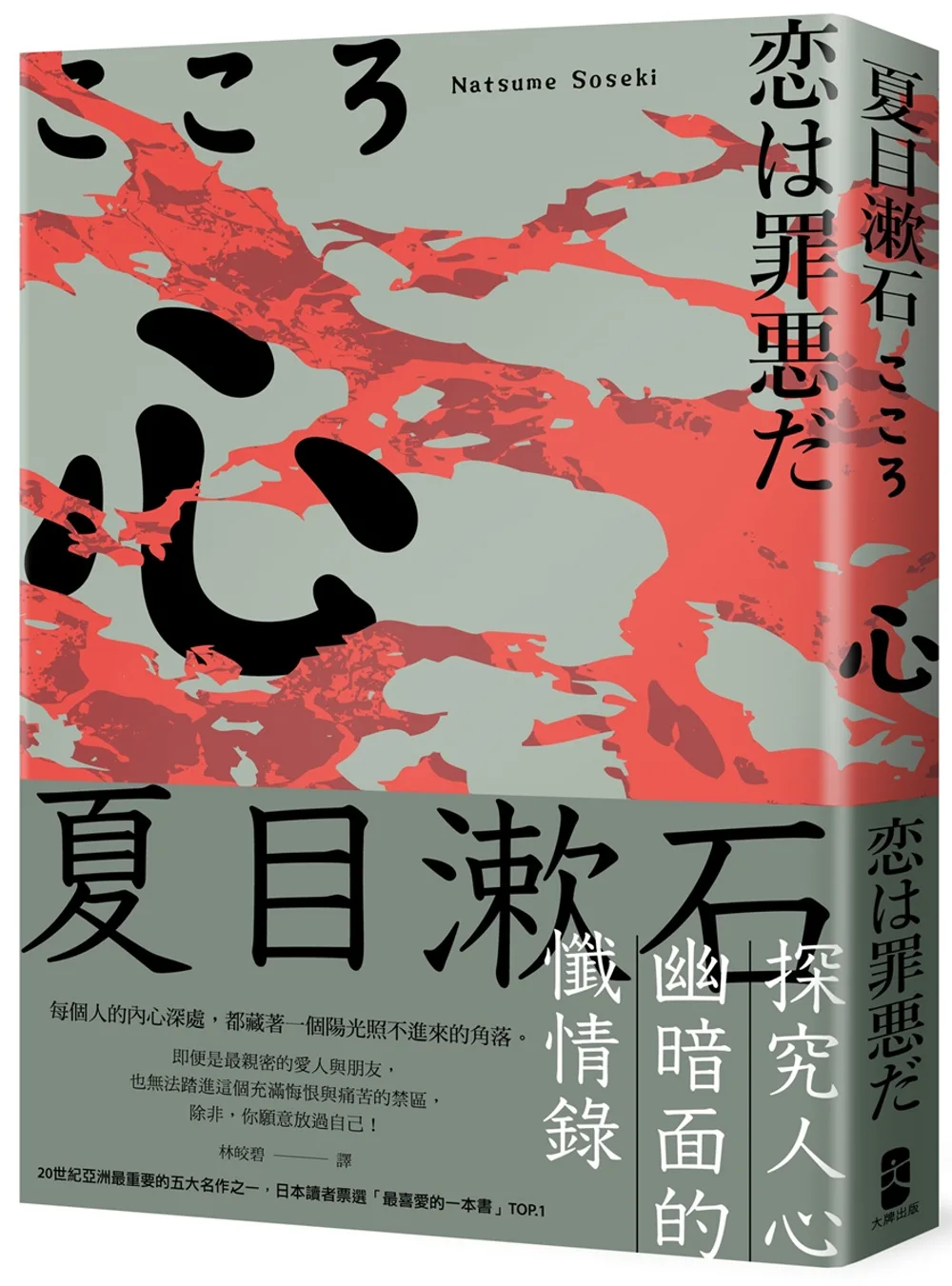

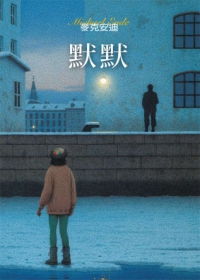

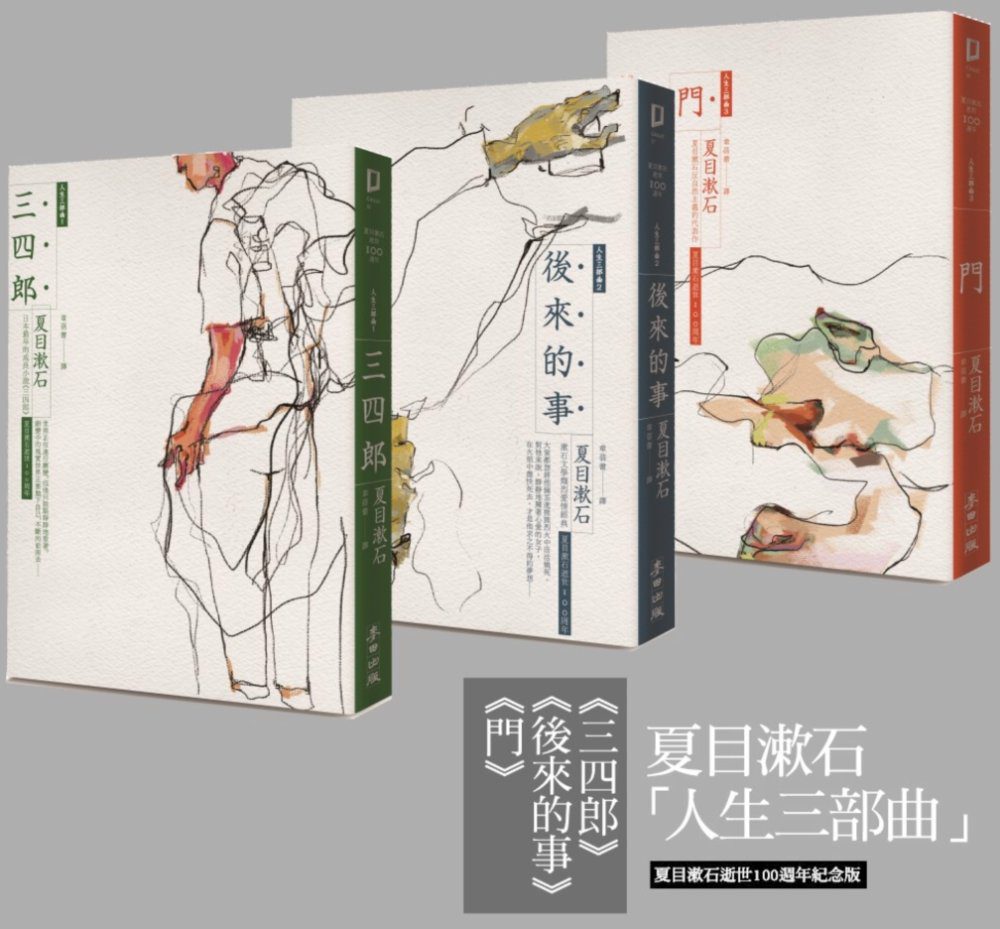

20世紀亞洲最重要的五大名作之一,

日本讀者票選「最喜愛的一本書」TOP.1

每個人的內心深處,都藏著一個陽光照不進來的角落。

即便是最親密的愛人與朋友,

也無法踏進這個充滿悔恨與痛苦的禁區,

除非,你願意放過自己!

日本讀者票選「最喜愛的一本書」TOP.1

每個人的內心深處,都藏著一個陽光照不進來的角落。

即便是最親密的愛人與朋友,

也無法踏進這個充滿悔恨與痛苦的禁區,

除非,你願意放過自己!

★ 日本文學史上最暢銷的小說,高中教科書指定收錄,累積銷售突破7,000,000冊

★ 七度翻拍成影視作品,由日本電視台改編成「青澀文學」動畫;台劇《華燈初上》蘇媽媽最愛的一本書

★ 歷時百年不朽,廣泛譯成世界各國語言

★《我是貓》國民作家夏目漱石晚期代表作:「推薦這本探究人心的書,給渴望探究自己內心的人。」

人心,就像不待風吹而自落的花。

那些平日看起來善良的人,

一旦遇到緊要關頭,任誰都會變成壞人……

接下來,

我即將告訴你的祕密,

請把它們全部藏在你一個人的心中。

《心》寫於一九一四年,夏目漱石四十七歲時,晚年漱石久病纏身,文風轉為觀照內心的衝突與不安、剖析人性的矛盾與拉扯。

年輕的大學生「我」,在鎌倉海水浴場結識幽微莫測的「老師」。在返回東京後,「我」因主動拜訪老師,兩人日漸熟識,然而老師的心就像一個神祕的魔盒,隱藏著無數祕密:

?

──為什麼老師要「我」凝神注視人倫道德上的陰暗?

──為什麼老師說戀愛是罪惡?

──為什麼老師要一生背負罪惡感,過著自我放逐的孤獨生活?

?

漱石以循序漸進的獨特敘事模式,故事前半伏筆鋪陳,劇情層層推進,從老師與師母的微妙互動、老師與故鄉親友的互不來往、老師自我輕蔑的行徑等等,窺見大大小小的矛盾謎團與人性風暴,最後至末章終於真相大白。

書中從親情、友情、愛情三方面,細緻描摹人性面臨考驗的脆弱,交錯辯證人性的善與惡。漱石筆觸幽微細膩,文字充滿力道,句句撞擊人心,直探人性最幽暗之處。

?

※特別收錄──【譯後記】林皎碧:〈念茲在茲。非心之心。〉

「藉由小說的情節,探索所謂近代文明當中知識份子的苦惱與人性明暗的一部思想小說……人心的搖蕩,人性的明暗,亙古不變,總是有跡可循而難以理解。──這或許就是《心》能夠跨越時代,成為經典之作的原因吧!」

?