世界越快,心可以慢

在全球化的世代,科技日新月異,世界一瞬萬變,我們每天所接受的資訊量可以說是無數古人一生的總和。然而,或許可以在時間的縫隙中,找到一個休憩的所在,回頭看看重溫過去,尋找遺失的美好。

在時間的賽道中,我們不斷向前看,在某些時刻,我們也應該緩下腳步,回頭向後看去,看看過去所走過的點點滴滴,在那之中,可能蘊藏著我們之前沒有注意到的可能未來。

不僅僅是個人或是產業,台灣的歷史也恰是如此,在台灣這座舞台上,不同時代許多人來來去去,他們都為台灣裝飾了許多,包含各式文化、各地美學、時尚風潮,在時間的積累下,台灣形成了自己獨特的過去,在這之中,又能夠看見什麼未來呢?

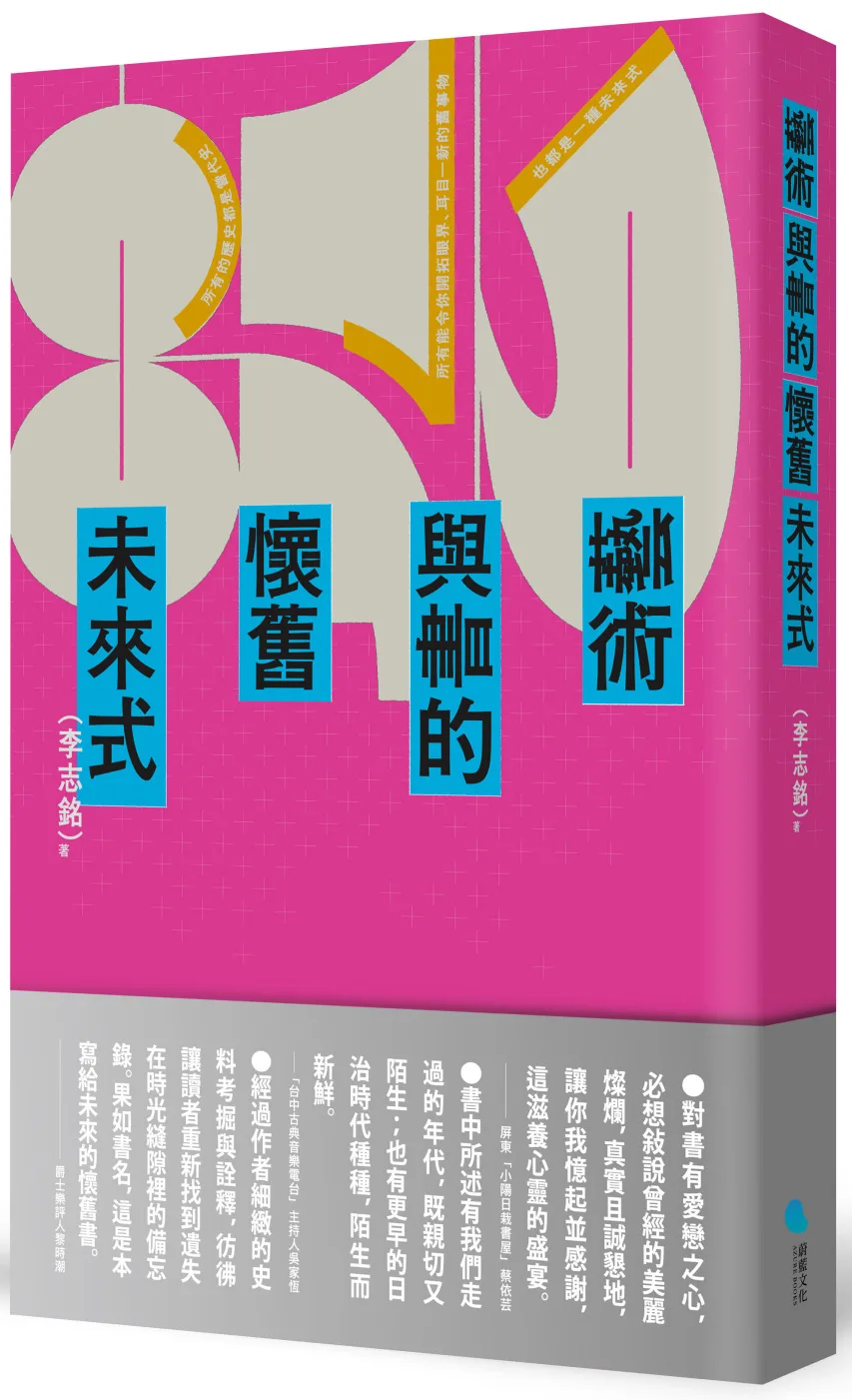

「青春終將逝去,唯記憶不被遺忘。這些年代久遠的絕版期刊,作為某種時代的見證、美學的啟蒙,每隔一段時間偶爾翻閱,就會有一股瞬間打開了時空膠囊的怦然心跳感。且隨冊頁流轉、潮流更迭,想像自己也彷彿跟著走進了激揚的歷史現場,重拾過去一代人曾經洶湧澎湃、新舊交鋒的青春記憶。」

「台灣這個熱帶島嶼本身其實就有許多令人驚艷的特有種顏色,如珠光鳳蝶黃、奧萬大楓葉紅、太魯閣大理石灰白、老建築木門窗湖水藍,以及台灣藍鵲和藍腹鷴這類珍稀鳥類羽色等。這些深具台灣風土特質的色彩文化,或許有可能將台灣平面藝術或裝幀設計的其他領域帶入更多元的發展方向。」

在藝術與舊書中,作者寫下了他自己的懷舊未來式,為大家描繪出了他所看見的美麗新世界。

各界好評

▏「從書籍裝幀、黑膠軼事、展覽報導到書業走訪、時事評論,志銘將探尋的本事和敏銳的觸角發揮到全方位,寫出他對台灣的文化觀察,為這瞬息萬變的都市留下獨特的田調紀錄。」——台北「舊香居」吳卡密

▏「時間是檢視骨骼靈魂的強度,一百年後手上的紙本書正是一件藝術品。」——花蓮「一本書店」Miru

▏「熾熱的青春浪漫,在台灣島嶼來來去去的人們身上和土地上,烙印下痕跡,有深有淺,有時代精神也有普世情懷。時間流過,記憶刻痕仍在,青春的悔與無悔也還在,但現在的我們該以何種視角,重新看待這樣的青春印記?

我們很幸運地,得以在手指翻閱書頁的摩擦細聲中,在志銘的書中,沿著他具有理性顆粒感卻又飽滿色彩起伏的行行文字中,重返那一幕幕飛揚澎拜關於島嶼的歷史現場,追尋前人的青春,亦是映照自己的青春。

認真凝望過去,也是熱烈擁抱著未來——這本書不只是懷舊,不只是面向未來的過去,更是關於島嶼人們的未完成式。」——苗栗苑裡「掀海風」劉育育

▏在任何時代,對書有深情之人,必在荊棘之地,讓文字成冊,成不能抹滅的存在。對書有愛戀之心,必想?說曾經的美麗燦爛,真實且誠懇地,讓你我憶起並感謝,這滋養心靈的盛宴。——屏東「小陽日栽書屋」蔡依芸

▏李志銘的這本《藝術與書的懷舊未來式》收入的都是近年發表的文章,其中有些曾在報章或網路上讀過,然而彙編成冊,更能看出整體觀照的面向。每一篇各有獨立主題,未必彼此相屬,但是都與台灣近百年來的出版、視覺藝術、音樂相關,因而有其一貫的主軸。對於年已半百的讀者如我,書中所述有我們走過的年代,既親切又陌生;也有更早的日治時代種種,陌生而新鮮。當李志銘聚焦探索的範圍,時間一拉長,許多紛雜的現象逐漸沉澱,歷史定位的輪廓也逐漸清晰。」——「台中古典音樂電台」主持人吳家恆

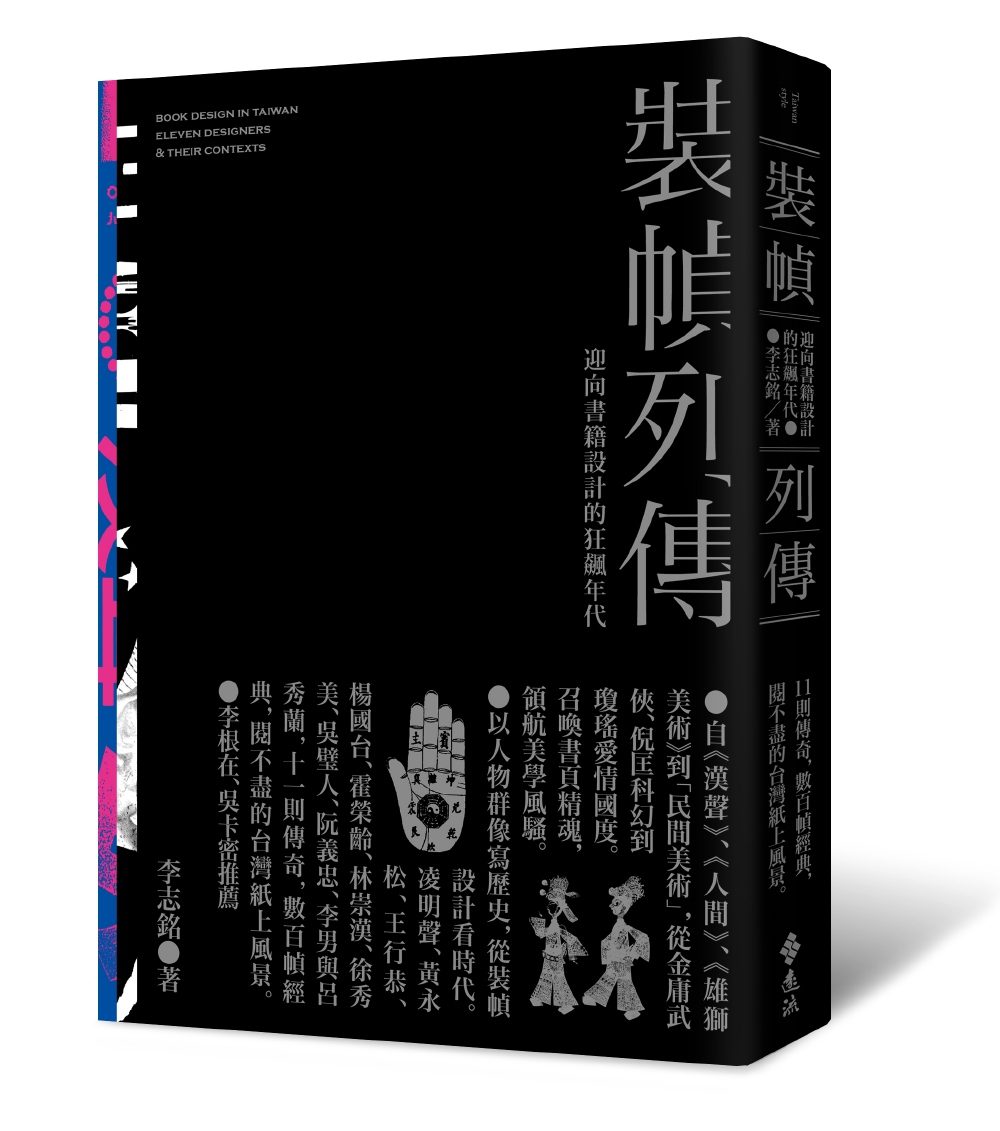

▏回顧原來是望前

這些年,懷舊成了一門好生意;無論是古早味食物、老專輯復刻黑膠、甚或是修復版經典電影,在適當運作下,都可成為文藝盛事。

老事物想招徠新顧客,需要新論述。大多數情況下,媒體宣傳看到的,大致上就是老物自身的簡史。這沒什麼不好,甚至可說商家已誠意十足。然而,我總是希望更多一點,希望找到老物重發的新意義。

於是,本書就成了懷舊風吹出新意的範式;無論舊書、舊藝,或者逐漸被遺忘的陳達、傅聰,甚至早被忘卻的李哲洋、呂炳川,經過作者細緻的史料考掘與詮釋,彷彿讓讀者重新找到遺失在時光縫隙裡的備忘錄。

果如書名,這是本寫給未來的懷舊書。——爵士樂評人黎時潮