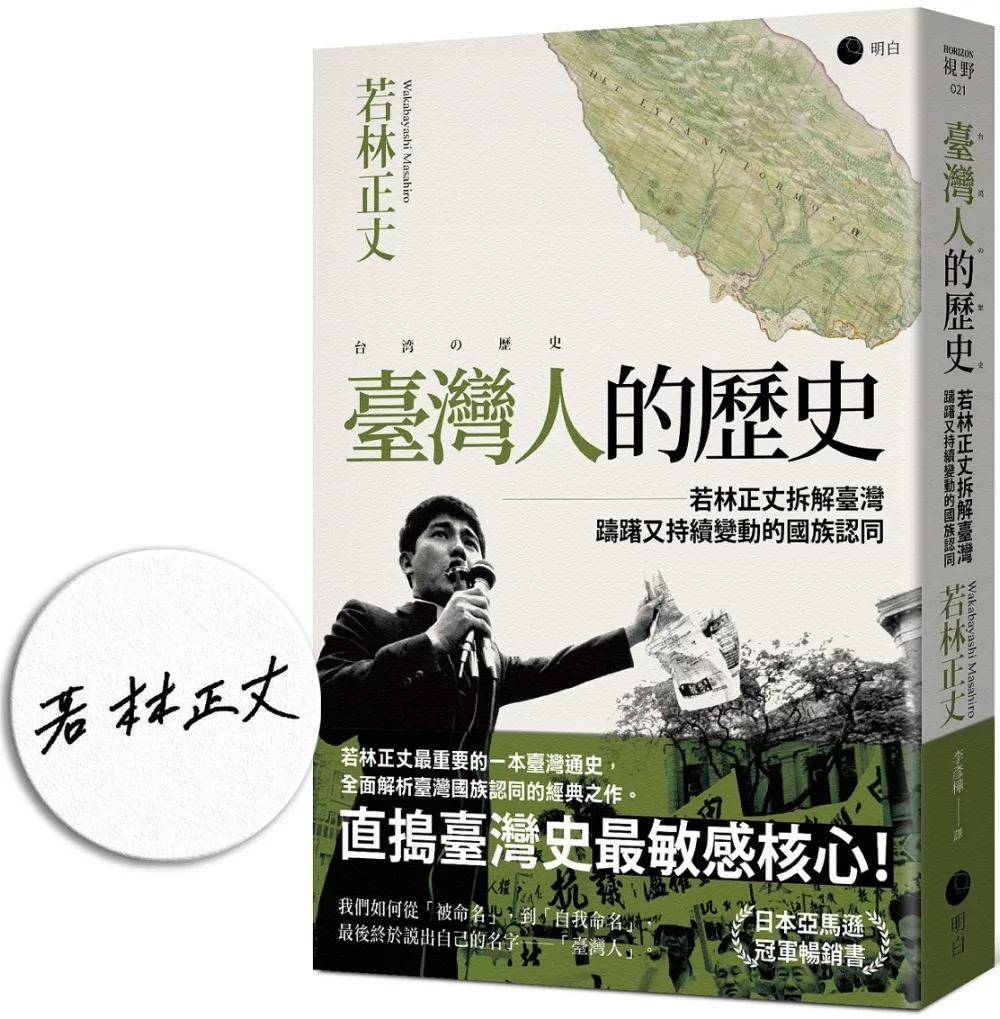

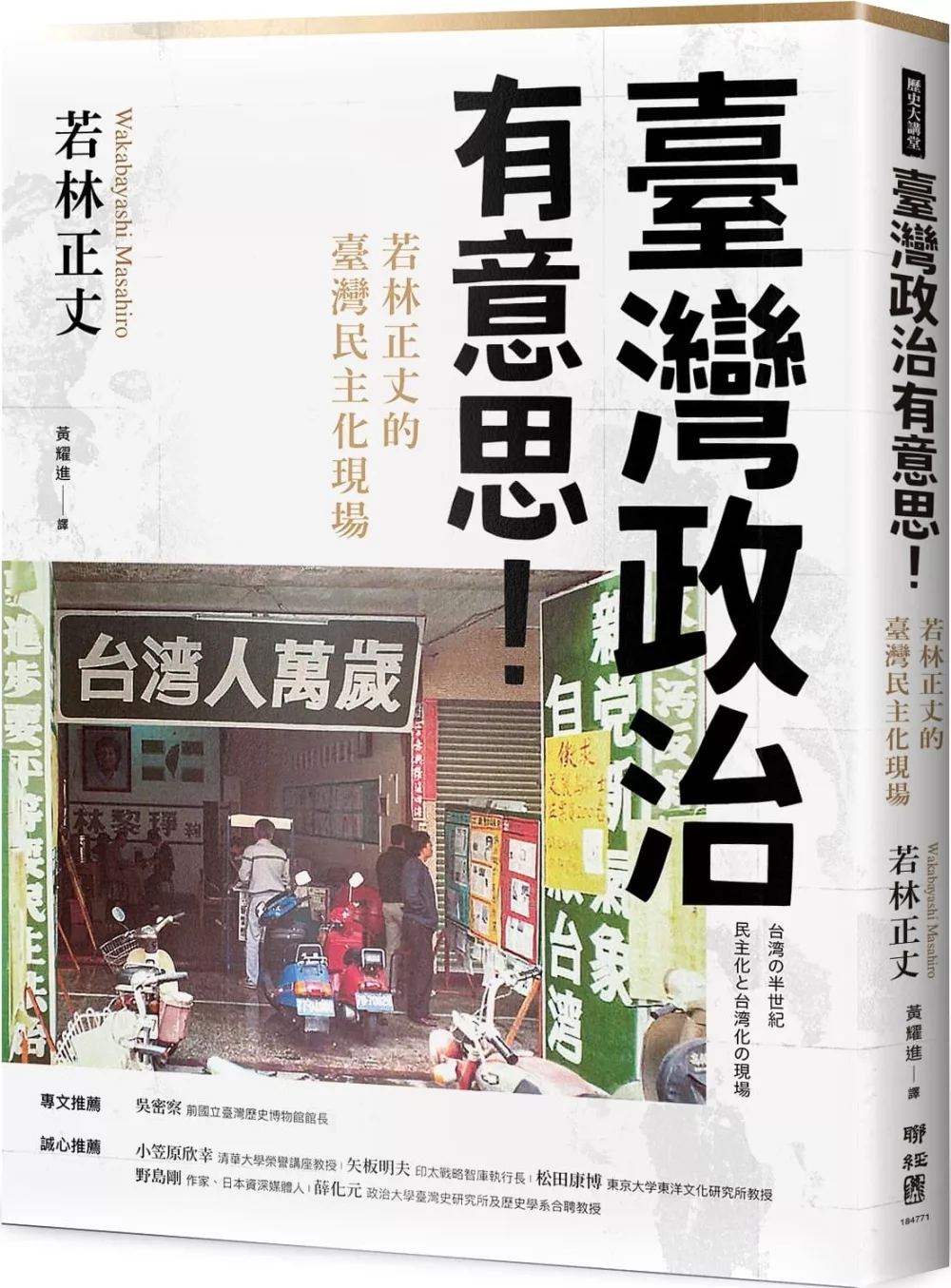

直搗臺灣史最敏感核心!

變動又躊躇的認同意識──臺灣人!

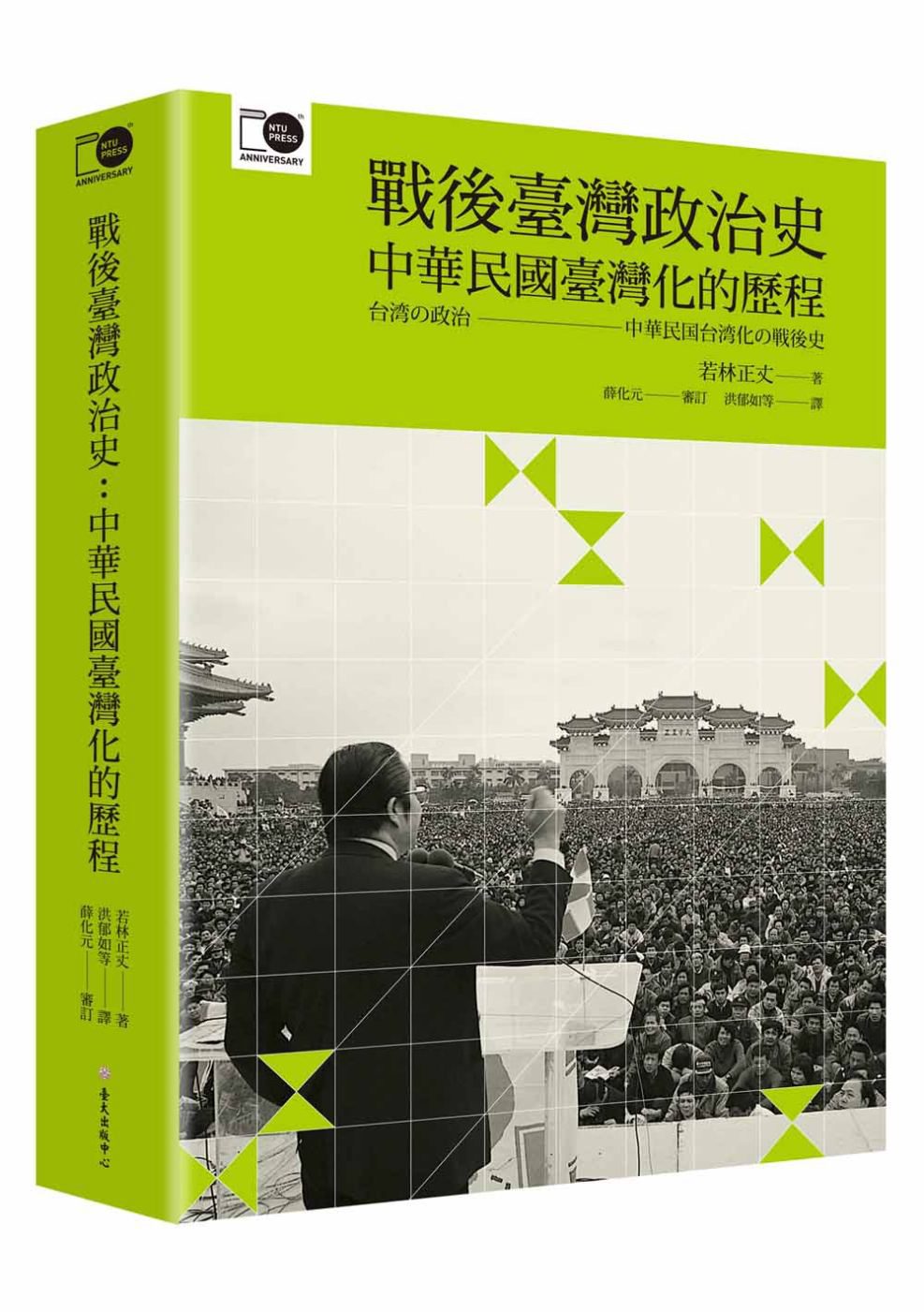

臺灣史研究權威若林正丈,最重要的一本臺灣通史,

全面解析臺灣國族認同的經典之作!

★

日本亞馬遜冠軍暢銷書!

從殖民、戰爭、戒嚴到民主,

穿越四百年,十個歷史轉折點,

若林正丈帶你重新理解,

「臺灣是什麼?」、「臺灣人是誰?」、「臺灣人是怎麼形成的?」

你會發現,自己對臺灣歷史的理解從未如此清晰過!

歷史不只是「流逝的過去」,還是我們「當下身分的構成」。

若林正丈以特殊視角,把臺灣重新放進現代亞洲史的脈絡中,

讓「人」成為歷史的主體,透過一步步彼此相互質疑、躊躇探問,

從「被命名」,到「自我命名」,

最後終於說出自己的名字──「臺灣人」。

★__臺灣史,臺灣人的歷史,複雜而濃密的歷史

若林正丈形容,臺灣的歷史是「短暫、複雜而濃密的歷史」。若未正視這段歷史,就無法真正理解今日的「臺灣」與「臺灣人」。

臺灣位於亞洲陸地邊緣的角力地帶,不斷被捲入不同勢力的拉鋸,也不斷歷經無數勢力的來來去。但臺灣人真正的自我認同意識直到日本殖民期間才初步萌芽,並再一路從「本島人」、「本省人與外省人」、「臺灣人」,演變成「臺灣國民」。

如今,每一次總統大選就是為期一年的大型全民活動,是最有效的「選民自我政治教育」,反覆指認後,匯流出今日「臺灣人」的樣貌。

在若林正丈筆下,本書就像一條款款的洪流,跌宕曲折,歷經十處轉折點,流淌出今日的身世,以及我們未來將成為的模樣。

★★★__亞洲角力交會地,多族群在拉鋸中匯聚成為一體

臺灣的歷史,不只四百年。自古,臺灣島上就有原住民族生活著。第一次歷史大轉折,出現在十七世紀,荷蘭東印度公司首次將一個可稱為「國家」的統治機構引入臺灣島;然後,明朝遺臣鄭成功等漢族軍人接續統治,隨後清朝對臺統治長達二百年。

一八九五年,臺灣成為日本的殖民地。一九四五年起,由中華民國接手統治,當時民眾以「狗去豬來」形容政權更迭情景。

在這樣的歷史進程中,「臺灣人」的身分認同逐漸萌芽,超越本省人與外省人的區分。一九九○年,透過首次總統直接選舉,出現了「第一位臺灣人總統」李登輝……

★★★__時光洪流,這些關鍵字必須重新認識

#芝山巖 #分類械鬥 #不歸番 #不歸賊 #二等臣民 #臺灣話文

#狗去豬來 #臺灣銀行券 #吳鳳神話

#處變不驚 #山地保留地 #一家三代二國語

#增額選舉 #萬年國會 #青年才俊 #坐監惜別會 #宋美齡的阻撓

#主流非主流 #棄黃保陳 #新黨現象 #兩岸密使 #李登輝情結

#黑金政治 #地方派系 #江八點 #李六條 #兩國論

#台積電 #原住民日 #同性婚姻法案 #天然臺

★★★__有關「出頭天」,有關「語言」在臺灣歷史中的關鍵角色……

●地方自治、地方派系、政治菁英,三者如何因為歷史演變而環環相扣?

●為什麼,在「臺灣人要出頭天」之後,會出現「外省人也要出頭天」的運動?

●為什麼,「客家人」在社會運動中變成「隱形人」?

●為什麼,臺語在黨外運動中變成「黨外通用語」?

●為什麼,日本人利用了「吳鳳神話」,國民黨也加以沿用?

●為什麼,語言會變成統治者的「認同同化」工具?

●為什麼,學校會有「打小報告」文化?

●總統大選,如何成為「臺灣人」一次次自我指認身分的過程?

★★★__優美文筆,完整圖表與年表

從地緣、統治機構、移民、族群、經濟,到身分認同,若林正丈以優美又淺顯易懂的文字,清新地爬梳我們腦海中紛亂的史觀。

本書時間軸完整,附含「臺灣文字歷史各時期特質一覽」、「臺灣各年齡自我認同」、「臺灣中統選舉與中美兩國的反應」、「臺灣歷史大事」等圖表與年表,全年齡必讀!

本書特色

1. 若林正丈最重要的一本臺灣通史著作:

日本學界研究臺灣第一人若林正丈,全面解析臺灣歷史與認同的經典之作。從最具代表性的芝山巖景色說起,穿越古今,一新耳目。

2. 直搗臺灣歷史最敏感核心,全面解析臺灣歷史與國族認同的經典之作:

國族意識一向為臺灣史研究最敏感的核心,若林正丈以嶄新視角,毫不迂迴,清楚剖析「臺灣人」意識形成原因與過程。從殖民、戰爭、戒嚴到民主,穿越四百年,十個歷史轉折點,帶領讀者重新理解「臺灣是什麼?」、「臺灣人是誰?」、「臺灣人是怎麼形成的?」

3. 全方位,多元議題一次爬梳,超清晰:

從地緣、統治機構、移民、族群、經濟,到身分認同,優美又淺顯易懂的文字,清新地爬梳我們腦海中紛亂的史觀。你會發現,自己對臺灣的理解從未如此清晰過!

4. 時間軸完整,珍貴照片、關鍵圖表與年表:

全書時間軸完整,附含照片、關鍵圖表、年表,一目瞭然!

5. 若林正丈最大眾化的著作,全年齡,引人入勝,恍然大悟,深度廣度兼具:

若林正丈最貼近全年齡讀者群的著作,也是集臺灣史研究大成之作!從學者到學生,都能在細緻的爬梳中產生全新視野與觀點!

名家力薦

?吳密察│前國立臺灣歷史博物館館長

?李筱峰│臺北教育大學臺灣文化研究所名譽教授

?薛化元│政治大學臺灣史研究所及歷史學系合聘教授

?吳介民│中央研究院社會學研究所研究員

?矢板明夫│印太戰略智庫執行長

?福澤喬│「Joel來談日本」粉專社群版主

?黎 胖│「黎胖」臉書粉專版主

?鄭俊德│「閱讀人」社群主編