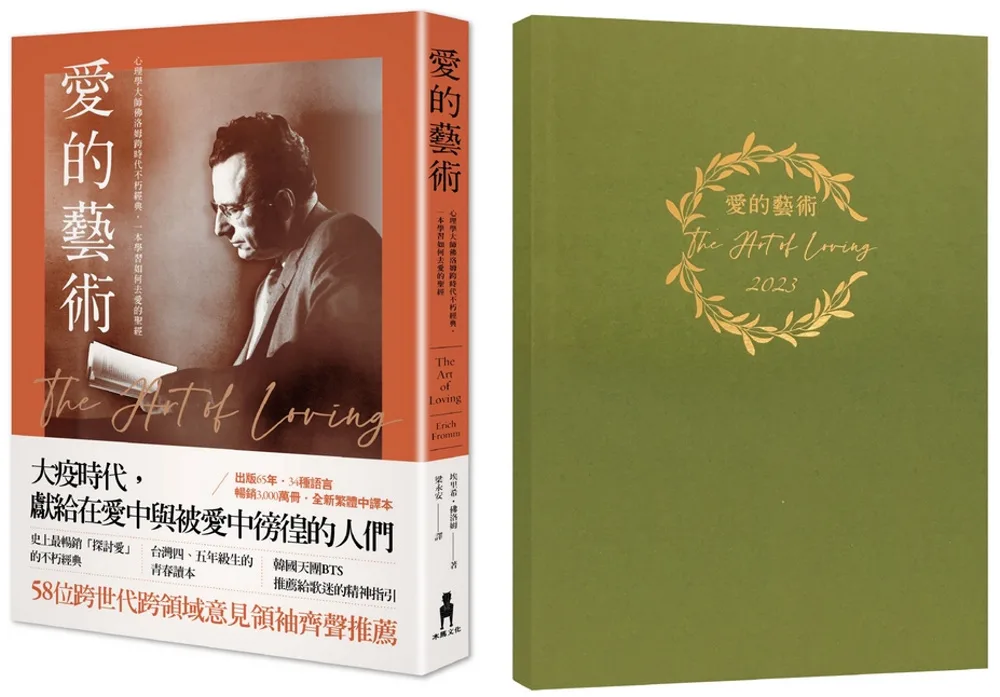

全球暢銷1,000萬冊,批判資本主義的聖經。

與《愛的藝術》同樣廣受歡迎的必讀經典!

教宗若望.保祿二世讚譽:

《擁有還是存在?》是精神領域的非凡典籍,

佛洛姆是人類的偉大啟蒙導師。

與《愛的藝術》同樣廣受歡迎的必讀經典!

教宗若望.保祿二世讚譽:

《擁有還是存在?》是精神領域的非凡典籍,

佛洛姆是人類的偉大啟蒙導師。

《擁有還是存在?》出版於1976年。佛洛姆深入剖析人類生活方式的兩種樣態:「擁有」與「存在」,並挑戰現代社會普遍接受的價值觀:擁有物質、財富與權力,是人生的終極目標。本書是1970、80年代批判資本主義的聖經,至今仍引起廣泛共鳴。

佛洛姆指出,「擁有」與「存在」代表兩種截然不同的生存方式:

「重擁有樣態」強調對外在事物的占有,無論是物質、財富、權力,還是名聲;這種生活方式導致人際關係的疏離、精神上的空虛,以及無止境的焦慮。

「重存在樣態」則強調愛、分享、創造與自我實現。佛洛姆認為,只有擺脫對「擁有」的依賴,轉向「存在」的生活方式,人類才能實現真正的自由與幸福。

佛洛姆運用心理學、社會學及哲學的理論,深刻分析當代社會的病態現象,包括貪婪、消費主義和異化。他認為,當人類過分沉溺於重擁有樣態時,個人的精神健康與社會的和諧都會受到嚴重威脅。佛洛姆不僅闡述這些問題的根源,還提出新的生活方式:重視個人的成長、與他人建立真誠的關係,以及追求精神上的充實與平衡。

隨著全球化、科技發展和資本主義體制的發展,人類對物質的追求達到前所未有的高峰,然而內心的孤獨與焦慮也隨之加劇。閱讀《擁有還是存在?》,讓讀者反思現代社會的價值觀,重新審視自己生活的方向。

專文導讀

紀金慶(臺灣師範大學助理教授)

好評推薦

瓦基(「閱讀前哨站」站長)

周偉航(哲學博士)

洪培芸(臨床心理師、作家)

洪毓穗(晴耕雨讀小書院店主)

劉亞菲(兒童文學工作者)

蘇俊濠(諮商心理師,精神分析主題作家)

鐘穎(心理學作家、愛智者書窩版主)

?